2019/01/15

安心、それが最大の敵だ

オリンピック東京招致へ尽力

その後のオリンピック大会では日本人の活躍は目を見張るものがあった。第7回のアントワープ大会で初めてテニスで銀メダルを獲得し、第10回ロサンゼルス大会では「水泳日本」と称され、金メダルを7個も獲得するようになった。そんな折、西暦1940年は、日本において「皇紀2600年」にあたり、「日本書紀」の神話に基づく日本建国の年(紀元)から数えて2600年という意味があった。

そこで、時の東京市長・永田秀次郎は昭和15年(1940)には国を挙げての大祝賀会を目論んだ。永田が東京市長として登場した昭和5年(1930)は、前年ニューヨークの株式市場の大暴落で世界恐慌が起こり、日本経済も大打撃を受けて大量の失業者があふれ、全国的にストライキや小作争議が頻発したのであった。その後も、確実に貧困と戦争への足音が近づいていくのである。東京市秘書課員であった清水昭男は、織田幹雄をはじめオリンピック選手と面識があり、オリンピックを東京で開き世界中の青年に日本の本当の姿を見せようと提案したのである。

そこで、世界一周旅行の体験がある第14代東京市長の永田は東洋初のオリンピックを東京で開催するという壮大な構想を抱いた。だが、日本のスポーツ界の反応は冷たく大日本体育協会の第2代会長に就任していた岸清一は、東京はヨーロッパから遠く地理的な障害があり、宿泊施設も不足している等の理由から反対した。そこで困惑した永田は、時の東京朝日新聞社副社長の下村宏に相談し、嘉納と下村の二人で岸を説得した。昭和6年(1931)に、「帝都繁栄の一助ともするため、第12回オリンピック大会を東京に招致する」という建議案が東京市会に上程され、満場一致で可決された。

東京市長の名前で発したオリンピック招請状、昭和7年(1932)IOCへ提出され、IOCロサンゼルス総会は第12回大会の開催地は3年後の1935年のIOCオスロ総会で決定すると宣言された。しかし、後に決定は1936年のベルリン総会に延期されることとなった。

嘉納は昭和8年(1933)、ウィーンにおけるIOC総会出席後、ドイツ、イギリス等で柔道普及に尽くし帰国したが、岸清一IOC委員はぜんそくを悪化させ、帰らに人となった。昭和11年(1936)7月29日、いよいよ第12回大会の開催地が決定される重要なIOC総会がベルリン大学講堂で開催された。翌7月30日にはイギリスのIOC委員ロード・アバーディアがイギリス開催の撤回を発表。IOC会長のラツールが訪日の印象を語り日本寄りの意見を述べた。翌31日には開催地を選ぶ投票が行われ、東京36票、ヘルシンキ27票で9票差がついて日本開催が決まった。ベルリンからは「東京決定」の日本向けラジオ放送があり、牛島市長は「多年の宿題を果たした」と喜びを隠さず語った。

だが日本は昭和11年に起きた2・26事件以後軍部の横暴が目立ち、盧溝橋事件から日中戦争へと突入していく。軍部は戦争遂行に集中する立場を取り、東京オリンピック開催に反対の圧力をかけて来た。また交戦国である日本にはオリンピックを開く資格がないとして、近代スポーツ発祥の地のイギリスや英連邦諸国が東京大会のボイコットを提唱し始めた。そこでIOC会長ラツールは、3月にカイロで総会を開き東京オリンピックの開催問題を再検討することになった。カイロ総会に出席する日本代表は嘉納の他に組織委員の永井松三ら9人であった。

IOCカイロ総会は、昭和13年(1938)3月10日にリヤルオペラハウスで開会した。論議は開催地問題ではなく、大会準備の遅延について集中し、多くのIOC委員が日本側の姿勢を疑問視して鋭い質問を浴びせた。総会議事録には「大会開始の際に日支紛争終結し居らざるに於いては、日本自身の為にも又国際オリンピック委員会の為にも日本に対して大会開催履行の断念を勧告すべきなりと思料せられたるが、嘉納氏は日本が大会を開催せざるべき、又列国が参加を拒否すべき何等の理由を認めず(中略)討議の後、嘉納氏に対し慎重なる吟味を再度勧告す」とされ、厳しい応酬の中で嘉納の必死の英語での抗弁が行われた。白熱した議論の結果、東京と札幌(冬季)両大会の開催は最終的に承認された。日本代表団が東京に、「米国を除き辛辣なる言説ありしも大会東京開催は現状維持となれり」(原文カタカナ)と電報を送った。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月23日配信アーカイブ】

【4月23日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:南海トラフ地震臨時情報を想定した訓練手法

2024/04/23

-

-

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

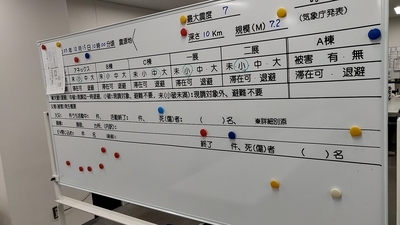

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方