世界保健機関(WHO)は7日、日本の国際協力機構(JICA)などがまとめた災害時の被災者診療データを管理する手法「Minimum Data Set」(MDS)を国際標準として採用することを決定した。この手法は2016年の熊本地震でも活用。WHOのワーキンググループ(WG)では産業医科大学(北九州市)講師の久保達彦氏が共同議長を務め、採用のための準備を進めてきた。

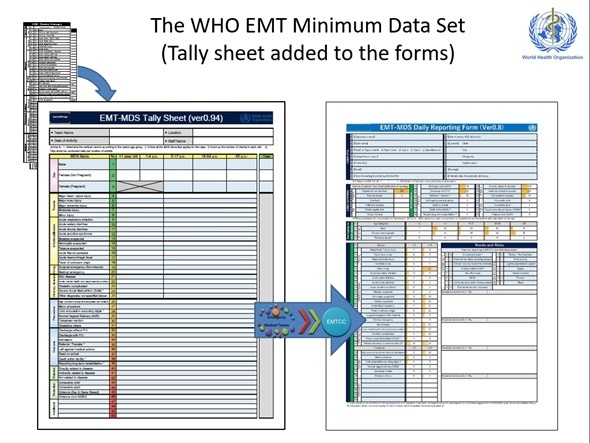

MDSは災害時にカルテ上に46項目のチェックボックスを用意。中身は性別や年齢、けが・病気の状態、医療処置のほか、暴力を受けたなどの被災者の置かれている状況で構成。該当するところにチェックを入れる。診察をした医療チームの情報も加え集計を行い、日報にまとめ被災国の保健当局に提出する。

基となったのはフィリピンの「SPEED」と呼ばれるもので、台風などの大規模災害時に最低限の患者情報を簡単にまとめるためのチェックリスト。久保氏は2012年にこのことを知り、2013年に台風被害後の支援のため同国を訪れた際に実際に使用。医療チームの共通認識が深まり、会議が短くなるなど効率性を実感したという。

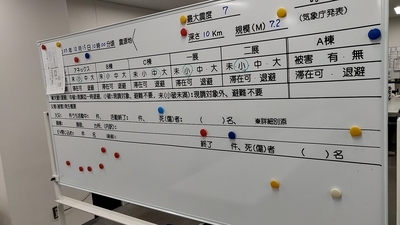

2011年の東日本大震災の際は国内でも患者データの様式について統一されたものがなく、被災地医療に問題を抱えていたが、久保氏の報告を受けて日本救急医学会やJICAなど関係団体で協議を重ね、フィリピンの様式を改良する形で導入。熊本地震で初めて本格的に使用され、得た情報が大いに活用された。久保氏らは熊本地震前の2016年2月に万国共通の手法としての採用をWHOに提案していたが、その効果を熊本地震で実証することとなった。

久保氏は約1年間、WHOのWG共同議長を務め、7日にスイス・ジュネーブで行われたWHOの会議において正式に採用が決まった。「日本とフィリピンという、環境が大きく異なる国でほぼ同じ仕組みがうまく機能したことが有効性を証明している」と久保氏。今後、世界中で導入の準備が進められるが、すでに地震が多い南米諸国などが導入に意欲的という。当面は紙でチェックを行う方針だが、将来を見すえ電子版の統一形式も決めている。

(了)

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方