2013/01/25

誌面情報 vol35

優先順位付けと具体シナリオ

■費用対効果から見た対策

火山噴火の規模には、小規模で周辺地域に影響を及ぼさないものから、数千年から数万年に一度発生して地球規模で広範囲に被害をもたらすような大規模なものまで様々なケースがある。さらに、火口の位置、噴火の様式、継続時間、噴出物などによっても引き起こされる災害の形態は異なる。このため、事前対策を完璧に準備することは費用対効果的に現実的ではない。こうした火山噴火の脅威に対して、宇都宮大学の中村洋一教授はリスクマネジメントの手法を用いて対策を講じることを提唱している。

■緊急性に応じた優先順位

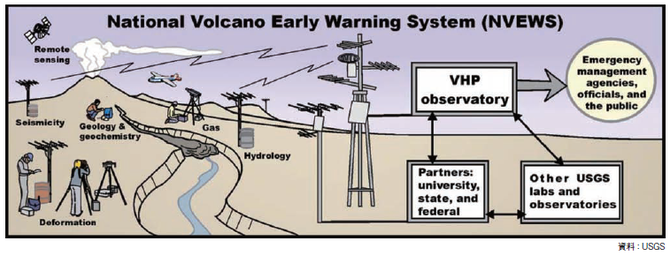

文部科学省によると、アメリカでは、USGS(米地質調査所)が市民や行政に対して火山災害の警報発令に責任を負っている。そのため、USGSの火山ハザードプログラムによって、米国内にある169活火山のうち、現在噴火の危険性のある約半分は基本的な地震観測のリアルタイム監視が行われ、いくつかは近代的な装置や方法で十分に監視されている。しかし、いくつかの火山の監視観測は不十分であったり老朽化したり、基本的な監視観測さえ行われていないという。

これらの不十分な観測体制を鑑み、USGSハザードプログラムでは、火山観測所と一緒に、2005年から火山早期警戒システム(NVEWS:National Volcano Early Warning System)の導入を進めている。 ただし、一度にすべての活火山に対してNVEWSを導入することは困難なため、対策の優先順位を付け、緊急性の要するものから予算を確保して整備を進めているという。 その優先順位を特定するためにUSGSでは火山噴火のリスク評価を行っている。 具体的には、火山ごとに災害を引き起こす要因の発生確率を評価するとともに、社会基盤などの脆弱性なども考慮して被災時に考えられる損害値(影響度)を算出し、その総和として「脅威評価点」を導き出す。その上で、脅威評価点と現況の観測体制とのギャップを明らかにして、早期警戒システム導入の優先度を決定しているのだ。

日本では、気象庁の火山噴火予知連絡会が「おおむね1万年以内に噴火した火山、および現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と2003年に定義し108活火山を指定し(現在は110)、さらに過去の火山活動履歴から、A、B、の3ランクに活火山を分類した。Cしかし、これらは発生確率に基づくもので、噴火の規模や社会的な影響度などは考慮されていなかったため、現在は防災の観点を導入して、常時観測を進める活火山を47指定した。

自然災害へのリスク評価を行うには、自然現象そのものの特質を解析した上で、災害ごとの規模や確率、脆弱性、損失価値などを分析して評価することが求められる。それに基づき、リスク管理が提案される。費用対効果を考え、事前対策によってリスクを防止したほうがよいのか、事後の対応によって被害を軽減させる方が有効なのか、あるいは、どうにも対策が講じられそうにない超巨大災害ならリスクを保有し続けるかなど方針を決め、対策を講じることになる。

■火山噴火の災害リスク評価

ただし、火山噴火のリスク評価は言うほど簡単ではない。

噴火活動の発生確率は、地震のような100年単位ではなく、1万年単位で考えなくてはいけない。災害を引き起こす加害要因も溶岩や火砕流、噴石、降灰など多岐にわたる。脆弱性や損失価値についていえば、特に日本は火山地域の周辺に観光施設や宿泊施設、別荘、商業施設、交通網などがあり、さらに降灰による影響は近代化した都市構造では想定しきれないなど、様々な不確定要素が多い(リスク評価で考慮される要因)。中村教授は「中長期的、かつ広い視野による要因ごとの人的、物的損失の危険度リスク評価を火山地域で進めていくことが重要」と語る。

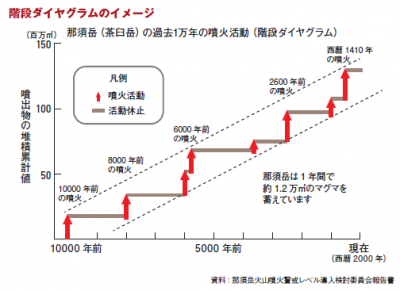

中村教授によれば、噴火活動と噴出物の量については、火山ごとに、ある程度の相関関係は導き出せるという。地震のように一定の間隔で発生するわけではないが、火山ごとに蓄えられるマグマの量には限界があると考えられており、一度、蓄積されていたマグマをすべて噴き出すような大噴火が起きれば、しばらくは同じような大規模な噴火はなく、逆に小規模な噴火なら、連続して起きるケースもあるとする。

その関係を過去1万年ぐらいまで遡って図表にしたのが階段ダイヤグラムだ(右図)。仮にすべての火山について、この図表が作成できれば、現在、噴火の危険性の高い火山について、優先的に対策を行うことが可能になる。

また、脆弱性については、人口、社会基盤、経済活動、諸施設などの分布状況など、基礎情報をあらかじめ収集し、地理情報システム(GIS)を活用して収録しておくと、評価作業が効率的になるとする。

■イベントツリーでシナリオを作る

これまで日本の火山防災体制は、おもな活火山地域で、周辺自治体が中心となり火山ハザードマップ(防災マップ)や地域防災計画を作成し、防災体制や防災施設の整備を進めてきた。

しかし、中村教授は「こうしたハザードマップや地域防災計画では、時系列で活動レベルが変動していくことに即応していくことは難しい」と指摘する。 理由の1つは、多くのハザードマップは、複数の災害要因による予測図を同一地図上に示しているために複雑で、加害現象が同時に想定地域で発生するなどの誤解が生じやすいことがある。

一般的にハザードマップは、火口ができる可能性が高い範囲や、その火口ごとに火砕流が到達する範囲、溶岩が到達する範囲、噴石が落ちてくる範囲などを1枚の図で表しているものが多い。実際に噴火があっても、これらのすべての範囲が被害を受けるということではなく、その中の一部で被害が起きる可能性について図に示したものだが、このことが正しく住民にまで伝わっていないケースが多いとする。

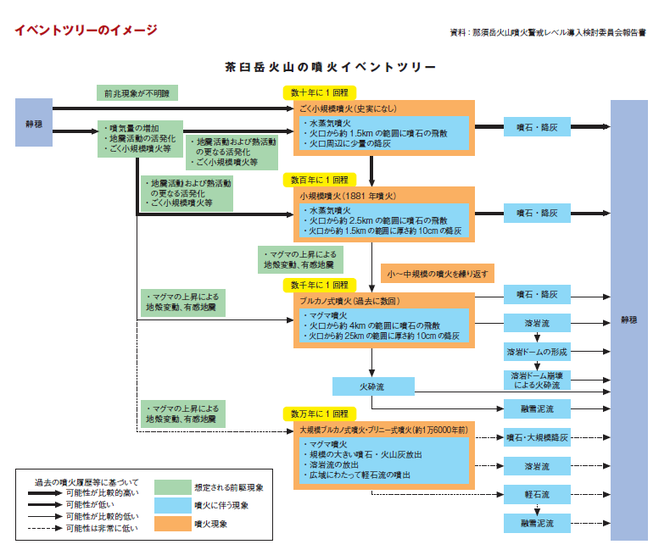

2つ目の理由として中村教授は、地域防災計画には、多様な災害要因が列記されていて、対策本部や現場が有事に適切な防災体制をとるためには、ある程度の基礎的理解と習熟が必要になる点を挙げる。自治体担当者は数年程度で異動となることが多く習熟者の養成は難しい。 そこで中村教授が提唱しているのが「イベントツリー」と呼ばれるリスクマネジメント手法による、防災計画の策定だ。 イベントツリーとは、発端となる初期の事象からスタートして、これが最終的な事象に発展していく過程を、枝分かれ式(ツリー状)に展開して解析したもの。初期事象が発生する確率、ある事象から次の事象に分岐する確率を与えることにより、中間あるいは最終の事象がどの程度の確率で起こり得るかといった解析も可能になる。海外では噴火イベントツリーの作成が効果的な防災対応の1つとされているという。

火山の場合なら、時系列的に予測される火山現象(イベント)を抽出して、系統樹構造で示す。その際、「分岐する同じレベルの枝では、分類基準をそろえて、すべて重複なく網羅的にツリー構造にすることが重要になる」(中村教授)。

分岐する各枝の発生確率の合計値は100%とする。それぞれの現象で発生確率を見積もることができれば確率系統樹になるが、確率を数値で見積もれない場合は、確率ランクで見積もり、確率ランクも見積もれない場合は系統樹のみを作成する。

イベントツリーを作れば、噴火によって引き起こされるあらゆる災害が網羅的に整理されるため、これまで見落とされていたような、発生頻度が低くて大規模な災害についても想定することが可能となる。「2000年の三宅島の噴火では、当初、沈静化すると思われていたが、その後、想定もしていなかったカルデラ形成という噴火様式に展開した。イベントツリーを作っておけば、こうした想定外の事態が起こり得ることも説明がつく」(中村教授)。

作成した噴火イベントツリーを検討し、可能性の高い推移、あるいは典型的な活動推移を時系列的に抽出することで、現実的な噴火シナリオが作成でき、そこに必要となる防災対応などを付記することで、担当者が理解しやすい地域防災計画が誕生する。 「噴火の活動推移に対応する防災対策の準備や立ち上げが進み、対象地域の住民避難なども迅速になる」と中村教授は話す。 それぞれの分岐予測に必要な観測データを検討しておけば有事の際にも有効になる。

■リアルタイム型ハザードマップ

中村教授が将来的な目標に掲げるのが、このイベントツリーを基礎としたリアルタイム型のハザードマップ作成システムの導入だ。 観測モニターにより火山活動の推移を常時監視し、予測される加害現象の発生に即応してハザードマップを作成するというもの。実際の噴火後もイベントツリーに基づき、その都度得られた観測データを適宜反映しながら分岐予測の修正変更をしていくことで、きめ細かな災害対応が実現するという。

そのためには、イベントツリーの作成と併せて、火山現象の科学的な理解と、噴火現象の精度良いシミュレーション、火山監視の常時観測体制、そしてGISによる地域基礎情報の整備などが必要になるとする。 中村教授は「災害は従来型の確定論で考えると、どうしても想定外が出てしまう。確率論で考えれば、頻度が低いものでも見落とすことはない。すべてに事前対策を講じる必要はなく、極端な話、身一つで逃げるのでもいい。何が起こり得るのかを知っているのと、知らないのでは対応がまったく異なる」とイベントツリーの必要性を強調する。

誌面情報 vol35の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

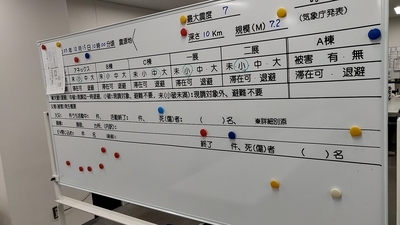

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

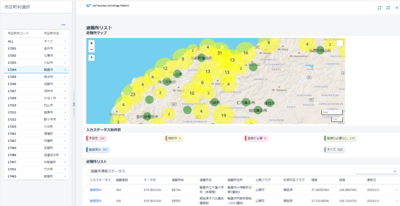

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

-

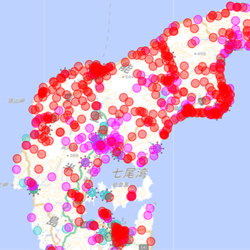

組織ごとにバラバラなフォーマットを統一

1月3日、サイボウズの災害支援チームリーダーである柴田哲史氏のもとに、内閣府特命担当の自見英子大臣から連絡が入った。能登半島地震で被害を受けた石川県庁へのIT支援要請だった。同社は自衛隊が集めた孤立集落や避難所の情報を集約・整理し、効率的な物資輸送をサポートするシステムを提供。避難者を支援する介護支援者の管理にも力を貸した。

2024/04/10

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月9日配信アーカイブ】

【4月9日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:安全配慮義務

2024/04/09

-

-

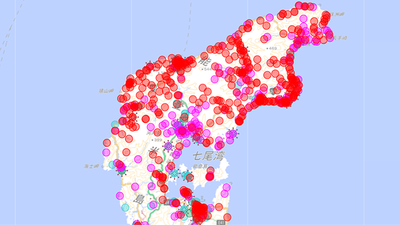

自衛隊員の直接入力で情報連携がより早く

1月1日の能登半島地震発生から約30分、防災科学技術研究所の伊勢正氏は内閣府に向かっていた。災害時情報集約支援チーム(ISUT)の一員として、石川県庁を支援するためだ。同日中に馳浩石川県知事らとともに石川県庁に到着。自衛隊や消防、警察の実動部隊が集め、紙の地図上に集約した通行可能道路の情報を、さまざまな防災関係機関で活用できるよう電子地図上に整理していった。

2024/04/09

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

![2021年BCP事例総まとめ[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/a/6/160wm/img_a6cb301164bcf0e91b3b99a03924748a119304.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方