2013/03/25

誌面情報 vol36

先進事例1

2万人の海外派遣員を守る

開発途上国100カ国の安全対策

JICA

政府開発援助(ODA)の実施機関として、主に開発途上国に職員やボランティア、専門家を派遣している独立行政法人国際協力機構(JICA)では、過去に何度か大きな事件、事故、災害などに巻き込まれ、その都度、海外における安全対策を強化してきた。海外への派遣者数は年間約2万人。そのほとんどが、日本と比べて治安が悪くインフラも整備されていない地域で働いている。

JICAの事業内容は多岐にわたるが、その基本は「人を通じた国際協力」。開発途上国の人材育成や制度構築のために専門家を派遣したり、市民参加による青年海外協力隊などボランティア人材も多く派遣している。さらに学校や病院、井戸、道路など基礎インフラの整備などには民間コンサルタントなどが従事する。

民間企業の派遣であれば、基本的にはその企業が主体となって安全対策に取り組むことになるが、ボランティアや専門家の派遣については、同機構が安全管理を行う。

ボランティアについては、現地コミュニティに入り込み、現地の住民と同じような生活をしながら活動することが多いことから、事前研修による自己防御が基本となる。一方、昨今では、平和構築の支援ニーズが高まっていることを背景に、渡航延期が勧奨されるような危険地域にも職員を派遣しているが、こうした地域では、防弾車を配置し住居の警備をしっかりするなど、トップレベルの対策が求められ、一言で「安全対策」と言っても、その措置は多岐にわたる。

危機管理を高めた3つの転換期

現在、JICAでは、安全管理室が中心となり、こうした海外への人材派遣の安全対策について、現地の情報収集や分析、事前研修、危機管理マニュアルの策定など、派遣種別に応じたプログラムを実施している。同機構安全管理室の谷口誠室長は「こうした安全管理体制が構築されるまでには大きく3つ転換期があった」と振り返る。

1つは1991年に、ペルーでJICAが派遣した専門家が射殺された事件。JICAでは1986年から、ワラルという地区の農業センターに3人の専門家を派遣していたが、91年7月、センターを襲撃したテロ組織「センデロ・ルミノソ」によって銃殺された。この事件を受け、JICAでは、安全管理を専門に行う部門(現・安全管理室)を立ち上げた。

2つ目は1999年に、キルギスで鉱物資源の調査団4人がフェルガナ渓谷でイスラム武装勢力に誘拐された事件。調査団は、その後、無事解放されたが、「アメリカでは警戒情報が発令されていたのに、なぜ派遣したのか」などの指摘を受け、危機情報を主に担当する安全情報室を立ち上げた。

3つ目が、2002年のODA大綱の変更。それまでJICAは、外務省の渡航情報を基準に派遣の是非を決めてきたが、ODA大綱の変更に伴い、紛争地などへも国際援助や協力をすることが国の方針として定められたため、アフガニスタンをはじめとする渡航の延期・退避勧告が出ているような国や地域にも、必要に応じて職員を派遣することになった。

安全管理室が担う役割

現在、安全管理室では、現地事務所と連携しながら、派遣職員やボランティアスタッフ、専門家らの安全確保を一手に担っている。主な役割に、治安情報の収集・分析、研修・訓練、また危機が発生した際の対応などがある。

治安情報の収集・分析

治安情報については、外務省が出している渡航情報をはじめ、欧米の専門コンサルティング会社からの情報、通信社電などを分析し、さらに、国連で治安・安全面を管轄するUNDSS(安全保安局)からも定期的に情報を取り入れ、対策に結び付けている。民間企業との情報交換会なども開催しているが、谷口氏は「基本は外務省の渡航情報。他の政府機関のものと比べても整理されていて、非常に分かりやすい」と評価する。

現地での情報収集にも力を入れる。キルギスの事件で、日本の安全管理が徹底されていなかったとの指摘から、JICAと同じような目的で職員を派遣している欧米組織の現地事務所とも連携を強化し、援助関係者の安全対策や警備体制をどうしているのかなどについても情報を共有している。

こうした情報の分析から導き出された必要な対策については、予算を確保し、防犯強化につなげている。「派遣者の滞在施設の窓に鉄格子を設置する、警備員を傭上する、警備機器の導入をするなど、その都度、予算化して対策を行っている」と谷口氏は説明する。

研修

研修については、派遣の種別によって、その内容が異なってくる。 青年海外協力隊などのボランティアについては、基本的に赴任国の政府・警察組織がしっかりしていて、自分で気を付けていれば身が守れるという治安レベルの地域に派遣している。隊員は、現地住民と一緒の生活を送るため、事前の研修で現地の状況や住居について写真などで説明し、生活する上での注意点や着眼点を教えている。「研修では、蛇腹の窓は弱いから、『バーグラバー(鉄格子)を付ける』、『高床式の住居では床に穴をあけられて盗難にあった事例がある』、『屋根のトタンを剥がして穴をあけて侵入されたことがある』など、過去の事例も踏まえ説明するようにしている。また、海外の大使館の勤務経験者など国際的な防犯対策の知見のある人を安全対策アドバイザーに置き、・研修安全指導を行っている」(谷口氏)とする。

さらに、どの国や地域で、どのような犯罪発生率が高いか、どういう手口が多いかなど犯罪統計などに基づく説明もしている。派遣職員が交通事故や犯罪被害に遭った時には報告書を提出してもらい、悪かった点や犯罪を誘引してしまった原因などを安全対策アドバイザーにコメントしてもらい、研修にフィードバックさせている。

一方、アフガニスタンやイラクに派遣する職員や、将来、紛争地域に行く可能性がある職員には、特別なトレーニングを積ませる。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)とタイアップしたエマージェンシー(緊急事態)トレーニングで、代表的なものにタイ陸軍の協力を得て実施している模擬訓練がある。「タイ軍事施設にスタッフ(国連、JICA、NGO関係者)を集め、射撃場で機関銃の銃声を実際に聞く体験をさせて、この音を聞いたら伏せろということを訓練したり、軍の施設内で車に乗っている時に、実際にテロリストに扮(ふん)した軍人が取り囲み、“降りろ!”と命令して麻袋を頭にかぶせ、襲撃時での対応の仕方を身に着けてもらうなど最高度の研修を実施している」(谷口氏)。

このほか、防弾チョッキや防弾ヘルメットの着脱訓練なども行っている。

危機対応・避難計画を徹底

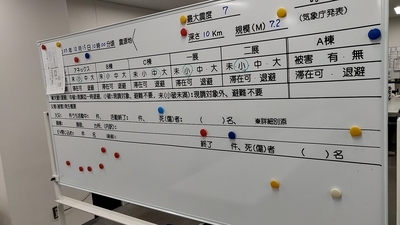

安全管理室のもう1つの役割が、いざ危機が起きたときの対応だ。具体的な取り組みとしては、安全対策マニュアル・避難計画の策定や、危機発生時の安否確認、避難指示などがある。

安全対策マニュアルや避難計画は、事件・事故が起きたときの初動を確実にするために不可欠となる。JICAでは、派遣先のすべての国について、それぞれの安全対策マニュアルと避難計画を策定しているが、国の治安情勢によって、避難場所や移動手段などをどこまで決めておくかなど、内容に差はある。「平和な国なら、日常生活上での対策としてスリや盗難に気を付けて下さいという程度で、それほど詳細に作り込んでいないが、紛争地域など危険を伴う地域では、一時避難場所をどこにするか、どの空港を使って逃げるか、空港が使えなかった場合はどの陸路で逃げるかまで決めている。ただし、当該国内のすべての地域が一斉に状況が悪化することはまずないので、基本は、それほど危険な状況になる前に国外退避など身の安全を確保することが方針」(谷口氏)。

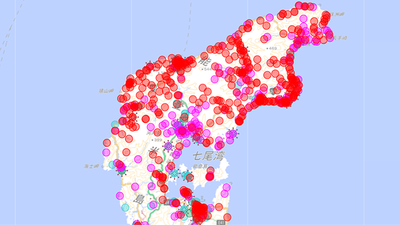

例えば、ケニアでは3月4日から選挙が行われたが、2007年には1500人ぐらいの暴動で死者が出たことを踏まえ、本部と事務所では、1月くらいから職員を派遣し、現地の国連や大使館と意見交換して、対応マニュアルをまとめた。それに基づき3月1日にはケニアの地方にいる関係者をナイロビに国内避難させた。11日の決選投票までの対応も決めているという。

谷口氏は「現地事務所長も私も、決してマニュアル通りに動かないことは認識しているが、やはりマニュアルは作っておかなくてはいけない。非常時の連絡はどう取りあうか、水や食料の確保はどうするかなど、特に基本的な事項は、しっかりと共有しておくことが重要となる」と指摘する。

また、直近では、ベネズエラのチャベス大統領が死去したことで、同国内の政情が荒れることが予測されるが、JICAでは、病状不安の情報が入った時点で、事前に衛星携帯電話を現地に多めに配置し、さらに、いざ暴動などが起きると市内の旅行会社の閉鎖や、空港も避難する外国人が殺到して航空券を買えなくなることから、いつでも航空便が手配できるようオープンチケットを購入して準備をしているという。

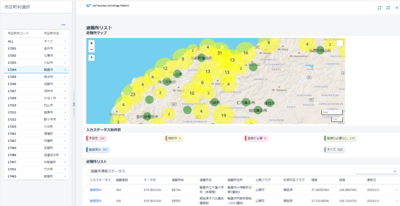

安否確認など緊急連絡網の整備も不可欠だ。基本は携帯電話だが、インフラの整備が遅れ、携帯電波が届きにくい場所は、衛星携帯電話を配備している。365日24時間体制で、当直制度も整備されており、緊急の場合はどこがどういう形で情報を管理し、対策本部をいかに早く設置するかを決めている。

派遣者との安否確認連絡は、基本的に現地事務所が窓口になって行う。地域別プロジェク・ト別などにグループ分けされており、各プロジェクトの担当職員が樹形図のようにつなぎながら全体が把握できる仕組みになっている。

安否確認については、海外で大きな事件、事故、災害などが起きると、隊員の家族や企業からも問い合わせが多くなることから、研修でもその重要性を繰り返し伝えているという。

2004年12月に起きたスマトラ沖大地震に伴うプーケットの津波では、タイやスリランカ、インド、フィリピン、インドネシアと被害が広範にわたり、こうした地域への派遣者が多かったことから、関係者の安否確認の人数は約800人となり、全員の安否を最終的に確認するのに3日程度を要した。隊員の中には、スリランカで水に流されてヤシの木につかまって助かった人や、現地住民に事務所まで送ってもらい連絡が取れたというケースもあった。谷口氏は「常に、リスクの高い国へ人を派遣しているという責任感を持っているが、安全を重視しつつ、本来の事業目的を達成しなければならず、そのバランスが難しい」と話している。

◆◇◆コラム◆◇◆

海外の安全管理の達成に求められる

国と組織と個人のベストミックス

独立行政法人国際協力機構総務部安全管理室長

谷口誠氏

海外の安全対策は「国のレベル」、「組織のレベル」そして、「個人のレベル」のベストミックスで初めて達成できると考えている。国については、送り出す側(日本国)と、赴任国の両方について言えることだが、まずは邦人保護の体制や司法制度、政治力などがしっかりしていなくてはいけない。日本は、国として情報面やサービスは優秀だが、我々が職員を派遣する赴任国は、多くが途上国で治安維持体制が脆弱で、中にはアフガニスタンやスーダンのように国連軍の支援がなかったら安全を確保できない国もある。

組織については、情報収集・分析をはじめ、研修や危機対応、ハード面の対策など、組織として、どれだけ危機管理に取り組んでいるかが問われる。

そしていくら組織として指導しても、個人のセルフディフェンスについては、例えば、夜中に街中を一人歩きして強盗に遭うとか、鍵をかけずに寝ていて、盗難に遭うといったことを可能な限り防ぐよう常に心がけていなければいけない。

今回のアルジェリアのような事件は組織の安全管理の限界を超えており、国レベルの対応が必要である。やはり国と組織のベストミックスの中で考えていかねばならない。 座右の銘に、中国の安居思危(あんきょしき)という言葉がある。中国故事の「居安危思 思則有備 有備無患」の一部で、「安きに居りて、危うきを思う。思えば則ち備えあり。備えあれば患い無し」と読む。要は“備えあれば憂いなし無し”ということだが、安全管理は、これにつきる。

一番怖いのは「慣れ」最初は、。緊張しているから危ないと思って慎重に取り組むが、慣れてくると、最初は「大丈夫かな」と思っていたのが、そのうち「大丈夫だろう」と思うようになる。

これについても、組織、国、個人それぞれが常に意識を高めて取り組むことが求められる。

谷口誠(たにぐち・まこと)

前職、大阪府警察、在チリ日本国大使館書記官勤務の後、1993年国際協力機構(JICA)当時、(国際協力事業団)に就職。青年海外協力隊事務局、パナマ事務所、中部国際センター、ペルー事務所長などを経て現職。

誌面情報 vol36の他の記事

- 特集 ビジネス・チャンスをつかむために、 これだけは知っておきたい 海外進出リスク

- 先進事例1 2万人の海外派遣員を守る 開発途上国100カ国の安全対策

- 危機管理に「魔法の杖」は無い アルジェリア人質問題の考察

- 海外で発生した日本人・企業関係等の主要事件・事故

- 海外リスクにどう備える 企業の危機管理

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

-

組織ごとにバラバラなフォーマットを統一

1月3日、サイボウズの災害支援チームリーダーである柴田哲史氏のもとに、内閣府特命担当の自見英子大臣から連絡が入った。能登半島地震で被害を受けた石川県庁へのIT支援要請だった。同社は自衛隊が集めた孤立集落や避難所の情報を集約・整理し、効率的な物資輸送をサポートするシステムを提供。避難者を支援する介護支援者の管理にも力を貸した。

2024/04/10

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月9日配信アーカイブ】

【4月9日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:安全配慮義務

2024/04/09

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

![2021年BCP事例総まとめ[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/a/6/160wm/img_a6cb301164bcf0e91b3b99a03924748a119304.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方