2013/09/25

誌面情報 vol39

2016年度までの5年間に200億円

三井不動産は、東日本大震災を契機にしたテナントの安全・安心やBCPなど事業継続性に対するニーズの高まりを受け、原則全ての既存ビルについて、防災・BCP機能を新築並みに引き上げる改修プロジェクトを進めている。2012年度から2016年度までの5年間に約60棟の既存ビルに対し約200億円を投じる。今回の改修事業では、72時間分の非常用電源対策やエレベーターの耐震性向上と「自動診断仮復旧システム」の導入、震災前より導入していた建物の被災度を自動判定して迅速にテナントに知らせるシステムの導入も促進する。危機管理センターを基点にした災害対応システムなど、同社のオフィスビルへのBCP対応は、ソフト面も充実している。

霞が関ビル、日本橋三井タワー、新宿三井ビルなど

改修するのは、霞が関ビルディング(1968)、新宿三井ビルディング(1974)、三井本館(1929)日本橋一丁目ビル(コレド日本橋、2005)など。

通常、既存ビルの改修は、物理的なスペース不足やテナント企業が入居した状態での施工など制約が多く、老朽化に伴うリニューアルや耐震補強などと併せて行うのが一般的。だが、東日本大震災による事業継続性に対するテナントニーズの高まりから、築後8年しか経過していない日本橋三井タワーのようなビルについても、入居者ニーズに応えることにした。改修経費は自社負担。同社では、「飯田橋グラン・ブルーム」「日本橋や室町東地区開発」などの東日本大震災以降の新規事業においても、防災対応やBCP対応のビル建設に努めている。

建物被災度を10分で判定してお知らせ

同社が国内に提供しているオフィスビルは約300棟ある。1981年以前であっても、全てのビルは新耐震基準と同等以上の耐震性を有している。ただし、新宿三井ビルディングについては、東日本大震災による長周期振動による横揺れが大きかったため、これを半減する新タイプの制震装置を鹿島建設と共同開発し、設置工事に着手した。同社の耐震対策では制震工法を積極的に採用。オイルダンパーや制震ブレース、鋼管に高強度コンクリートを充填したCFT柱、鋼鈑を鉄骨フレームで囲み水平剛性を向上させる「鋼板耐震壁」などの構造を多く採用している。

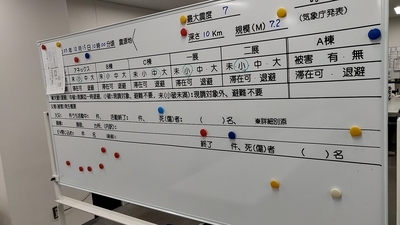

大地震があった場合には、建物の使用の可否について、建物の構造的被災度を自動診断する「被災度判定システム」を導入している。このシステムは、鹿島建設、計測機器メーカーの白山工業と共同で開発したもの。建物の6~7階ごとに専用の加速度計を設置し、地震発生時の各フロアの揺れの加速度と方向を計測、専用ソフトウェアで自動判定する仕組み。高層ビルになると、マンパワーによる被災度判定に数日も要してしまうが、この独自システムを使うと10分程度で判定できるという。この被災度判定結果とともに、ビルの管理スタッフによる目視確認を踏まえて、ビルの構造躯体が安全か、ビル機能は維持しているか―の現況をテナントに伝える。現時点では60m以上のビルで38件の実績があるが、東日本大震災の際には、建物の被災度に関するスピーディーな情報伝達が好評を得たという。

耐震エレベーター自動運転再開も

耐震対策では、エレベーターの耐震性能を標準基準のAクラスからSクラスへ1.5倍に引き上げる。また、従来は汎用型エレベーターで技術化されていたエレベーターの自動運転再開システム「自動診断仮復旧システム」を、超高層ビルの高速エレベーター用に新たに技術開発し、既存ビルにも導入する。エレベーターの復旧は、保守会社に依頼して専門員に診断してもらうのが通常だが、専門員が駆けつけるまでの待機時間と診断に時間がかかるのがネックだった。このほか、ロープのひっかかり防止や、長周期地震動感知器の採用、管理スタッフによる閉じ込め救出訓練などにも努めていく。

主要ビル72時間電源確保で事業継続 首都直下型地震などの大規模地震時は、ライフラインの復旧に3日間を要するとの想定に基づき、時間72運転可能な非常用発電設備を標準装備。エレベーター、トイレなどの主要機能に加えテナント専用部にも電力供給できるようにする。

トイレは、非常用井戸(可能な場合)、雨水、汚水の再利用などにより雑排水を確保、緊急時用の汚水槽などの設置により、停電時や上下水道が途絶しても、使用が可能となる仕様としている。

換気は、停電時でも行えるよう開放可能な窓を設置して自然換気を可能にするか、非常用電源から換気設備へ送電するなどの工夫も行う。

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月23日配信アーカイブ】

【4月23日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:南海トラフ地震臨時情報を想定した訓練手法

2024/04/23

-

-

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方