2013/11/25

誌面情報 vol40

現場が権限を持つ

原発事故のもう1つ大きな反省点に責任、権限の明確化がある。「本来自分たちが自主的にやらなくてはいけないことに対して上からストップがかかったり、命令系統があいまいだった」(田南氏)。首相官邸の介入なども混乱を招いた。こうしたことから、決定権はあくまで現場に与えることを明確にし、最終決定は発電所長が下すことを再確認した。海水の注入や格納容器内の気体の放出(ベント)なども発電所長が最終的に決断する。 ただし、現場での細かな対応は、各班に権限を委譲する。本当に重要な案件だけをトップに上げることで、緊急時の時間が限られた中でも迅速な意思決定が可能になる。「これまでは、広報の内容はどうするなど、いちいち確認をとっていたが、こうした情報も現場(各班)の判断に任せることにした」(同)。

トップが不在でも意思決定が下せるよう本店の本部長は社長以下、発電所は所長以下、4人以上の代替要員を決めた。その他の班についても最低でも2人目までの代替者を決めている。緊急時における部下の能力を「見える化」 ICSの最大のポイントは、指揮官を中心に関連する組織が一体となって緊急時に対応にあたれるようにすることだが、大前提として指揮官が部下に適切な命令を下せるようにするためには、指揮官は部下の持つ技能や知識、経験を把握していなくてはならない。

東京電力では現在、独自の教育訓練・プラムを開発することで、技能や知識、経験の「見える化」に取り組んでいる。

経営層、管理部門、現場により多少、内容は異なるが、原子力防災の基本について学び、訓練に参加し、さらに緊急時組織における班ごとの研修・訓練を受けることが義務付けられている。これらを受けたか、受けていないか、上司がいかに評価しているかなどを管理し、定期的に運用していく。

もちろん、これまでも、通常業務については研修を受ける仕組みはあった。「保全部員や運転員には、定期的な研修による認定の仕組みはあったが、緊急時における力量や知識を評価する仕組みがなかった」(田南氏)。つまり、緊急時には、それぞれのスキルを持った人が集まれば、危機対応にあたれると考えていた。しかし、“緊急時組織”の中には、通常業務とまったく異なる業務をしなくてはいけない人も出てくるし、ほとんどの人は業務の目的や目標も、従うべき指揮官も通常時とは異なる。こうしたことを日常的に理解するとともに、訓練を積み重ねることで、緊急時組織としてしっかり機能できるようにするねらいもある。

6万人を受け入れる受援体制

他の組織との連携についても見直した。大規模災害では、自社組織だけで対応にあたることは難しい。東京電力によれば、東日本大震災では、他の電力会社から1日最大330人、最終的には延べ6万人分にあたる支援を受けた。

こうした応援部隊の受援体制については本店の支援統括がすべて取り仕切ることになるが、まず必要になるのが人やモノの受け入れ拠点の整備だ。

福島原発事故では、東京電力の関連施設だったスポーツ施設のJビレッジが後方支援拠点としての役割を果たしたが、あらかじめそのことが決められていたわけではない。同事故後、原子力災害対策特別措置法施行規則の改正により、すべての原子力発電所の事業者は、防災業務計画の中に後方支援拠点を決めておくことが義務付けられた。

これを受け、東京電力でも原子力発電所ごとに複数の後方支援拠点を決めた。柏崎刈羽原子力発電所では、市内のエネルギーホール、小千谷市の信濃川電力所、十日町の当間(あてま)高原リゾートを候補に挙げている。中心になるのは、信濃川電力所だ。放射線管理要員や物流の担当者が現地に赴き、後方支援拠点を立ち上げ、全国からの応援要員や物資を受け入れる。そこで、誰に、どこで、どのような仕事を手伝ってもらいたいかをレクチャーした上で、実際に任務についてもらう計画だ。最も近いエネルギーホールは中継拠点にする。少し距離が離れ宿泊機能を持つ当間高原リゾートは交代要員の待機所として活用することを考えている。

政府や自治体、消防、警察、自衛隊などとの連携については、なかなか合同訓練が行えないことから課題は残るが、これらも本店の支援統括の下、支援受入調整班が受け持つことをあらかじめ組織体制として明確に定めておくことで改善を試みる。

関連業者と災害協定

関連業者との連携も課題となった。原子力発電所の中には、工事、物流、燃料の供給などさまざまな企業が日常的に出入りしている。多くは系列会社だが、日頃の専門性と経験を生かした緊急時の役割を期待し、同社では、こうした関連業種と災害時における業務協定を交わすことにした。

例えば物流会社に対しては、最悪のケース、放射線量の高い地域に入ってもらう必要が生じ得る。そのような事態になっても必要な物資を運んでもらうためには、運転手に対する放射能管理教育などを受けてもらわなくてはならない。ただし、すべて業者任せにするわけにはいかないため、電源車の運転や、がれき撤去に必要なブルドーザーなど重機の運転、あるいは電気・機械類の修理については、自社の中でも復旧班が中心となり作業にあたれるよう、運転講習や必要な免許の取得、訓練などを課している。「これまでは完全に管理業務に徹し、実際の作業は外部に委託してきたが、最低限必要になる業務については、自社だけでも対応にあたれるようにしている」と田南氏は話す。

模擬訓練で実効力を評価

こうした新体制を定着させるため、同社では柏崎刈羽原子力発電所においては、すでに10回以上に及ぶ訓練・演習を実施してきた。当初は、新体制が機能するのか、シナリオに沿ってマニュアル通りに動いてみる訓練が多かったが、最近では、参加者に訓練のシナリオを事前に伝えないブランド型が多い。

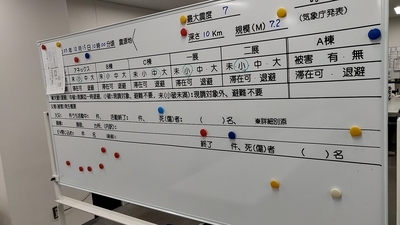

原子力発電施設で事故が起きた場合、東京電力では、本社、発電所それぞれに災害対策本部を立ち上げる。加えて、政府・自治体においては、官邸の原子力災害対策本部、オフサイトセンター、県・市町村の災害対策本部が立ち上がるため、実際の対応を検証するには、これらの対策本部を模擬的につくり、各対策本部との連携も図りながら訓練を行う必要がある。 直近の9月27日に行われた訓練では、半日をかけ、初動から4~5時間、1日後、2日後と重要な判断を迫られる時点を抽出し、3段階に分け対応を検証した。前提条件として、それぞれの時点で、前の段階の対策がうまくいっていない「深層防護」の考え方を踏襲。対応が切迫している状況の中、どのような判断をするのか、最終的には格納容器の圧力が上昇し続け、格納容器中の気体をフィルターベントによって外部に排出させる決断を下すまでの対応を一通り模擬演習した。

ベント作業を行う場合、自治体は住民を避難誘導させなくてはならない。避難が終わっているのか、風向きはどうか、必要な機関への連絡は終わっているか、決断をするまでには、組織内はもちろん外部の多くの機関との情報共有と連携が欠かせない。そのため、訓練では、模擬的に設置した自治体災害対策本部やオフサイトセンター、関連機関などとの対応についても検証した。

従来、東京電力の危機対応体制では、事故が起きた場合、オフサイトセンターが設置されれば要員を派遣すると決めていたが、自治体の対策本部には、定型のファックス用紙に状況を書き込んで送付する計画になっていた。しかし、これでは自治体の対策本部職員が情報を正しく理解できないとの考慮から、新体制では周辺自治体にも要員を派遣するよう改めた。

今回の訓練では、通報班の要員を、模擬の自治体災害対策本部に派遣。そこでさまざまな質問を受けることを想定して、派遣要員のリスクコミュニケーション力と情報共有のあり方を検証した。

訓練の結果、職員を派遣してもなお、十分に発電所の状況を説明するには情報が不足することが課題として明らかになった。 現在、同社では、こうした問題を解決する手段として、災害対策本部の状況を逐次、班ごとにイントラネット上の掲示板に書き込むとともに、その情報を派遣要員のスマートフォンに送ることなどで改善を試みている。田南氏は、「これまでは計画通りにうまく行動できるかを検証する訓練だったが、今は問題点を見つけ出し改善につなげるための訓練に完全に変わった」と話す。

こうした訓練が独りよがりにならないため、いくつかの評価システムも整えられている。東京電力に限ったことではないが、1つ目は、原子力規制委員会が実施する新規制基準に対する安全審査がある。地震対策や津波対策が大幅に強化されたほか、新たに重大事故対策、テロ対策などが加わった新規制基準には、訓練の実施状況に対する審査も含まれる。

2つ目に、訓練の自己評価がある。専門の評価担当者をあらかじめ定め、評価項目を決めて実施する。これも年1回の総合訓練については国への報告が義務付けられている。

3つ目は、自主的な取り組みとして、より多くの人に見てもらうことを心掛けている。原子力安全推進協会など外部団体や、他の電力会社、海外の専門家を招き、訓練状況を評価してもらう。

インシデント・コマンド・システムを取り入れた危機管理体制は、今年10月には福島第一原発、第二原発にも適用を開始。現在、福島第一原発については、汚染水問題など緊急時体制にあるが、試行的にスタートさせ、段階的に定着させていきたいとしている。

誌面情報 vol40の他の記事

- 特集1 変わる!東京電力の危機管理体制

- 東京電力の危機管理を変えたインシデント・コマンド・システム

- 原発はどこまで安全になったか

- 市民目線を重視

- 米国を参考に構築した緊急時の組織

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月23日配信アーカイブ】

【4月23日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:南海トラフ地震臨時情報を想定した訓練手法

2024/04/23

-

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

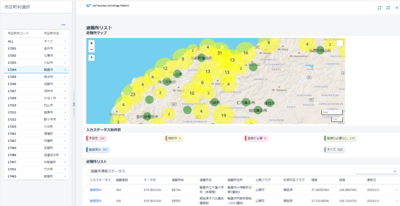

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方