2018/03/12

安心、それが最大の敵だ

適塾の学風

門下生・大鳥圭介の「伝記」から緒方の指導ぶりや適塾の学風を読み取ってみよう。大鳥は途絶えがちな実家からの仕送りを何とか蘭書和訳(写本)のアルバイトでしのいで勉学を続けた。ABCから始めた蘭学の文法書も半年ほどで読解できるまでになった。だが当初の目的だった蘭方医学の研鑽をしている時間はなかった。

「緒方の塾に入って、緒方の前で原書を読む、其の時分には原書と言っても妙な稽古の仕方で、今ならば英書を読むにも、仏書を読むにも、単語の極く易しいものを学んで、追々に其の文に綴ったものを読み習わすのが、今の仕方でありますが、その時分はそう言うことをしないで、いきなり『グランマンチカ』、英語の『グラムマー』即ち文法書で、御承知の通り最初から長い文章が書いてある。・・・半年もかかって読めるようになったが、一向何事か分らぬ、文章は斯(こ)う書かねばならん、疑問文章は斯う書く、唯直接の文章はこう書くのだという丈のことで、一向にどうにも分らぬ、最初に反訳本を読んだような面白いことは一向にない。・・・・」(「大鳥圭介伝」)。原書を乱読するのである。

福沢諭吉「福翁自伝」の「緒方の塾風」を一部引用する。

「辞書と言うものは、此処にヅーフと言う写本の字引が塾に一部ある。是はなかなか大部なもので、日本の紙で凡そ三千枚ある。之を一部揃えると言うことはなかなか大きな騒ぎで容易に出来たものではない。是は昔長崎の出島に在留していた和蘭のドクトルヅーフと言う人が、ハルマと言う独逸和蘭対訳の原書の字引を翻訳したもので、蘭学社会唯一の実書と崇められ、夫れを日本人が伝写して、緒方の塾中にもたった一部しかないから、三人も四人もヅーフの周囲に寄っていた。」

「市中に出て大いに酒を飲むとか暴れるとか言うのは、大抵会読を仕舞った其の晩か翌日あたりで、次の会読までにはマダ四日も五日も暇があると言う時に勝って次第に出て行ったので、会読の日に近くなると所謂月に六回の試験だから非常に勉強しました。書物を能く読むと否とは人々の才不才にも依りますけれども、兎も角も外面を胡麻化して何年居たから登級するの卒業するのと言うことは絶えてなく、正味の実力を養うと言うのが事実に行われて居たから、大概の塾生は能く原書を読むことに達して居ました。(中略)器械の事にせよ化学の事にせよ大体の道理は知っているから、如何にかして実地を試みたいものだと言うので、原書を見て其の図を写して似寄りの物を拵(こしら)えると言うことに就いてはなかなか骨を折りました。」

「緒方の書生は学問上の事に就いては、一寸も怠ったことはない。其の時の有様を申せば、江戸に居た書生が折節大阪に来て学ぶ者はあったけれども、大阪から態々(わざわざ)江戸に学びに行くと言うものはない。行けば則ち教えると言う方であった。左れば大阪に限って日本国中粒選りのエライ書生の居よう訳はない。又江戸に限って日本国中の鈍い書生ばかり居よう訳もない。然るに何故それが違うかと言うことに就いては考えなくてはならぬ。夫れは人物の相違ではない。江戸と大阪と自ずから事情が違って居る。江戸の方では開国の初とは言いながら、幕府を始め諸藩大名の屋敷と言うものがあって、西洋の新技術を求むることが広く且つ急である。従って聊かでも洋書を解すことの出来る者を雇うとか、或いは翻訳をさせれば其の返礼に金を与えるとか言うような事で、書生輩が自ずから生計の道に近い。(中略)夫れに引換えて大阪は丸で町人の世界で、何も武家と言うものはない。従て砲術を遣ろうという者もなければ原書を取調べようという者もありはせぬ。夫れゆえ緒方の書生が幾年勉強して何程エライ学者になっても、トンと実際の仕事に縁がない。即ち衣食に縁がない(中略)。兎に角に当時緒方の書生は十中の七八、目的なしに苦学した者であるが、其の目的のなかったのが却って仕合せで、江戸の書生よりも能く勉強が出来たのであろう。」

「ソレカラ考えてみると、今日の書生にしても余り学問を勉強すると同時に終始我身の行先ばかり考えて居るようでは、修業は出来なかろうと思う。左ればと言うて、只迂闊に本ばかり見て居るのは最も宜しくない。宜しくないと言いながら、又終始今も言う通り自分の身の行末のみを考えて、如何したらば立身が出来るだろうか、如何したらば金が手に入るだろうか、立派な家に住むことが出来るだろうか、如何すれば旨い物を食い着物を着られるだろうかと言うような事にばかり心が引かれて、齷齪(あくせく)勉強するということでは決して真の勉強は出来ないだろうと思う。」

長い引用になった。この師にして、この門弟あり。今日の「学歴秀才」に緒方哲学や福沢精神を求めても無理であろうか。

参考文献:国立国会図書館・筑波大学附属図書館史料、「福翁自伝」(福沢諭吉)、拙書「大鳥圭介」など。

(つづく)

- keyword

- 安心、それが最大の敵だ

- 緒方洪庵

- 福沢諭吉

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月23日配信アーカイブ】

【4月23日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:南海トラフ地震臨時情報を想定した訓練手法

2024/04/23

-

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

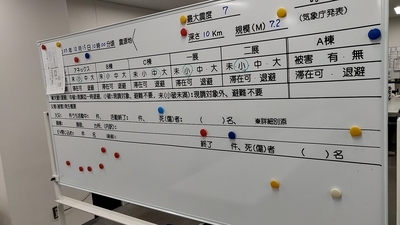

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

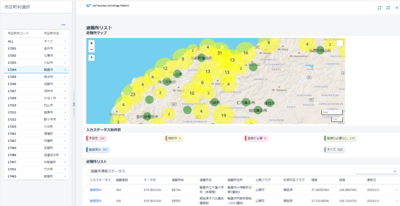

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方