2018/05/31

中小企業のBCP見直しのポイントはここだ!

4)事業撤退の必要性を検討する際のポイント

「BCPの検討の際には、事業撤退という選択肢もあるとあなたは言ったが、どのように検討するのか」とお尋ねを受けたことがある。事業撤退を最初から考える経営者は確かに少なく、事業計画の立て方に関する書籍は多数出版されているが、事業撤退の仕方に関する書籍は多くはない。では、円満な事業撤退とはどのようなものだろうか

ほとんどの中小企業では、資本の出し手であるオーナーが直接経営を行っている。また、銀行からの借り入れについては経営者個人の保証が求められるため、会社の経営が破綻した場合、同時に経営者自身も自己破産を余儀なくされることも非常に多い。つまり、経営者個人が自己破産を避け、円満に経営から離脱するための選択肢は、基本的には他の資本を引き入れて事業を継続させるか、自己資本の範囲で事業を清算するかの二つである。

倒産と自己破産のリスクを許容して経営改善のために全力を傾注し続けるか、円満に経営から離脱することも検討するかの選択は、最終的には経営者自身のリスク許容度に依存する。このリスク許容度に基づいた撤退基準の設定プロセスを紹介する。

(ア) 経営者自身のリスク許容度を把握する

経営者は、自社の経営が失敗した場合を想定して、自分自身がどこまでリスクを許容できるかを確認しておく方がよい。企業経営者自身のリスク許容度については、日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第25号「ベンチャー企業等の再生と撤退について」 の19頁に経営者が自分自身のリスク許容度を定性的に判断するためのチェックリストが掲載されている。

このチェックリストは、性格、健康、資金繰り、事業への取組み、家族関係、利害関係者との関係という6尺度から、経営者のリスク許容度を自ら把握できるように作られている。

経営の失敗が明らかになってからでは、判断は冷静にできないことが多い。成功するか失敗するかわからない段階で、自分自身のリスク許容度はどの程度なのかを確認しておくことが大事である。

なお、この資料の25頁に掲載されている「事業継続する場合、成功したといきの報酬と失敗したときの代償」も考え方を整理する上で参考になる。成功時の報酬は企業の性格によって異なるが、失敗時の代償や早期撤退時のメリットは、ベンチャー企業でも中小零細企業でもあまり変わらない。

(イ) 会社資産を時価ベースで見直す

会社を清算する際には、原価ベースで作られている貸借対照表を時価ベースに置き換えて、清算貸借対照表を作成する。事業を収束させる以上、当該事業において発生した負債は何らかの形で処理しなければならない。このため、清算貸借対照表を作成し、債務処理の手法を検討するのである。

個人的には、年1回程度会計事務所と相談し、会社資産を時価ベースで見直し、現段階で会社が清算のやむなきに至った場合は、手元資金で清算が可能か確認しておく方がいいと考えている。経営者に万が一のことがあった場合に、このような事前検討が行われていると判断を迅速に下すことができる。

もちろん大幅に資金不足が発生している場合は、借入、経営者一族からの資本注入、保険、事業売却などの対応手法を検討しておかなければならない。

(ウ) 専門家と相談する

経営者が社内で相談相手を見つけるのは難しい。また、経営者どうしの付き合いの中で相談しても適切な回答が得られるとは限らない。やはり経営に関する相談は、企業のマーケティング、財務、税務、労務管理など様々な分野の信頼できる専門家に依頼する方が適切な結果が出やすい。

先に紹介した清算貸借対照表の作成を依頼する段階で、公認会計士や税理士などの会計専門家には相談することになる。一般的に中小企業の経営者が相談する相手の第一は会計専門家であることが多く、そこから専門家を紹介してもらうことが多いと考えられる。助成金申請であれば社会保険労務士、不動産価値の客観的な評価であれば不動産鑑定士といった具合である。

(エ) 撤退検討基準を設定する

これまで紹介してきたようなプロセスの中で、どこまでの被害が生じたら経営者のリスク許容範囲を超えるのかを明らかにした上で、このような事態が発生したら撤退を検討するという撤退検討基準を事前設定することも考えたい。

ある生コンメーカーでは「設備新設のための投資は行わない」という方針を決めており、設備が修理不能な被害を受けた場合は、原則として事業撤退するとしている。

このメーカーは、建設業の子会社であり、グループ全体でみると他の収入源が見込めることから、設備が修理不能な程度の被害を受けた場合は、生コン業務は当面中止し、建設業で急増する作業員需要に生コンを担当している従業員を振り向けることを決めている。設備が修理不能な程度の被害については、事前に設備メーカーに確認し、経済的全損と同社が判断する基準を事前に定めている。

5)プラスワンの視点

現在単独で事業を行っているアウトの事業者においても、生コンクリート製造業の厳しい事業環境と長期的な動向を考えると、長期的な事業継続を図る観点で、協同組合への加入は検討の余地が十分にあると考える。

また、協同組合に加入しないとしても、合併などにより、工場を複数保有する形に事業構造を変革することは事業継続の可能性を高める。複数の事業拠点を保有しているのであれば、ある拠点が被災しても、別拠点からの支援により事業継続をより確実なものにできるからである。

加えて、周辺の他事業への進出も検討していく必要がある。例えば建材、リサイクル材、コンクリート二次製品など周辺業種で扱う商材の販売を少しずつ取り扱う事例や、JIS規格の枠内においてコンクリートに混和する材料を見直して、コンクリートの強度や作業性を改善する事例もある。

また、コンクリート関連の技士を雇用していることをチャンスとして、コンクリートに関する検査業務を開始するような事例もある。常に状況の急変に備えて、異なる収益源を複数確保しておくことがより難局に対しても柔軟に対応できる力(ビジネスレジリエンシー)の獲得に向けて重要だと考える。

6)参考とするべき資料

基本的な文献としては、第一回で紹介したもののほか、以下のとおりである。

公益社団法人日本コンクリート工学会「東日本大震災~コンクリートにできること~ 」(コンクリート工学 50 巻 (2012) 1 号)

i)この調査は、経済産業省中小企業庁が毎年行う中小企業の実態調査である。http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/

ii)この資料は、日本公認会計士協会の会長諮問機関の一つである経営研究調査会が作成した資料である。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/00158-000255.pdf

(了)

中小企業のBCP見直しのポイントはここだ!の他の記事

- 第3回 生コンクリート製造業(下)~協同組合と連携する場合~

- 第2回 生コンクリート製造業(上)~災害復旧に大きな役割を果たす生コン。BCPの課題は?~

- 第1回 設備工事業の場合 ~元請け、協力企業の両面から考える~

おすすめ記事

-

-

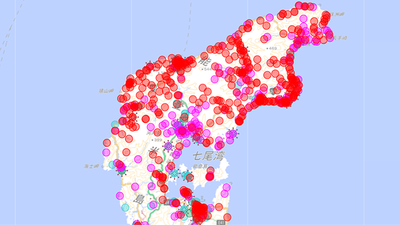

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

-

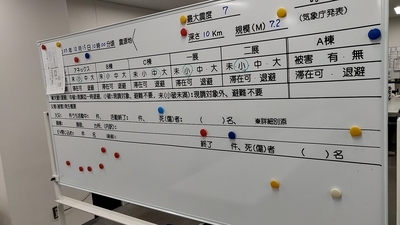

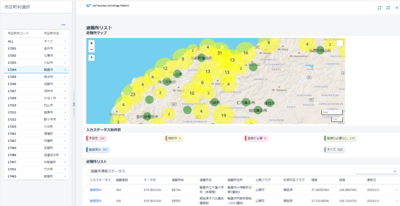

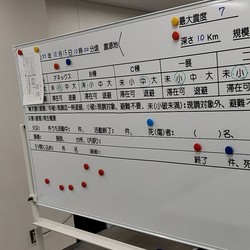

民間企業の強みを発揮し3日でアプリ開発

1月7日、SAPジャパンに能登半島地震の災害支援の依頼が届いた。石川県庁が避難所の状況を把握するため、最前線で活動していた自衛隊やDMAT(災害派遣医療チーム)の持つ避難所データを統合する依頼だった。状況が切迫するなか、同社は3日でアプリケーションを開発した。

2024/04/11

-

-

組織ごとにバラバラなフォーマットを統一

1月3日、サイボウズの災害支援チームリーダーである柴田哲史氏のもとに、内閣府特命担当の自見英子大臣から連絡が入った。能登半島地震で被害を受けた石川県庁へのIT支援要請だった。同社は自衛隊が集めた孤立集落や避難所の情報を集約・整理し、効率的な物資輸送をサポートするシステムを提供。避難者を支援する介護支援者の管理にも力を貸した。

2024/04/10

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月9日配信アーカイブ】

【4月9日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:安全配慮義務

2024/04/09

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

![2021年BCP事例総まとめ[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/a/6/160wm/img_a6cb301164bcf0e91b3b99a03924748a119304.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方