2020/06/07

気象予報の観点から見た防災のポイント

6.29豪雨災害

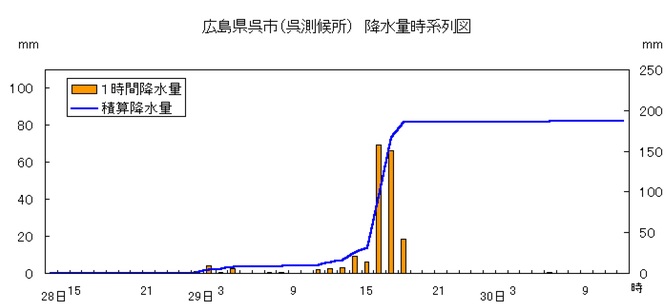

広島県呉市(当時は測候所があった)における降水量時系列図を図5に示す。棒グラフは毎正時における前1時間降水量、折れ線グラフは積算降水量である。これを見ると、呉で大雨が降ったのは29日15時から18時までの3時間にすぎないことが分かる。この3時間の降水量は154.5ミリメートルに達し、29日の日降水量(186ミリメートル)の大半はこの3時間に降った。詳細な記録によると、最大1時間降水量は15時50分から16時50分までの1時間に記録された73.5ミリメートルで、雷電を伴っていた。

図5のような降り方は、集中豪雨の特徴である。この場合の「集中」は、長時間続かないという意味での、時間的な集中をさす。「集中豪雨」という用語には地理的な集中の要件もあり、強雨の広がりが狭い領域に限られる場合にこの表現を用いる。6.29豪雨災害では、前線に沿って形成された細長い強雨域が、前線とともにゆっくり南下した。強雨域が移動しないで同じ場所にとどまると大変なことになるが、たいていは半日程度で移動するか衰弱する。

実は、この1999年6月29日には、広島県以外のところでも、前線に沿って集中豪雨が起きていた。福岡県北部では、29日朝から昼前にかけての数時間がそのタイミングであった。福岡市中心部では、地下街や地下鉄、ビルの地下空間が浸水し、「都市型水害」として社会問題になった。

複雑なメカニズム

図5に示された呉における降水は、確かに激しい降り方ではあるが、この日、もっと激しい雨や、もっと多量の降水を観測した地点がたくさんある。それなのに、広島県で土砂災害が多発したのはなぜか。

その理由の1つは、広島県の地質にある。広島県は、花崗岩が風化した、もろくて崩れやすいに土壌(「マサ土」という)に覆われた斜面が多いという特徴がある。

もう1つの理由は、近年の宅地開発により、危険な斜面の近くに人が住むようになったことである。

さらに、先行降雨の影響がある。呉では、1999年6月23日以降、連日のように降雨があり、28日までの総降水量が208ミリメートルに達していた。このように先行降雨があると、地盤が水を含んで飽和に近い状態になり、その後は少ない雨量でも土砂災害が起こりやすくなる。

このように土砂災害は、災害に至るメカニズムが複雑であり、大雨と災害とを短絡的に結びつけることができない。

危険度が分かりにくい土砂災害

同じ大雨による災害でも、洪水害については水位が目に見えるので、危険度が分かりやすい。しかし、土砂災害については、発生以前に危険度を示すような目に見える変化がほとんどなく、危険度が分かりにくい。このことが、避難勧告や避難行動を遅らせる原因にもなっている。

土砂災害の危険度を知るために、昔から用いられたのは降水量である。大雨警報の基準として、昔は24時間降水量や3時間降水量などが用いられた。しかし、降水量のみで土砂災害を扱うのは限界がある。土砂災害に本気で取り組むためには、どうしても地中のことを扱う必要があった。それには、砂防政策の主管庁(昔は建設省、現在は国土交通省水管理・国土保全局)との所掌の切り分けという悩ましい問題があった。

そのような状況下で発生したのが、1999年の6.29豪雨災害だったのである。当時、中央省庁の再編計画が進行しつつあり、やがては気象庁(当時は運輸省の外局)と建設省が、国土交通省という新たな組織に組み込まれようとしていた。

砂防部局においても、従来型の治山対策だけで土砂災害を防ぐことは難しいという認識が一般的になりつつあり、「情報防災」の考え方を導入するために、共に国土交通省の傘下に入る気象庁と連携しようという機運が生まれた。

土砂災害対策に関して、気象庁と砂防部局が連携することは、双方にとって好都合なことであった。気象庁は、地中のことを扱うノウハウを必要としていた。砂防部局は、降雨予測と情報伝達の手段を必要としていた。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方