2020/10/01

気象予報の観点から見た防災のポイント

「なべ底型」台風後にもたらされた脅威―10月の気象災害―

数奇な低気圧

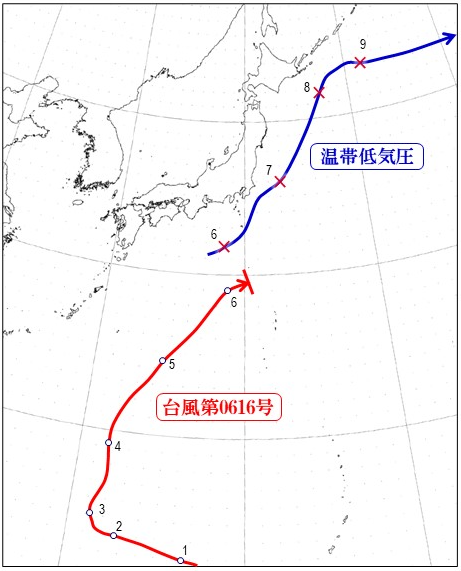

図7に、2006年台風第16号と、その北に発生して発達した温帯低気圧の経路を示した。当然ながら、両者の経路はひと続きではない。日本の南で力尽きた台風第16号の遺志を、すぐ近くで発生した温帯低気圧が引き継いだかのように見える。

ここで、改めて図3を眺める。日本の南海上にあった台風第16号が、衰弱するのでなく、台風自体が温帯低気圧に変わって発達する経過をたどったならば、人々にもう少し警戒してもらえたのかもしれない。実際、図3を見て、台風第16号が温帯低気圧に変わって発達したと早とちりする人もいるだろう。しかし、事実は違うのだ。それは、本稿の初めの方で述べた熱帯低気圧と温帯低気圧の行動原理(盛衰のメカニズム)の違いによる。

熱帯生まれの台風が日本付近に近づくと、次第に熱帯じょう乱としての勢力を維持するのが困難になる。一方、中緯度偏西風帯に位置する日本付近では、温帯低気圧の発達に都合の良い条件が整えば、温帯低気圧が発生・発達する。その両方のタイミングと場所が一致したとき、北上する台風自体が温帯低気圧に変わりながら発達するという現象が起きる。しかし、タイミングと場所が一致しなければ、それとは異なる経過をたどることになる。

2006年10月6日の場合は、タイミングは大体一致していたが、温帯低気圧を発達させる場所が台風より北側にあった。このため、台風自体が温帯低気圧に変身することができず、台風の北側に温帯低気圧が発生し、それが発達していった。その過程で、台風が持ち運んできた熱帯のエネルギー(高温多湿の空気)の大部分が温帯低気圧に取り込まれ、温帯低気圧を余計に発達させることになった。「台風や熱帯低気圧が関与するとき、温帯低気圧は特異な振る舞いをすることがある」と、これも本稿の初めの方に書いたのは、このような事情による。

本事例では、図3で分かるように、小笠原諸島の東方を北上したもう一つの台風(第17号)もこの温帯低気圧の振る舞いに関与していた。その意味では、この2006年10月6日の温帯低気圧は、極めて数奇な低気圧で、めったに現れるものでないことは確かである。

終わりに

本稿のタイトル「2006年10月低気圧」は、筆者が勝手に決めた名称であり、気象庁がこのように命名したわけではない。この低気圧に伴う災害は、筆者の予報官生活の中でも、どうにも無念さが残った忘れられない事例である。

台風が温帯低気圧に関与するとき、その低気圧の振る舞いは非常に不安定で、不確実な要素を多分に持っている。従って、その予想は難しく、特異なことが起きる危険をはらんでおり、予想が大きく変化することもある。予報技術者はそうしたことを十分認識した上で、状況の変化に臨機応変に対処していくことを余儀なくされる。

一方の気象情報の利用者に対しては、温帯低気圧であるか台風であるかにかかわりなく、予測情報に示された警戒事項を、額面通り、正しく受け止め、正しく恐れていただきたいと思う。台風のからんだ温帯低気圧の怖さを見くびることは、あまりにもリスクが大きい。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方