2024/02/24

防災・危機管理ニュース

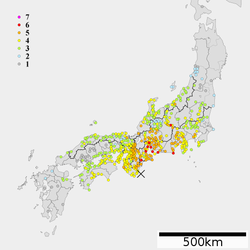

元日の能登半島地震では、高齢者や障害者らの避難の在り方が改めて問われた。全国の市区町村には、自主避難が難しいこうした要支援者向けに「個別避難計画」を策定する努力義務があるものの、全ての要支援者の計画を策定済みの自治体は1割に満たない。東日本大震災の被災地、岩手、宮城、福島3県では慢性的な人手不足に加え、沿岸部の津波対策も大きな課題となっている。

政府は2013年、災害対策基本法を改正し、避難に手助けが必要な要支援者の名簿作成を市区町村の義務とした。21年改正では要支援者の個別避難計画作成も市区町村の努力義務となった。

ただ、個別避難計画の作成は容易ではない。計画は要支援者一人につき一つ作成することが必要。氏名や住所に加え、誰とどこにどんな手段で逃げるかなどをあらかじめ決めておき、要支援者の同意の下、関係者が共有する。個人情報も絡むこうした作業が自治体の大きな負担となっている。

国の調査によると、23年10月時点で全員分の計画を策定済みの市区町村は全体の8.7%に当たる151団体にとどまる。1人分の計画も策定していない「未策定」の自治体も15.3%(267団体)に上った。

内閣府の防災担当者は「未策定が15%あることが最大の課題だ」と指摘。国は23年度から、計画づくりに取り組む市区町村向けに研修会などを開く都道府県への財政支援や、先進自治体の職員を派遣し計画策定を支援する事業を始めた。

◇マンパワー不足

計画の策定は、東日本大震災を経験した自治体でも思うように進んでいない。宮城県は、国の調査で未策定割合が4割に達した。未策定の理由を県が各市町村に調査したところ「担当職員だけではマンパワーが不足する」「地域の代表者に個人情報を共有することについて、要支援者から同意を得るのに時間がかかる」などが挙げられた。

「目の前のことで手いっぱい。自治体のマンパワーには限界がある」。福島県の工藤宇裕災害対策課長も率直に語る。福祉関係部署との連携が必要となる中、各市町村の担当者からは「手が回らない」「ノウハウがない」との声が返ってくるという。

能登地震では、要支援者らを受け入れる福祉避難所が開設できないケースや、要支援者が住み慣れた自宅に残るケースもあった。工藤課長は「計画で想定していないことも考えておく必要がある」と訴える。

岩手県沿岸部の自治体では、津波の想定に頭を悩ませる。県の和田英子被災者生活再建課長は「津波到達までの時間が短い。要支援者を誰が支援して何分以内にどこまで逃げられるのか、相当地域と話をしながら作成する必要がある」と語る。

能登地震では大津波警報の発出から1分ほどで津波が到達した可能性もあり「時間に猶予がないことが浮き彫りになった」と危機感を募らせる。実際、東日本大震災では助けに戻り亡くなった人もいた。市町村からは「支援をお願いできる人がなかなか見つからない」との声も。「避難支援者の命を守るというところとのバランスを考えなくてはならず難しい」。和田課長はこう漏らす。

(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月23日配信アーカイブ】

【4月23日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:南海トラフ地震臨時情報を想定した訓練手法

2024/04/23

-

-

-

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

-

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

-

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

-

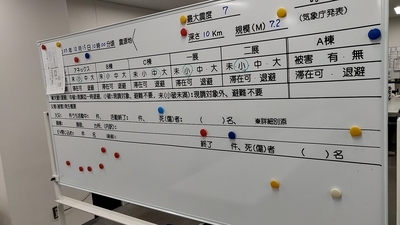

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

![危機管理2022[特別版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/160wm/img_f648c41c9ab3efa47e42de691aa7a2dc215249.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方