2014/09/25

誌面情報 vol45

東京慈恵会医科大学教授 浦島充佳

エボラ出血熱の被害が拡大している。アフリカでは過去に20回以上も流行を繰り返しているが今回は最大級の被害になっている。未承認薬の使用で一部効果が報じられているが、まだ時間を要する見通しだ。日本への影響はないのか?東京慈恵会医科大学の浦島充佳教授に特別寄稿していただいた。

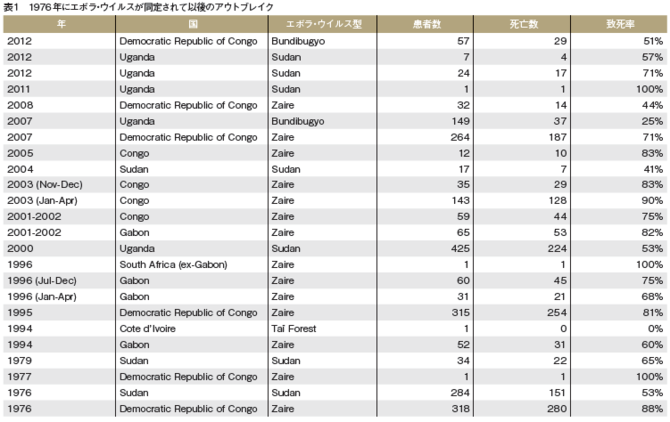

2013年12月にギニアで始まったエボラ出血熱のアウトブレイク(大量発生)は、2014年8月20日の段階で既に1400人を超える死者を出している。過去のアウトブレイク(表1)と比べ最大級だ。

エボラ・ウイルスにも遺伝子の違いから複数種類が知られており、特にザイール・エボラは最も致死率が高い。今回の西アフリカで猛威をふるっているエボラは、残念ながらこの最も致死率が高いタイプのものである。

エボラ出血熱の基礎知識

■潜伏期間

2~21日、1~2週間が一般的。

■症状および診断

エボラ出血熱は、重篤なウイルス性の急性疾患で、通常は突然の発熱、倦怠、筋肉痛、頭痛などインフルエンザ様症状で発症する。その後、咽頭痛、嘔吐、下痢、発疹が出現。重症化すると、肝腎機能障害を伴う出血症状をきたし、意識障害を併発し、多臓器不全、死に至る。血液検査では血小板減少、肝臓逸脱酵素の上昇、腎機能障害を示唆する所見がみられる。

RT-PCR(リアルタイム複製連鎖反応:RNAの特定の部位だけを増幅する方法)を使えば現場でも迅速診断が可能である。培養細胞を用いたエボラウイルスの同定はbiosafety level4 (BSL4※)の研究所が必要である。よってBSL4を持たない日本では培養を行うことはできない。

※BSL=細菌・ウイルスなどの微生物・病原体等を取り扱う実験室・施設の格付け

誌面情報 vol45の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方