近代土木建築と美術作品~土木県令・三島通庸と偉才洋画家・高橋由一~

「鮭」など明治を代表する名作残す

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

2017/12/18

安心、それが最大の敵だ

高崎 哲郎

1948年、栃木県生まれ、NHK政治記者などを経て帝京大学教授(マスコミ論、時事英語)となる。この間、自然災害(水害・土石流・津波など)のノンフィクションや人物評伝等を刊行、著作数は30冊にのぼる。うち3冊が英訳された。東工大、東北大などの非常勤講師を務め、明治期以降の優れた土木技師の人生哲学を講義し、各地で講演を行う。現在は著述に専念。

明治政府の高級官僚・三島通庸(みちつね、1835~1888)の墓は、東京・港区南青山の青山霊園・区画1種イ9-12にある。格式を感じさせる石の鳥居の奥に、見上げるような灰白色の墓碑がある。表面には深く「正三位勲二等子爵三島通庸墓」と彫り込まれており、4段もの直方体の大きな滑らかな礎石の上に立っている。地上から5mはあろうか。天を衝くような威圧的で石塔を思わせるような墓碑であり、周囲の墓石群から突出している。通庸の墓の右側には「子爵夫人三島和歌子墓」(墓碑銘)がつつましく立っており、さらにその右には通庸の長男「正三位勲一等子爵三島弥太郎之墓」(同上)が父通庸に負けじとばかりに背筋を伸ばすように立っている。弥太郎は若くしてアメリカに渡り大学教育を受けた。後年横浜正金銀行頭取や日本銀行総裁などエリートの道を歩んだ。

霊園の三島家墓地の一角は、あたかも辺りを払うような異様さを漂わせている。薩摩藩閥の威力を背景に「土木県令」「鬼県令」(県令は今日の県知事)と非難され陰口をたたかれた<剛腕>三島の面目躍如たるものがある。(ちなみに三島は背丈6尺・約180cmの巨漢であった)。だが三島の生涯を知る今日の歴史研究者の中には、権力を誇示するような縦長の墓石に嫌悪や反発を抱く人は少なくないだろう。品格が感じられないと否定的に見る研究者も少なくないようだ。明治初期の後進県であった山形・福島・栃木の各県で、トンネル開削、道路建設、洋風建築の導入など強引に推進した近代的土木建築事業に高い評価を与えたとしても…。

◇

一方、日本洋画界の先駆者高橋由一(1828~1894)の墓は、東京・渋谷区広尾の臨済宗瑞泉山祥雲寺内の香林禅院の道路沿い壁際の一角に忘れられたように残されている。日陰の場所にポツンと隠れるように立っており、探し出すのにひと苦労する。法名は「実際院真翁由一居士」だが、風雨にさらされ苔むした小さな墓石のどこにもこの特異な戒名は彫り込まれていない。河原の転石のような無骨な荒削りの墓碑には「喝(かつ)」の文字だけが真ん中に無造作に彫られている。近代西洋風の造形美(遠近法、光と影など)を追求した明治期の代表的画家の墓とはとても思えない。

「喝」とは禅宗で励ましたり叱る時の叫び声を意味する。通俗的には、大声で脅すことの意味にも使われる。由一は、または由一の亡きがらは、誰に「喝」と叫びかけているのか。本人自身にか、明治の画壇にか、明治の政治や社会にか、または晩年の彼を「御用画家」として登用した三島に対してか?この美を求めた先駆者の「遺言」のような、同時に狂気さえ感じさせる「喝」。(ちなみに由一は眼光の鋭い精悍な顔立ちで身体は中肉中背であった。墓碑のある東京・広尾の地は由一に因縁が深い)。

いずれにせよ、二人の墓碑はまことに天と地の差である。映像の最明部と最暗部のコントラストを見る思いである。「俗なるもの」と「聖なるもの」の差と言ったら言い過ぎだろうか。戊辰戦争で薩長軍に踏みにじられた「みちのく」(東北地方)復興を目指して、土木建築事業に巨大な足跡を残した「勝ち組」(薩摩藩士)の通庸、その土木建築事業の光と影を克明に描き続けた「負け組」の由一。二人の共通項は下級武士の末裔、士族であったことくらいしか思いあたらない。それは封建社会にあっては支配階級側に立っていたが、方や薩摩閥を背景にし、方や徳川方小藩の藩士に過ぎなかった。だが運命は二人を強い絆で結んだのである。

◇

由一の人生からスケッチしよう。私が由一の作品をことの他愛するからである。「画家高橋由一は、西洋画の写実技法の習得に生涯をかけ、<享保(徳川中期)に始まる洋画家の最後の人であり、明治に始まる洋画家の最初の人>といわれる日本近代洋画の揺籃期に活躍した人である。」(酒井忠康『幕末・明治の美術』(岩波現代文庫))。

安心、それが最大の敵だの他の記事

おすすめ記事

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月23日配信アーカイブ】

【4月23日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:南海トラフ地震臨時情報を想定した訓練手法

2024/04/23

2023年防災・BCP・リスクマネジメント事例集【永久保存版】

リスク対策.comは、PDF媒体「月刊BCPリーダーズ」2023年1月号~12月号に掲載した企業事例記事を抜粋し、テーマ別にまとめました。合計16社の取り組みを読むことができます。さまざまな業種・規模の企業事例は、防災・BCP、リスクマネジメントの実践イメージをつかむうえで有効。自社の学びや振り返り、改善にお役立てください。

2024/04/22

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年4月16日配信アーカイブ】

【4月16日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:熊本地震におけるBCP

2024/04/16

調達先の分散化で製造停止を回避

2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた岡山県倉敷市真備町。オフィス家具を製造するホリグチは真備町内でも高台に立地するため、工場と事務所は無事だった。しかし通信と物流がストップ。事業を続けるため工夫を重ねた。その後、被災経験から保険を見直し、調達先も分散化。おかげで2023年5月には調達先で事故が起き仕入れがストップするも、代替先からの仕入れで解決した。

2024/04/16

工場が吹き飛ぶ爆発被害からの再起動

2018年の西日本豪雨で隣接するアルミ工場が爆発し、施設の一部が吹き飛ぶなど壊滅的な被害を受けた川上鉄工所。新たな設備の調達に苦労するも、8カ月後に工場の再稼働を果たす。その後、BCPの策定に取り組んだ。事業継続で最大の障害は金属の加温設備。浸水したら工場はストップする。同社は対策に動き出している。

2024/04/15

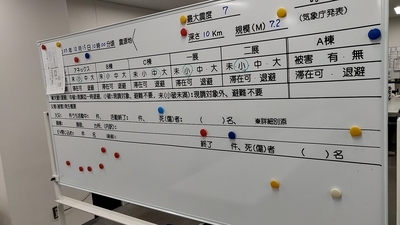

動きやすい対策本部のディテールを随所に

1971年にから、、50年以上にわたり首都圏の流通を支えてきた東京流通センター。物流の要としての機能だけではなく、オフィスビルやイベントホールも備える。2017年、2023年には免震装置を導入した最新の物流ビルを竣工。同社は防災対策だけではなく、BCMにも力を入れている。

2024/04/12

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方