2016/11/13

誌面情報 vol49

災害医療に必須とされるトリアージ。原則的には医師、看護師や救命救急士しか行うことはできないが、首都直下地震や南海トラフ地震が発生した場合、トリアージを実施する医師の数は圧倒的に足りないとされている。そのような状況のなか、静岡市ではNPO法人「災害・医療・町づくり」が中心となり、市民が自らトリアージを行う取り組みを開始している。

編集部注:「リスク対策.com」本誌2015年5月25日号(Vol.49)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです(2016年11月13日)。

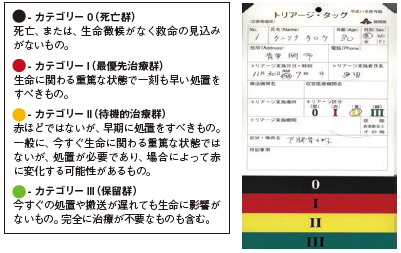

トリアージとは、災害などで多数の負傷者が出た場合に、医師や看護師、救急救命士などが患者に対して医療の優先度を決定するという、限られた物資や人員のなかで1人でも多くの人命を救うために開発された手法。患者はその怪我や症状の重さから以下の4カテゴリーに色別に分けられ、優先順位は赤→黄→緑→黒の順になる。

市民によるトリアージ普及を目指すNPO法人「災害・医療・町づくり」理事長を務める、静岡総合病院特別補佐官の安田清氏は「被害想定を見れば、東海大地震が発生した場合、医師は自分の病院に搬送される被災者の対応だけで精一杯。救護所に駆けつけてトリアージができる医療関係者の数は限られる。その場合、市民は自分たちでトリアージを行わざるを得ないだろう」と話す。

静岡県の人口は370万人。2013年に発表された内閣府の新想定では、死者5851人、重傷者1万8654人、軽傷者8万5651人、生き埋め2万8070人と予想される。それに対し、21ある災害拠点病院のベッド数は1万7730床、全病院あわせても3万9252床にすぎない。このような状況のなかで市民によるトリアージが実施できれば、効率的な医療を実現することができるだろう。しかし、医療行為にあたるトリアージを、一般市民の手によって実施することができるのだろうか。

当初は医師会からも反発が

「トリアージという、DMAT(災害派遣医療チーム)の講習会でもテストを実施するような医療行為を市民が実施できるはずがないと、当初は医師会からも反発があった。しかし、我々が行っているのは『スタート(Simple Triage And Rapid Treatment)式トリアージ』と呼ばれるもの。患者が歩けるか歩けないかを判別するのは、医療行為とは呼ばないのではないか」(安田氏)。

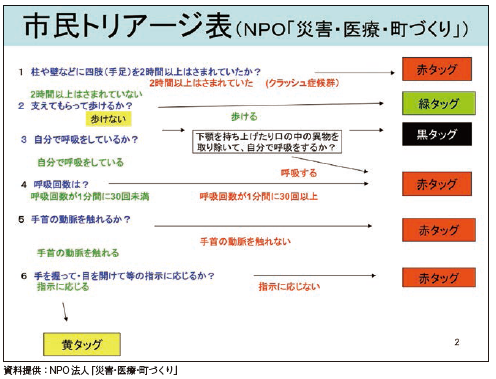

安田氏はさらに市民でもトリアージができるよう、「スタート式トリアージ」を改良し、独自に「市民トリアージ表」を作成している(図参照)。

市民が現場で行う判定は、基本的に「柱や壁に手や足を2時間以上はさまれているか」と「自分で歩けるか」と「息をしているか」の3つのみだ。「体の1部が2時間以上挟まれておらず、自分の足で歩ける人」は緑タッグとなり、赤タッグや黄色タッグの患者を優先する。

体の一部を挟まれていたかを聞くのは、「クラッシュ症候群」を意識したためだ。人間は、長時間体の一部が圧迫された状態では、血液が行き渡らなかった側が壊死し、そこからカリウム、ミオグロビン、尿酸などが血液中に大量に発生。圧迫から解放されるとそれらの成分が健康な体内に行き渡り、心停止や急性腎不全などを引き起こす可能性があるという。一見、歩けている人でも2時間以上倒壊家屋などに挟まれていたら、クラッシュ症候群を疑った方が良いという。「2時間」の根拠は、安田氏のこれまでの整形外科医としての経験からだ。手術の際には2時間までなら血液を止めて手術することがあり、2時間以内であれば麻痺などの症状が出たことはないという。

また、「歩ける」場合でも出血がひどかったり、骨が飛び出ているなど、一見して重症であることがわかる場合は黄タッグとなる。迷った場合には重い方のタッグを選ぶように指導している。通常の医療現場では重傷扱いだが、災害時に緑タッグになるのは、①切り傷や裂け傷など、止血で圧迫が可能な場合、②やけどの範囲がからだの10%以下の場合(小児、高齢者は5%以下)、③骨折が四肢のうち1カ所であり、骨の露出がない場合などがあげられる。トリアージの判定基準は、怪我の度合いが「生命に関わるか否か」によって治療に優先順位をつけているためだ。

「他県の医師会では、まだ市民によるトリアージに反対する声もある。しかし『自分で歩けるか』『息をしているか』を判定するのは、医療行為とは言えないだろう。どちらかというと、AED(自動体外式除細動器)の方が医療行為に近いが、緊急の場合は市民でも実施できるように法整備されている。トリアージにおいても同じように考えられるのでは」と安田氏は指摘する。

誌面情報 vol49の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方