2025/11/07

味の素×コントロール・リスクス

味の素が挑む全社的リスクマネジメントの再構築

――味の素株式会社では2023年から全社的リスクマネジメントに取り組んでいるそうですね。経緯を教えていただけますか。

味の素株式会社

法務・コンプライアンス部

シニアマネージャー

岡安:弊社としてリスクマネジメント活動自体は20年以上、継続していますが、同年4月より経営がイニシアチブをとれるよう、全社的リスクマネジメント体制を再構築しました。味の素グループとして2030年までのロードマップで定めた重要事項(マテリアリティ)をもとに、リスクと機会の両面から取り組んでいます。2023年4月に経営会議の下部組織として経営リスク委員会を設置し、全社的リスクマネジメントを企業の中核に位置づけて活動しています。その背景にあるのが外部環境の激変です。今、世間を賑わせているサイバー攻撃や地政学、経済安全保障から自然災害まで、従来型のリスクマネジメントでは対応が後手に回るケースが増えているためです。

――これまでに経験した、具体的な対応について教えてください。

味の素株式会社

法務・コンプライアンス部

コンプライアンス・危機管理グループ

見里:経営層から特に強く求められているのが、エマージングリスク(emerging risks:新興リスク)への対応です。経験したことのないリスクの端緒の把握から対策の提示までが含まれています。直近で言えば、米国・トランプ大統領による関税引き上げです。これほど関税が動的に変動することは考えられなかったことです。経営層からは、リスクとその影響について精度の高い見立てを求められました。以前から弊社で実施していた職場からのボトムアップでのリスクマネジメントでは、エマージングリスクへの対応が不十分であるとの認識がありました。

岡安:関税引き上げ以前であれば、米国と中国との貿易摩擦による経済制裁です。いずれもグローバルな原料の調達網では、致命的な影響を確実に受けるケースです。ただ、やみくもに関税引き上げや米中貿易摩擦と騒いだところで、その対策を進められるわけではありません。コントロール・リスクス社からの分析をもとにした解像度の高いケース別のシナリオを数多く提示いただいたことで、経営も納得したうえで備えに動き出すことができました。調達先を選択的に多重化し、何かあれば切り替えられるように進めてきました。単に調達部門任せにするのではなく、経営課題としてリスクを考え、全社的な取り組みが実を結んだケースです。経営陣のリスクについての理解や意識も高まりました。本件は一例であり、コントロール・リスクス社のサポートに常に助けられています。

コントロール・リスクス・グループ株式会社 プリンシパル

竹田:ありがとうございます。関税の引き上げや経済制裁やサプライチェーンのどこが、どのような影響を受ける可能性があるのか。また、代替先であっても求める役割を果たせるのか。我々は情勢収集や分析をもとに、複数のリスクシナリオを提示するのが役割です。それをもとに、一緒に対策を考えてきました。

見里:近年、経営側からスピーディな”解答”が求められるケースが目立っています。それほど社会変化がめまぐるしく、時として我々の能力を超えてしまう困難なケースも少なくありません。だからといって、見過ごすわけにはいきません。経済安全保障やサイバーセキュリティなどは、時にはインテリジェンス分野の情報も必要になります。そこで、高い専門性を持つ方々からの助けが必要でした。

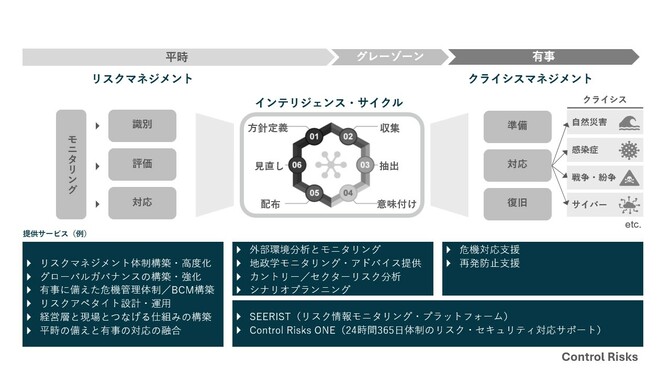

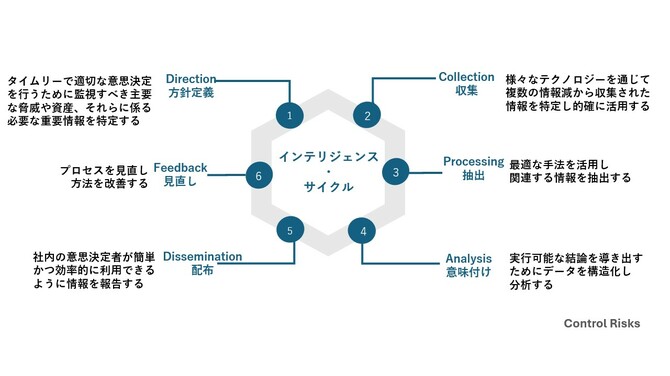

竹田:現在の全社的リスクマネジメントでは、ダイナミックに変動する日々の情勢を追いかけて常に分析し続け、御社のように対応策の提案までが経営層に求められます。言い換えれば、外部環境への素早い適応です。これが従来のボトムアップ的に現場から内部的なリスクを集約するリスクマネジメントと決定的に異なるところです。御社と直接向き合っているのは私ですが、地政学を含む国際政治、経済安全保障、他にもサイバーセキュリティ、自然災害をはじめとする各種専門家が私の後ろに控えています。彼らの力を総動員することではじめて、エマージングリスクを含めたさまざまな対応が可能になっています。

――ダイナミックな社会的変化に対応するため、味の素株式会社としてどのように活動しているのでしょうか。

見里:経営リスク委員会事務局としての定例会を毎週開催しています。ここでは四半期に一度開催する経営リスク委員会で決定した対応策の推進やモニタリング、状況変化の確認、懸念すべき新たなリスクなどについて話し合っています。

岡安:経営層からの要望は、社会変化を素早く察知し、対策を提案できる平時からの活動です。そのため、事務局定例会はこれくらいのペースでの開催が必要になります。

竹田:私もこの定例会に毎週参加し、直接顔を合わせています。さらにグループウェアの専用チャンネルにも加わり、情報共有と意思疎通を密にできるようにしています。緊急事態にも即座に対応しています。

――味の素株式会社として、なぜ、全社的リスクマネジメントのパートナーにコントロール・リスクス社を選ばれたのでしょうか?

見里:今回、リスクマネジメント体制の再構築という言葉を使いましたが、それは過去にうまくいかなかった経験があるからです。経営リスク委員会を立ち上げ、改めて全社的リスクマネジメントに挑むなら、どうしても専門的な知見でのサポートが不可欠でした。コントロール・リスクス社は、以前に危機管理の範疇である海外事業の撤退で、非常に尽力をいただき、緻密に計画を立て着実に実現させていました。経営層からの信頼も厚く、全社的リスクマネジメントについて他社よりも将来の発展を踏まえた包括的な提案をいただき、今回もご協力をお願いしました。

竹田:評価してくださり、ありがとうございます。リスクインテリジェンスによるタイムリーな情報収集から危機対応まで、一貫して責任を担っているのが経営リスク委員会と事務局で、それが御社の全社的リスクマネジメントの特徴です。平時から有事まで、つまりリスク管理から危機対応までシームレスな活動が我々の強みです。また私は、味の素株式会社と一体で動きつつも、外部の目で気づくことを率直にお伝えすることも心掛けています。

岡安:味の素株式会社としては、全社的リスクマネジメントについてまだ道半ばだと思っています。たとえば、部門間の連携です。サイバーセキュリティでは当初、専門性が高いためにIT部門との連携は形ばかりでした。そこでアドバイスをいただき、サポートに努め、互いに協力できるようになってきました。こうやって1つ1つの課題を確実に解決し、全社リスクマネジメントを強化しています。めまぐるしく変化する時代であっても、マテリアリティを中心にリスクと機会を踏まえ、企業として成長していきたいと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。

――本日はありがとうございました。