講演録

-

トラベルリスクマネジメントの国際規格を解説

組織向けの渡航リスク管理の指針となる「ISO31030:2021トラベルリスクマネジメント」が2021年9月に発行された。リスク対策.comでは、同規格の作成にあたって医療・セキュリティの面から専門的な知識を提供したインターナショナルSOSセキュリティディレクターの黒木康正氏を講師に招き、セミナーを開催した。以下、講演内容を抜粋して、紹介する。

2022/07/08

-

元ニューヨーク市緊急事態管理局副長官が語る危機管理担当者の役割

危機管理担当者の役割とは何か。5月25日に開催した危機管理カンファレンスでは、元ニューヨーク市緊急事態管理局副長官で、現NYU Langone Health社エマージェンシーマネジメント・レジリエンス担当シニアディレクターのケリーマッキニー氏が講演した。2001年の同時多発テロ、そして世界最悪の感染状況とも言われたCovid-19への対応を通じて何を学んだことは何か。危機管理担当者はいかなる心構えで、危機発生時に何をすべきか。講演内容を紹介する。

2022/06/12

-

BCMコンサルタントが実務担当者になって分かったこと

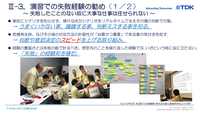

BCMコンサルティング会社から転職し、2019年からTDK株式会社(以下、TDK)のBCMプロジェクトリーダーとなった古本勉氏は、現場でのBCMを強力に進めているという。意識しているのは「中・長期的視点」、「ナレッジの可視化」、「実効性を高める」、「トップメッセージ」。実務担当者になり、企業として現実から目をそらさずBCMに対峙。組織的対応力を向上させ、弱点を逆手にとったアプローチを目指している。4月12日に開催したリスク対策.PRO会員向け実務者勉強会「危機管理塾」における講演内容をまとめた。

2022/05/28

-

企業が押さえておくべきワクチン接種の注意点【職域接種編】

新型コロナウイルスワクチンの職域接種が本格的にはじまりました。動きは今後一層加速する見通しですが、職域単位の接種は医療従事者や会場を企業が自ら確保しなければならず、負担はけっして小さくありません。実際のワクチン接種に携わる現役医師で危機管理に詳しい秋冨慎司氏に、職域接種の注意点を聞きました。

2021/06/23

-

改善につながる検証ーAfter Action Reviewーの方法

災害や事故、あるいは今回の感染症などへの対応を改善していくためには、検証という作業が不可欠になります。自分たちの対応を振り返り、同じ過ちを繰り返さないようにするためのものです。米陸軍や自衛隊では、日常的な訓練においても、「検証」が重視されているといいます。第37代東部方面総監・元陸将で、現在アジアパシフィックイニシアティブ財団上席研究員の磯部晃一氏に軍隊における検証の方法を伺いました。

2020/11/20

-

部下と信頼関係が結べるか、あるいは部下から撃たれるか?

コロナ禍で社会の状況が日々変わる中、ビジネスリーダーは、いかに困難な状況を乗り越え、成果を挙げていくことができるのでしょうか。危機時代におけるリーダーに求められる能力について、リーダー育成コンサルタント会社のマッキニーロジャーズ・ジャパン代表取締役の岩本仁氏に伺いました。

2020/11/18

-

リーマン・ショックや3.11から見たコロナの日本企業への影響

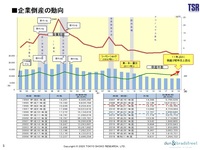

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によってもたらされる新たな日常「ニューノーマル」へ向けた働き方のシフトが加速してる。こうした動きに対し、企業は今後、どのように危機管理やBCPを見直していけばいいのか。リスク対策.comでは6月2日、「コロナ後のニューノーマルにおけるBCP」をテーマにウェビナーを開催し、株式会社東京商工リサーチ 情報本部情報部 部長 松永伸也氏が講演した。東京商工リサーチ 情報本部情報部部長の松永伸也氏が講演した。2回に分けて、本ウェビナーの講演内容を紹介する。

2020/06/25

-

ニューノーマルの動きと、BCP見直しのポイント

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によってもたらされる新たな日常「ニューノーマル」へ向けた働き方のシフトが加速してる。一方で、日本の産業の底辺を支える中小企業の多くが、経営困難に直面し、大企業との経営格差はこれまで以上に広がりつつある。新しい働き方や商習慣・業務態勢による「ニューノーマル」の流れと、サプライチェーンの大半を占める中小企業のギャップを鑑み、企業は今度、どのように危機管理やBCPを見直していけばいいのか。今後予想される流れと、企業が見直すべきBCPのポイントについて議論する。

2020/06/22

-

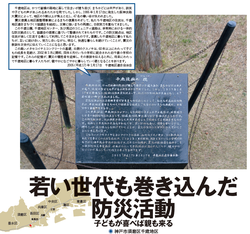

身を守る意識付け、帰宅判断基準作りも

リスク対策.comは11日、東京都千代田区の明治薬科大学剛堂会館ビルで第6回危機管理塾を開催。ヤマハ株式会社総務部総務・渉外グループ主事の松島一博氏が「『点呼、安否確認、帰宅判断』の全社員への意識付け」をテーマに講演した。

2019/06/21

-

災害以外もあらゆる危機情報管理・対応

リスク対策.comは9日、東京都千代田区の明治薬科大学剛堂会館ビルで第4回危機管理塾を開催。ローソンでコンプライアンス・リスク統括室長を務める吉田浩一氏が同社のリスク管理について講演した。

2019/04/19

-

福島第二原発の危機対応から学べるもの

2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った

2019/04/03

-

福島第二原発の危機対応から学べるもの

2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った

2019/03/27

-

福島第二原発の危機対応から学べるもの

2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った

2019/03/19

-

災害対応にはゴールと施策明確な戦略を

リスク対策.comは12日、東京都千代田区の明治薬科大学剛堂会館ビルで第3回危機管理塾を開催。システム開発などを手がけるクレオの内部統制室リスクマネジメントグループマネージャーの永井勝氏が「BCP(事業継続計画)は本当に回せるのか!? Bousai Continuity Planでいいじゃないか」をテーマに講演した。

2019/03/14

-

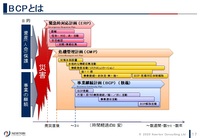

BCPは有効に機能するか〜定着のポイントとメリット~

2006年から国際標準化機構(ISO)でBCP(事業継続計画)に関する規格の策定が始まり、私もその委員を務めています。その関係でBCP導入企業がどのくらいBCPを定着させているのか、非常に関心があります。現実には、BCPの定着に悩んでいる企業が少なくないようです。

2019/03/13

-

福島第二原発の危機対応から学べるもの

2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った

2019/03/13

-

次なる広域複合災害に向けた3.11の教訓とは

当社は大正元年(1912年)4月の創業、今年で108年目を迎える魚肉練製品製造販売業を行う会社です。商品は現在42品目ほどを製造販売しており、宮城名産の笹蒲鉾をはじめ、揚げ蒲鉾、手作り商品も作っています。工場拠点はすべて宮城県石巻市にあり、この工場すべてが被災するというかたちになりました。

2019/03/12

-

東日本大震災で実践できたBCP〜被災しても継続できる体制作り〜

当社の創業は昭和32年(1957年)、法人化が63年(1988年)。エンジンオイルなどを集めてきて、再生重油に加工処理して販売しています。そのほか、特殊なものでは、酸やアルカリを集めてきてブレンドし、セメント工場で使える加工用水にリサイクルしています。

2019/03/11

-

熊本地震での対応~社員を守れずして、真の復興はない~

2016年の熊本地震では、震度7の地震が2回ありました。50人の命を奪い、前震と本震の2回の揺れで建物はかなり壊れました。震度5以上の揺れは20回以上、車中泊も含めて20万人以上の方が避難しました。

2019/03/08

-

熊本地震から早期災害復旧のポイント

弊社は富士フイルムの100%出資の生産子会社として、2005年4月、熊本県菊陽町に設立されました。社員が当時で300名程、平均年齢32歳という若い会社です。主力製品である液晶用タックフィルムは、世界の総需要の約40%を私どもの工場で生産しています。

2019/03/07

-

獺祭のブランド守り抜く、西日本豪雨での対応

私どもが作る「獺祭」というお酒は、全て「山田錦」を使い、全て純米大吟醸、それを年間通して醸造することが特徴です。年間通して新鮮なものを作れますし、稼働率も非常によくなります。

2019/03/06

-

福島第二原発の危機対応から学べるもの

2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った

2019/03/06

-

被災しても成長する企業に学ぶ

東京都中小企業振興公社は1月24日、「被災しても成長する企業に学ぶ〜強い企業の秘訣と組織を活性化させるBCPの構築方法〜」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した(企画:リスク対策.com)。

2019/03/05

-

「災」の1年、識者が教訓を語る

当サイト「リスク対策.com」は12日、「2018リスク総括セミナー」を東京都千代田区の全国町村会館で開催した。大阪北部地震や北海道胆振東部地震、平成30年7月豪雨のほか、相次ぐ台風など災害が続発。有識者がこの1年を振り返った。

2018/12/14

-

東京都、一斉帰宅抑制へ企業認定制度紹介

リスク対策.comは23日、「新・帰宅困難者対策 本当に社員の帰宅を抑制できますか!?」と題した講演会を東京都千代田区の全国町村会館で開催。東京都総務局総合防災部防災管理課統括課長代理である澤田徹氏が「帰宅困難者対策の東京都の取り組み」と題し、新たに始めた「東京都一斉帰宅抑制推進企業認定制度」などについて説明した。

2018/10/29

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)