2012/05/25

誌面情報 vol31

停電は BCP の主要項目

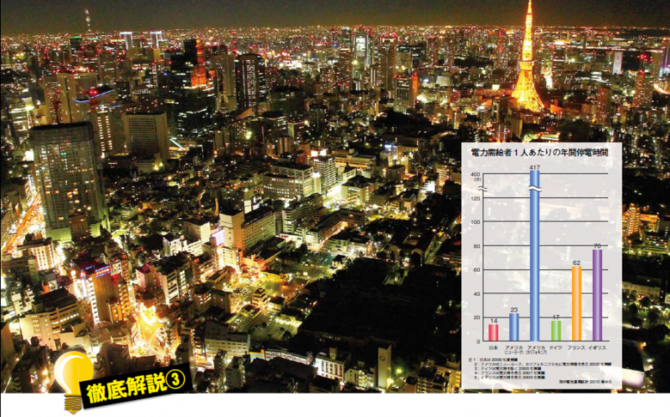

原発がすべて止まったとはいえ電力が日本ほど安定的に供給されている国は少ない。欧米企業にとって、停 電は BCP (事業継続計画) の主要な対象リスクの1つだ。 金融機関やデータセンターなど、 および M&E IT (空調及び電気設備関係)を中心としてグローバルにコンサルティングを展開する PTS コンサルティングに欧 米企業における停電対策の取り組みを聞いた。

同社シニアエレクトリカルエンジニアのフラン ク・ドイル氏は、かつて 15 年ほどボストン市で、 国際金融系企業の BCP 構築・運用にも携わってき た経歴を持つ。 ドイル氏によると、ニューヨーク市では、2001 年9月の同時多発テロや、2003 年の北米大停電などの影響を受けたこともあり、特に IT や金融など 大企業を中心に、BCP の見直しと改善が進められ ており、停電対策についても、主要なリスクの1つ として、対策が進められているという。

ドイル氏によると、欧米の大企業の場合、一般的 に、組織内に①コーポレート・セキュリティ(安全)、② IT、③コーポレート・リアルエステートサービ ス (不動産) という3つのチームがあり、 この3チー ムが中心となって BCP を運用している。ドイル氏 はかつて、コーポレート・リアルエステート・チー ムのメンバーとして BCP に関わってきた。

このチーム体制は、組織横断的なもので、営業や 販売、総務など各部門の中にも、各チームの連絡ス タッフが配属されていて、いつでも連携が取り合え るようになっている。

3チームは、年間を通じてミーティングを持ち、 どのように事故やトラブルからの影響を回避する か、さまざまな事象について話し合い、いざ実際に 事故などが発生した際には、ネットワークオペレー ションセンター(通称 NOC)に各チームからの情 報がすべて集約され、リアルタイムで情報共有をし ながら事業継続に向けた検討が行える仕組みになっているとする。

こうした企業では、停電時でも止めることのでき ないシステムや機器が「ミッション クリティカル」 ・ として明確に定められており、UPS(無停電電源装 置)や非常用電源で確実に電源が賄えるようになっ ている。NOC はその代表的な1つだ。

「危機は、時間との勝負です。時間ない中でどれだけ円滑にコミュニケーションをとることができる かが、成功への鍵になります。そのためには、事前 にプランニングおよび、エスカレーションの手順 (Chain of command)を確定する必要があります。 停電対策に限らず、あらゆる事象に対して、NOC は最も重要な要素になるのです」 (ドイル氏) 。

こうした情報共有に加え、各チームでは、「人」と「重要施設や機器」の2つの側面から具体的な事 業継続に向けた対策を考えていく。

「人」については、従業員の健康状態や勤務体制 などについて。「重要施設や機器」については、被 害状況の把握や代替施設・機器への移行などについ てだ。

事故などが起きた際の通常の対応についてドイル 氏は次のように説明する。 「事故などの発生時には、コーポレート・セキュリティ・チームは、消防署や警察と連絡を取り合い 安全性についての情報の収集と状況把握を行いま す。 チームは、 IT システムや通信への影響について、 そしてリアルエステートサービス・チームでは、電 力会社などと連絡を取り合い、施設への影響や、仮 にそこが使えなくなった場合の移転候補地などにつ いての検討を行います」 。

■短期と長期の2パターンから対策

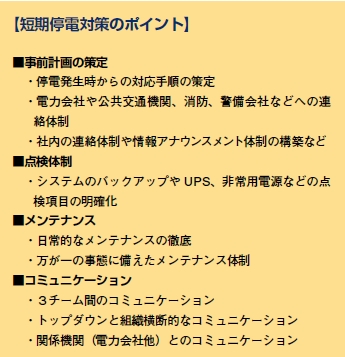

ドイル氏によると、通常、停電対策は、数分ある いは数十分、または復旧の目途がはっきりしている 「短期間」のパターンと、いつ復旧するか分からな いような「長期間」のパターンの2通りの計画に分 けられるという。

短期間の場合は、停電がどのくらい続くのかと いった電力会社への確認や、IT 機器、UPS、非常 用電源などの稼働状況の確認、復旧見通しの社内へ の広報などが対策のポイントになる。 「各チームから状況が報告され、それを受けてシ ニアマネジメントによる判断が下されます。コーポ レート・リアルエステート・チームでは、すぐに電 力会社へ連絡をして、何が原因で、どのくらい停電 が続くのかを確認します。 その作業と同時に、 各チー ムへも状況を連絡し、技術要員がすべての主要機器の UPS や、自動バックアップシステムなどの稼働 状況を点検します。電力会社から復旧の目途の連絡 が入った段階で、再び各チームに対して連絡して緊 急手順には入らなくてよいことなどを確認します。 停電期間中は定期的に社内放送を行い情報を共有し ます」 (ドイル氏) 。

■長期での対策は代替も視野に

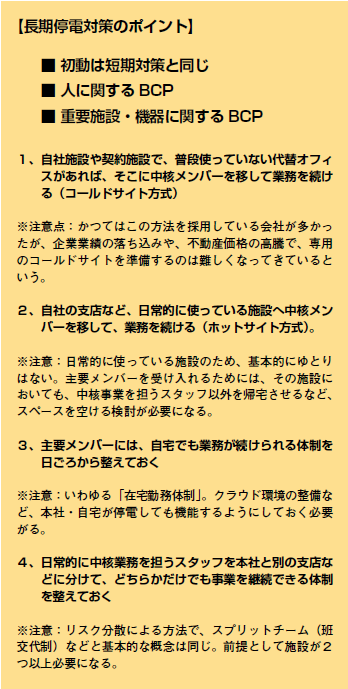

電力の復旧がいつになるか見通しがつかないような長期の停電に対しても、初動は「短期停電」と基 本的に変わりはない。しかし、長期化すると分かっ た段階で、 「人」に関する BCP と、重要施設・機器 に対する BCP の両面から検討を開始することにな るという。

「それぞれいくつもの異なるシナリオが考えられ ますが、例えばビルの電力が何日間も 100%自家発 電装置によってバックアップされているならば、通 常業務を続けながら様子を見るということになるで しょうし、多くのビルでは、それほどの自家発電設 備の容量もないでしょうから、場所を変えるなどの 検討をすることになります」 (ドイル氏) 。

人に関する BCP の視点としては、まず職場環境として、従業員が働けるのか、健康への影響などを 確認する。

「エアコンなどがない状況で、それ以上働けないとなれば、事業継続の根幹にかかわるクリティカル グループ以外は、家に帰してしまうという判断もあ ります」 (同) 。

一方で事業継続の上で中核を担うスタッフについ ては、どこで働くか検討をする。この際、事前にプ ランニングされたことに対して検討をすると同時 に、重要施設・機器について BCP の観点も加え、 具体的な代替オフィスなどの検討を進めるという。 本社施設だけではなく、データセンターなどの対 策も必要だ。 1つのデータセンターに依存していて、 そのデータセンターが停電で機能しなくなったら本 社施設が停電していなくても多くの業務に支障が出 る。

ドイル氏は、基本的に1つのデータセンターに依存しきることは避けるべきだとする。また、今後は、事業継続の体制が整っているクラウドを活用してい く動きも普及してくると見る。

■キーワードは seamless invocation

短期・長期停電対策、データセンター対策とも、有効に機能させるには、訓練が不可欠とドイル氏は 強調する。

「停電だけでなく、ネットワークの切断や、施設が使えなくなった場合など、年間を通じてさまざま なシミュレーションを実施し、計画の実効性を高めていくことが重要です。実際に場所を移してオペ レーションをしてみるようなことも大切でしょう」 (同) 。

ドイル氏は、キーワードとして seamless invocation という言葉を挙げる。直訳すれば、継ぎ目の ない(seamless)発動(invocation) 。この意味は、 どんな代替サイトを立ち上げるにせよ、訓練や事前 準備によって、24 時間、365 日いつでも、人 設備 ・ ・ 機器が即座に使える体制を整えられるようにしてお かなくてはいけないという意味だとする。

■建物の選定からの停電対策

もう1つ、停電対策の重要なポイントとして、 PTS コンサルティングでコンピューターシステム など基幹業務に関わる設備のコンサルティングを担 当する安齊信次氏は、土地選定や建物を選定する際 から停電対策は始まっていることを指摘する。

「建物に何系統の変電所から電力が入っているか、 自家発電設備が備えられているか、どのくらいの電量を賄えるのか、別途自社で自家発電施設を設置す ることができるのかなど、 先に確認しておかないと、 後から対策をするとなると莫大な費用がかかること があります。日本の場合、どの建物でも、ある程度、電力は安定的に供給されることが期待できるでしょ うが、海外では、都市によって、 あるいは施設によってまったく対策が異なるため、選定時にしっかりと調査をすることが望まれます」 (安齊氏) 。

誌面情報 vol31の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方