大正6年の高潮災害――10月の気象災害――

東京湾を中心に大被害をもたらした記録的台風

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

2025/10/27

気象予報の観点から見た防災のポイント

永澤 義嗣

1952年札幌市生まれ。1975年気象大学校卒業。網走地方気象台を皮切りに、札幌管区気象台、気象庁予報部、気象研究所などで勤務。気象庁予報第一班長、札幌管区気象台予報課長、気象庁防災気象官、気象庁主任予報官、旭川地方気象台長、高松地方気象台長などを歴任。2012年気象庁を定年退職。気象予報士(登録番号第296号)。著書に「気象予報と防災―予報官の道」(中公新書2018年)など多数。

東京の気象資料を見ていて、気になるデータがある。海面気圧の最低記録(952.7ヘクトパスカル)が、1917(大正6)年10月1日に記録されているのである。100年以上も破られていないこの記録を生んだ気象じょう乱は、関東地方を襲った台風であった。このときの台風は、東京湾沿岸に甚大な高潮災害をもたらし、「東京湾台風」とも呼ばれた。ラジオ放送が開始されたのが1925(大正14)年だから、放送というメディアがまだ存在しない時代、第一次世界大戦(1914~1918)のさなかに発生したこの気象災害について、少ない資料を駆使しながら、現代にも通用する知見と教訓を探り出してみたい。

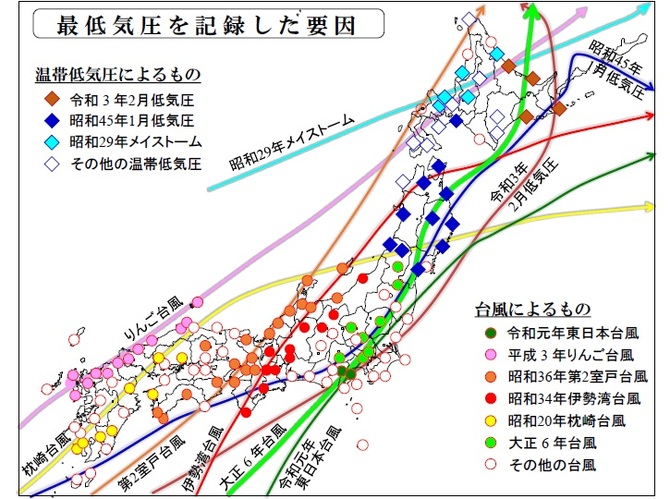

わが国で、気圧の低い記録は、強い台風に伴って観測されることが多い。図1は、各地点における最低気圧の極値(歴代1位の値)を記録した要因と、じょう乱中心の経路を示したものである。小円形の記号は、最低気圧の極値が台風によって記録された地点を示している。関東から西の各地は、例外なくすべての地点で、台風によって最低気圧の極値が記録されていることが分かる。図では省略したが、南西諸島でもすべての地点で、台風によって最低気圧の極値が記録されている。

大正6年の台風については黄緑色で示している。この台風によって観測された最低気圧がその地点の極値になっているのは、東京のほか、横浜、甲府、熊谷、前橋、宇都宮、福島、山形の計8地点にのぼる。図1に記入されている地点の中には、大正6年当時はまだ開設されていなかった観測所も少なくない。それにもかかわらず、108年を経た現在でも、8つもの地点において最低気圧の極値であり続けている事実は、この台風の強さを物語る。

このほか、名古屋など1959(昭和34)年9月の伊勢湾台風によって最低気圧の極値を観測した地点は赤で塗りつぶした小円で示されており、台風中心の経路に沿って分布している。四国・近畿・北陸地方では、1961(昭和36)年9月の第二室戸台風によって最低気圧の極値を記録している地点が多く、それらは橙色の小円で示される。鹿児島、宮崎、大分、広島などは、終戦直後に来襲した1945(昭和20)年9月の枕崎台風によって最低気圧の極値がもたらされ、それらは黄色の小円で示される。九州北西部から山陰地方にかけては、1991(平成3)年9月のいわゆる「りんご台風」が要因になっており、ピンク色の小円で示されている。

記憶に新しいところでは、図1に濃緑色で示した2019(令和元)年10月の東日本台風が東日本一帯に大きな被害をもたらしたが、伊豆半島から関東南部にかけて、大正6年の台風と経路がほぼ一致し、静岡県の網代(あじろ=熱海市)と三島(三島市)で最低気圧の極値が塗り替えられた。

これらに対し、北日本では、発達した温帯低気圧によって最低気圧の極値を記録している地点が多く、それらは図1において、ダイヤモンド形(◇)の記号で示される。本連載の2020年1月「低気圧の猛威」で解説した「昭和45年1月低気圧」は紺色で、2020年5月「メイストーム」で解説した1954(昭和29)年5月のメイストームは空色で、2023年2月「冬の高潮」で解説した2021(令和3)年2月の低気圧は褐色で表示した。なお、図1は、本連載の2020年1月「低気圧の猛威」に掲載した図をアップデートし、かつ修正を加えたものである。

気象予報の観点から見た防災のポイントの他の記事

おすすめ記事

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/20

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方