2025/10/20

危機管理の伴走者たち

トップインタビュー

応用地質代表取締役社長 天野洋文氏

-Profile-

【あまの・ひろふみ】

1966年1月生まれ、岐阜県出身。90年東海大学卒業後、玉野総合コンサルタント(現・日本工営都市空間)入社。創業者のもとで経営を学び、2003年ケー・シー・エス入社、05年同社代表取締役社長を経て、17年応用地質常務執行役員情報技術企画室長、22年専務執行役員情報企画本部長、23年代表取締役社長。

地盤調査最大手の応用地質(東京都千代田区)は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大する。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、対象地点の災害リスクや被害様相をシミュレーションして3次元で可視化。防災・BCPのあらゆる領域・フェーズに活用可能な情報として提供する。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞いた。

――「応用地質」はまさに名は体を表す会社名ですが、どのような思いが込められているのでしょうか?

当社は北海道大学助手の深田淳夫、陶山國男が1957年に応用地質調査事務所を設立したのが始まりです。地質学と土木工学の境界領域を開拓し、地質工学という新たな事業分野を創造しようというのが当初の思いでした。

社名の「応用」には、社会の発展のために地質学を応用する、自分たちはその応用のプロフェッショナルである、そんな誇りが込められています。

戦後の復興期でしたから、大規模なインフラが次々と建設された時代。地質調査の需要も大きく伸びていきましたが、設立から10年後、当社の方向を決定づける出来事が起きました。それが64年の新潟地震です。液状化が顕著な災害でした。

このとき当社は、自主的な災害調査団を被災地に初めて派遣。それが、災害のメカニズムや被害の実態を企業として探究し続けるきっかけとなりました。災害大国ニッポンの地質調査会社として、自然災害を軽減するという立ち位置を明確にして自分たちの技術を生かすべきである、と。以降、防災・減災を究極の使命とする考え方をはっきり自覚し、当社のDNAとして受け継がれています。

出展:応用地質

――現在は国が国土強靭化政策を推し進め、インフラ整備は防災・減災に直結するという認識が社会に浸透してきています。建設コンサルタントとして、ずっとその領域を担ってきた、と。

災害が常に意識される社会になったと思います。地震も風水害も、地盤が動いて被害が出る、そしてインフラ整備は地盤に働きかける仕事です。地質リスクは切っても切り離せない。防災・減災にとって、地質リスクマネジメントは極めて重要な領域だと認識しています。

建設コンサルタントの仕事は通常、土木インフラの計画・設計がメーン。これに対し当社は、安全で良質なインフラ整備の前提条件となる地質を調査し、リスクを明らかにするのが仕事です。その点で、少し異色の存在だと思っています。

逆に、関わる領域は道路から河川、砂防、港湾、都市環境まで幅広い。時間軸も長く、それこそ計画・設計から施工、使用、修繕まで、あらゆるフェーズに関与します。リスクがわかって初めて、アプローチの方法も整理されるからです。

地盤下のリスクを白日の下に

――安全で良質な社会基盤整備には関係者のリスクコミュニケーションが不可欠。そのためには目に見えない地盤の状況を可視化し、あらゆる領域と時間軸で共有することが必要だ、と。DXがそれをかなりあと押ししそうです。

ボーリング調査のコアを提出して済むなら話は早いですが、それだけでは使えません。採取したコアから地盤下の状況を読み取り、沈下や液状化、地すべりなどのリスクを評価して、構造物を支える支持層としての信頼性を判定する。つまり、意思決定に使える知見として提供する。そこにポイントがあります。

当然、データの解析においても、可視化においても、DXを取り入れていかないと昨今のニーズに応えられない。昨今のニーズとは、端的にいうと「わかりやすさ」です。

インフラ整備は発注者、受注者をはじめさまざまな組織と人が関わります。立場の違う大勢の関係者が共通認識のもとで議論するには、誰もが理解できるわかりやすいリスク情報が欠かせません。それがひいては、迅速な合意、協力体制、成果物の品質につながります。その意味で我々は情報産業ともいえるわけです。

――3次元化やデジタルツインの技術により、目に見えないものをわかりやすく見せられるようになった。これまで蓄積してきた知見がより生かされるのではないですか?

我々が数多の調査によって蓄積してきた専門知見やノウハウが生かされる場面は、今後さらに増えていくと思います。例えば、国内の地震被害想定調査業務の80パーセントを当社が担当しているのも、その表れだと考えています。

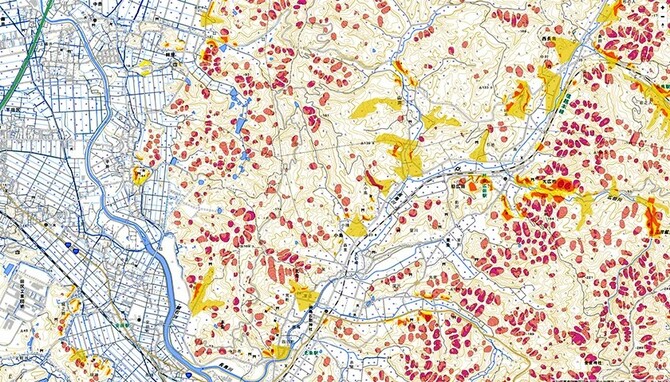

地震の揺れの大きさや伝わり方に地盤が大きく関係しているのは周知のとおりで、地震の規模と震源がわかり、地盤の構造がわかれば、ある場所がどう揺れるかがわかる。我々が持っているボーリング調査データを使い、例えば南海トラフ地震である場所がどう揺れるかを推定して、仮想空間上で見せることも可能なわけです。

地震に限らず、豪雨や台風においてもどこで何が起きるかは重要なテーマであり、自然現象はコントロールできませんが、ある場所で何が起きるかはシミュレーションによってある程度見せられる時代になっています。

出展:応用地質

一定以上の外力が働いたとき山がどこでどう崩れるか、川がどこでどう氾濫するか、過去の調査と解析から得られた知見に現在の探査技術やセンシング技術で得られるリアルタイムのデータを組み合わせ、そこにDXを入れて災害の様相を仮想空間で表現する。これをリスク情報として提示、共有していくことは、これからの防災・減災に不可欠です。

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/13

-

-

-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/01/05

-

年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する

サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。

2026/01/04

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方