2020/06/08

2020年6月号 コロナ対応

大林厚臣氏

コロナ禍を経て、企業のビジネス展開は新たな環境への適応を迫られている。「ニューノーマル」の時代を生き抜く各社にとって、これからの危機に対応しながら成長していくために備えるべき指針はあるのか。慶應義塾大学大学院経営管理研究科の大林厚臣教授に、ニューノーマル時代のビジネスチャンスとリスクを聞いた。(※本文の内容は5月18日取材時点の情報にもとづいています)

https://www.risktaisaku.com/category/BCP-LReaders-vol3/

新たな社会ニーズ 新サービスを支えるICT

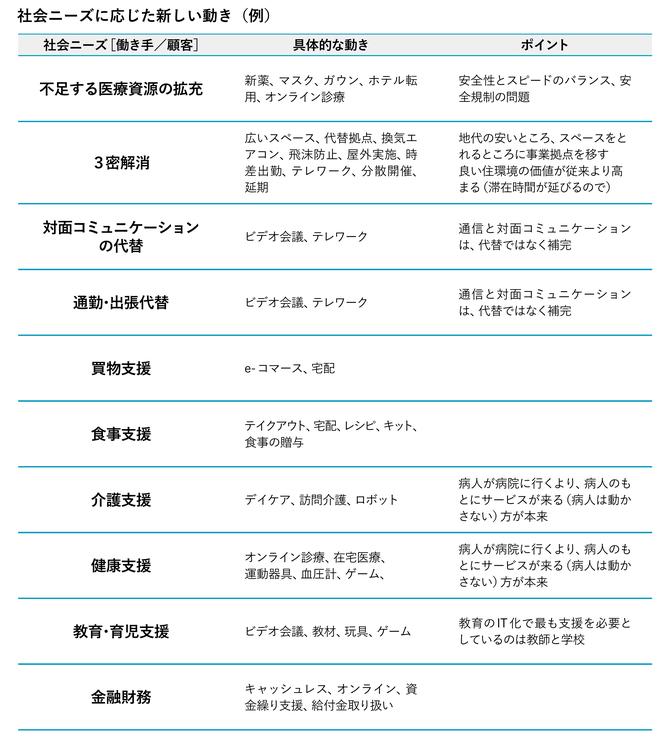

いま拡大している動きをビジネス視点で整理してみると、企業内のオペレーション(=働く人)と製品・サービスへのニーズ(=顧客)の両面で、メリットが共通する部分がとても多いことに気付きます。

たとえば3密の状態は、働く人も、顧客も、避けたいと思っています。結果、企業は対面型のビジネスをさまざまな方法で非対面に変え、さらに、地代が安いところ、あるいは広いスペースがとれるところに事業拠点を移し、働く人は家で仕事をする時間を長くして良い住環境に投じるお金を増やしていく。そうした社会ニーズを背景に、さまざまな動きが出てきているように思います。

その動きを支えているのが、ICTの積極的な活用です。対面コミュニケーションを補完するビデオ会議やテレワーク、データセンターなどの需要は今後も継続する見込みで、そこで必要となる投資がニュービジネスになります。自治体、保健所、学校、病院などの公的セクターは数が多く類似業務が多い割にICT化が遅れているので、ビジネスとしては有望。ノウハウを持てば全国展開も可能かもしれません。

eコマースによる買い物をはじめ、ICTによる食事や介護、健康、教育、育児などの支援も求められています。従来なら家庭の外に頼っていた部分を家庭内でやるために、それを支援するビジネスも出てくる。顧客がサービスを受けに行くのではなく、顧客の元にサービスが来るわけです。

ICTの弱点は人間が介在せざるを得ない対人サービスですが、自動化や無人化、ロボット化が解決策になります。とくに医療や介護のような人手不足の業界では、危険な作業や身体的負担の多い仕事を人型ロボットが行うようになっていくかもしれません。

医療については今回、人員不足がまざまざと浮き彫りになりました。医療資源を手厚くするには、何より政策が必要ですが、効率化の方向としては、ICTを活用した個人の健康データのモニタリングや、オンライン診療の普及が求められます。病人は動かさないのが本来の医療の姿ですから、そのほうが社会ニーズに合致しているといえるでしょう。

https://risk-conference.net/

2020年6月号 コロナ対応の他の記事

- 「ニューノーマル」に向かう企業のビジネスリスク

- 不気味な長野・岐阜県境の群発地震糸魚川静岡構造線断層帯との関連は?

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方