2020/08/26

2020年8月号 豪雨対応

「きのこの こ~のこ げんきのこ♪」でおなじみのきのこ総合企業のホクト(長野県)は、昨年の台風19号水害で主要生産拠点が水没し長期の出荷停止を余儀なくされた。一昨年の西日本豪雨で酒造りが止まり独自ブランド消滅の危機も囁かれた旭酒造(山口県)。両者には、日頃の取り組みの中で強い組織をつくり上げてきた経緯があった。被災からいかに復旧したのか、そこから見えてきた共通点とは‥‥‥。

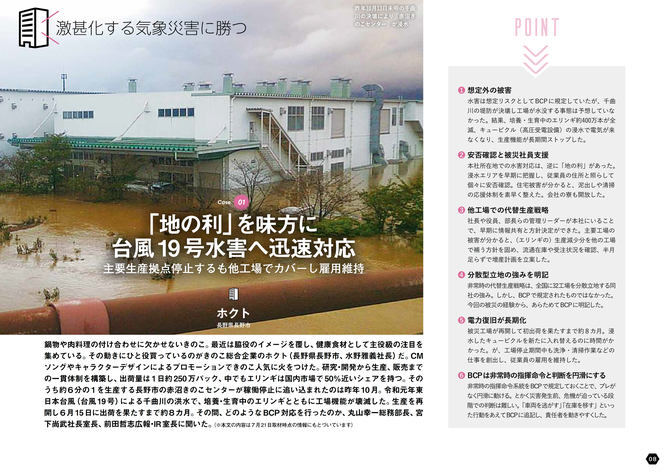

鍋物や肉料理の付け合わせに欠かせないきのこ。最近は脇役のイメージを覆し、健康食材として主役級の注目を集めている。その動きにひと役買っているのがきのこ総合企業のホクト(長野県長野市、水野雅義社長)だ。CMソングやキャラクターデザインによるプロモーションできのこ人気に火をつけた。研究・開発から生産、販売までの一貫体制を構築し、出荷量は1日約250万パック、中でもエリンギは国内市場で50%近いシェアを持つ。そのうち約6分の1を生産する長野市の赤沼きのこセンターが稼働停止に追い込まれたのは昨年10月。令和元年東日本台風(台風19号)による千曲川の洪水で、培養・生育中のエリンギとともに工場機能が壊滅した。生産を再開し6月15日に出荷を果たすまでは約8カ月がかかった。

日本酒好きの人なら「獺祭(だっさい)」というブランドを聞いたことがあるだろう。旭酒造(山口県岩国市、桜井一宏社長)が「山田錦」を酒米に造る純米大吟醸酒。精米歩合23%の最高水準まで磨かれた酒に魅了されるファンは多く、地方の酒蔵ながら海外にも展開、売上は大手メーカーに引けを取らない。その同社が平成30年7月豪雨(西日本豪雨)で被災したのは2年前の7月だ。酒造りに不可欠な排水処理設備が水没、停電の影響で発酵中の酒も温度コントロールを喪失し、製造・出荷の停止に追い込まれた。一時は「『獺祭』はなくなるかもしれない」という風評も出たが、1カ月後には稼働を再開した。

両社の被災から復旧に至る過程を取材した。

※リスク対策.PRO会員は、専用ページからダウンロードできます。

2020年8月号 豪雨対応の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方