2017/10/31

オフィスの防災対策を見直せ!

企業の防災意識指標の1つに従業員の「家庭内備蓄」を

「くじ引き演習」など、独自のユニークなBCM(事業継続マネジメント)を展開する株式会社ディスコBCM推進チームリーダーの渋谷真弘氏は、「これからのディスコの指標の1つに、従業員が家庭内でどれだけ備蓄をしているかを取り入れていきたい」と話す。

従業員の防災意識が高まれば、自然と家庭内の備蓄にまで及ぶはずであり、それが翻って企業の事業継続力を向上させるという考えだ。家族を守れない人に組織を守ることはできない。ここで、家庭の備蓄について考えてみたい。

地震が発生した場合、家庭でもっとも重要なことはまず「家が倒壊しないこと」だ。阪神・淡路大震災では地震発生から2週間の間に被災地全体で約5500人が亡くなったが、神戸市の監察医が神戸市内で亡くなった犠牲者の死亡推定時刻を調査した結果、実に9割以上が、地震が発生してから5分〜15分の間で死亡したことが分かっている。すべて、家屋が倒壊したり家具の下敷きになることによる「圧死」によるものだ。備蓄の前に、家庭でもっとも大事な防災対策はまず「耐震補強」であることが分かる。しかしここでは、家屋の倒壊は免れたとして、在宅避難する場合の備蓄について考えたい。

東京都は2015年5月29日、「自然災害に備えた自宅での備蓄について〜都民の備蓄推進プロジェクトの展開〜」を発表した。それによると、家屋が倒壊するなどして避難所で生活する人は220万人とされ、そのほか約1000万人は在宅避難で数日間しのぐことが大前提となっている。このプロジェクトでは「ローリングストック」を推奨している。特別な備蓄品のみで備えるのではなく、可能な限り家庭内で日常使いするものを普段から少し多めに購入し、日常の中で消費しながら備蓄する考え方だ。

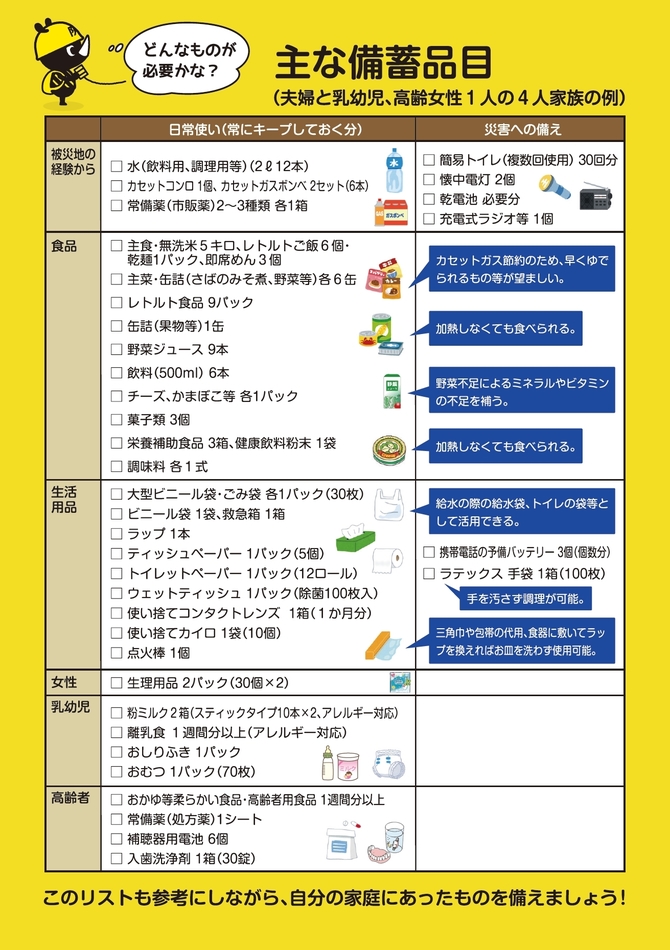

地震が発生し、家屋が倒壊しなかったとして最も生活に不自由するのはライフラインの途絶だ。現在の想定では、首都直下地震などでライフラインが被害を受けた場合、被災前の95%まで回復するためには電力7日間、通信14日間、上下水道30日間、都市ガスは60日間かかると算出されている。東京都がモデルケースとして挙げている家庭内の備蓄品は以下のようなものがある。

ただし、筆者として少ないと感じるのは簡易トイレの個数だ。マンションなどでは水を備蓄しておいて流せば、トイレの問題は解決できると考えている人がいるが、排管の被災状況によって水が流せない場合も多い。

一方、企業と違い、家庭であれば家族分の簡易トイレの保管場所を取ることは難しくない。トイレを我慢することは人体に深刻なダメージを与えるため、できれば1人1日8回分は用意してほしい。人間は寒くなると頻繁にトイレを使用する。例えば暖房が停止した屋内、吹きさらしの屋外であれば少なくとも3時間おきに尿意・便意が訪れる可能性がある。この傾向は昼夜関係なく、高齢者になるとこの数はさらに多くなる傾向にあるという。

東京都のモデルケースの場合、乳幼児はおむつでよいとして、大人3人が1日8回使用すると計算して、3日分で50回分を用意しておけば安心感は増す。単純計算すると72回だが、小便1回だけで簡易トイレを1つ使いきることはない。簡易トイレは水分に関して非常に効率良く吸収するので、小便だけであれば2〜3回は問題なく使える。現在は2台トイレがある家庭も珍しくないので、大便用と小便用を分ければさらに効率良く使用できるだろう。家族で、自分の家に合った災害時のトイレの使用法について話し合ってほしい。

停電が発生した時の冷蔵庫を使う技も紹介しよう。地震により停電が発生した場合、長期に渡る可能性がある。この時に、身の安全が確保できたら冷凍室にあるものを全て冷蔵室に入れ、ガムテープなどで一旦封じてしまう。冷凍された食材を冷蔵庫に入れ、さらに冷蔵庫内の気密性を上げることで、夏場であっても1〜2日は冷蔵庫内の冷気が保持される。初めの2日は備蓄食料でしのぎ、その後、冷蔵庫内の食料を消費するのだ。その時までには冷凍食料も調理がしやすくなっているだろう。

東京都では11月19日を「備蓄の日」に定めている。年に1度は、家庭でぜひとも備蓄について話し合い、見直してほしい。

オフィスの防災対策を見直せ!の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方