2025/06/09

トレンド

緊迫のカシミール

歴史的に争いが続く印パ

――カシミールのインド支配地域で発生したテロで、なぜインドはパキスタンを攻撃したのでしょうか。

インドのジャンムー・カシミール準州のパハルガムで起こり、26人が犠牲になった今回のテロは、「抵抗戦線(The Resistance Front)」と呼ばれる武装組織が犯行声明を出しました(後に関与を否認)。インドは、この犯行声明を出した組織とパキスタン軍や情報機関がつながっていると考えていて、パキスタン領内へ軍事攻撃を実施しました。ただし、インドが問題視しているのは今回のテロだけではなく、パキスタンが長年にわたり、インド国内で活動する反インドの武装勢力を支援してきたことにあります。

――過去にどのようなテロがあったのでしょうか。

特に深刻なケースとして、2019年にカシミールのインド支配地域でインドの治安部隊ら約40人が犠牲になるテロをパキスタン系のイスラム過激派組織が起こしています。このとき、インドはパキスタン領内を空爆しました。2016年には、同じくパキスタン系のイスラム武装勢力がインド側カシミールのインド陸軍基地を襲撃して18人を殺害すると、その後インドはパキスタン側カシミールに対して越境特殊作戦を行っています。過去80年近く、パキスタンがカシミールを含むインドの国内で、インド連邦政府に敵対する武装組織を支援し続けてきたのは公然の秘密です。1947年にインドとパキスタンが英国から独立した直後から争いは続いています。

状況が上向いていた中でのテロ発生

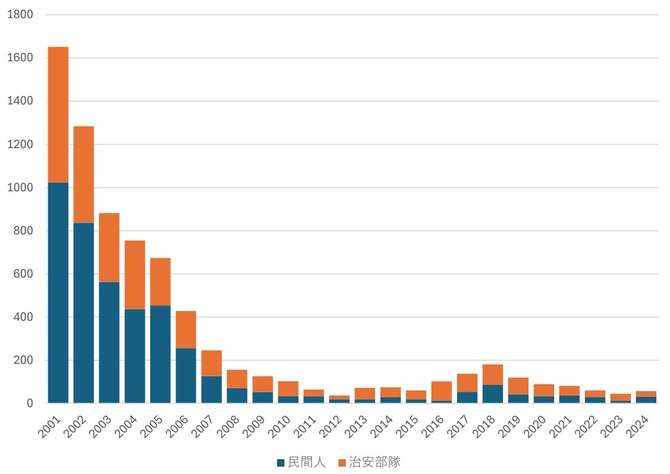

( South Asia Terrorism Portalのデータをもとに「リスク対策.com」が作成。協力:栗田真広氏)

――近年、両国の関係は悪化していたのでしょうか。

歴史的に見ると、1990年代から2000年代初頭ぐらいまでのほうが、状況は圧倒的に深刻でした。カシミールのインド支配地域でのテロ攻撃による死者は、年間で数千人を記録していました。それに比べるとここ数年は、死者数が2桁レベルに収まり、状況はかなりよくなってきていました。それでもテロ活動は続いていて、散発的に事件が起こっていました。今回の武力衝突の背景には、そうした長年のテロとパキスタンの武装勢力支援の歴史があります。

4月にパハルガムで特に深刻なテロが発生した理由も、パキスタン側に特別の事情や動機があったというよりは、継続してきたテロ活動の中で時折発生してきた深刻なテロがまた起きた、と考えるほうがより自然だと私は考えています。結果的に今回はインドとパキスタンの両国がミサイルを撃ち合うほど事態は深刻化しましたが、2016年、2019年と同様に一定のところで収まりました。

――なぜ、テロによる犠牲者が激減したのでしょうか。

いくつかの要因が考えられます。以前はアフガニスタンで戦闘経験があるテロリストがカシミールのインド側に入り込み、テロを実行していました。けれども近年は、特別な戦闘訓練を受けていない地元の人たちがテロ組織に入って犯行に及ぶものが主だと言われています。手段の面でも、爆弾を利用するような文字通りのテロ攻撃もありますが、石を投げる抗議運動レベルも増えてきました。

一方、インド側の治安部隊の対処能力の向上で、多数の民間人に被害が出るようなテロ活動を防いでいる面もあると考えます。

トレンドの他の記事

- 目指すゴールは防災デフォルトの社会

- ゲリラ雷雨の捕捉率9割 民間気象会社の実力

- ゲリラ豪雨を30分前に捕捉 万博会場で実証実験

- 緊迫のカシミール軍事衝突の背景と核リスク

- 常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方