2025/06/11

危機管理の伴走者たち

「保険」の枠を超え災害対応の高度化をけん引

トップインタビュー

[東京海上レジリエンス社長]

生田目雅史氏

-Profile-

【なまため・まさし】1964年東京都生まれ。88年東京大学法学部卒業、94年ハーバード大学経営学修士課程(MBA)修了。88年日本長期信用銀行入行、その後ドイツ証券、モルガンスタンレー証券、ビザ・ワールドワイド・ジャパン、ブラックロック・ジャパンなどで投資金融やフィンテックに携わる。2018年東京海上ホールディングス入社、執行役員デジタル戦略部長を経て、現在は同社専務執行役員グループCDOと東京海上日動火災保険専務執行役員を兼任。

東京海上レジリエンスは、東京海上グループが掲げる「防災・減災ソリューション」を担う事業会社。2023年11月、東京海上ホールディングスの100パーセント子会社として設立した。災害対応のあらゆるフェーズと原因に一気通貫の付加価値を提供するとし、サプライチェーンリスクの可視化や浸水発生状況の即時把握など、すでに複数のサービス提供を開始している。事業スタートの背景、アプローチの特徴や強み、目指すゴールイメージを聞いた。

――保険事業を主軸とする東京海上グループが、新会社を設立し、防災・減災ソリューション事業に乗り出したのはなぜですか?

東京海上グループは、ご指摘のように、国内外で広く保険事業を展開しています。何らかの不測の事態が起こった際、経済的損失を可能な限り補てんすることでお客様を守る。その機能を果たすことが我々の根源的な存在意義であり、これからも変わるものではありません。

ただ、経済社会の不確実性が増し、さまざまな新しいリスクが出現するなか、これまでとは違う考え方でアプローチしないといけない領域と状況が生まれてきました。我々がお客様に提供する付加価値も、従来の「保険」の枠にとどまらず、視野を広げて追求することが必要となっています。そうした見地に立ち、我々グループは新しいビジネスのデザインを長年研究してきました。

縦軸と横軸で考えると、縦軸においては保険事業を通じた付加価値の提供を引き続き深めていく。横軸においては、従来の「保険」の枠を超えた新たな付加価値の提供にチャレンジする。このようなグループの意思を背景に生まれたのが、東京海上レジリエンスです。

災害対応の高度化はまったなし

――その付加価値が防災・減災ソリューションだ、と。なぜいま災害対応の領域で付加価値の追求が求められているのですか?

個人的な思いで数点申し上げますと、1点目は自然災害の様相が急激に変化していること。例えば、山火事が世界的な規模でこれほど多くの人命や財産、経済に影響を与える状況になったのは近年です。災害は確かに地震や台風、火事など個別の事象ですが、それらが変化していることを見すえて対応しなければならなくなっています。

2点目は、山火事の例のとおり、自然災害は日本だけではなく、世界全体の普遍的な課題だということ。保険の枠を超えて提供する防災・減災ソリューションは、世界中のお客様のニーズに応えられる可能性を持つと考えています。

3点目は、自然災害がもたらすダメージが甚大化していること。例えば停電です。昭和の時代であれば、一晩くらいはろうそくや懐中電灯で耐え忍ぶことができたかもしれない。しかし、いまはそうはいきません。社会システムの高度化にともない、災害のダメージが大きくなっています。

4点目はその関連で、社会システムが高度化し生活が便利になっているがゆえに、避難を含め、被災時の生活が相対的に厳しくなっている。不便な生活に引き戻されたときの落差が大きいため、肉体的心理的ダメージがいままでとは比べ物になりません。そのような社会構造を認識しないといけない。

最後の5点目は、テクノロジーの発展です。いつの時代もそうですが、人類はテクノロジーをもって、人知を超えたリスクに対処してきました。いま申し上げてきた背景から、現代はより高度な災害対応が求められる時代です。さまざまなテクノロジーを応用することで、付加価値の高いソリューションにたどり着けると考えています。

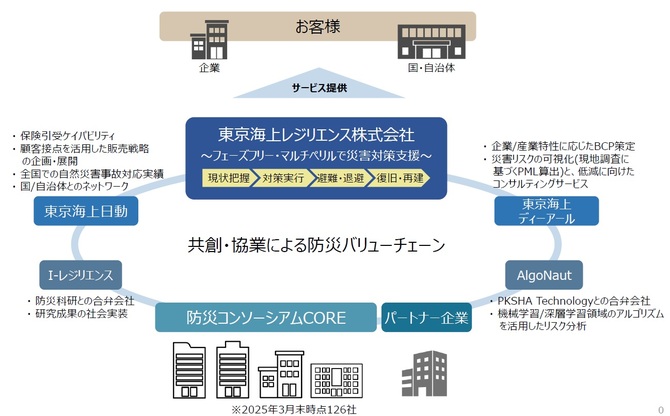

●東京海上グループおよび外部パートナーと連携した防災・減災ソリューション事業の全体像

――自然現象自体の変化、また経済社会構造の変化のなかで甚大性が高まった災害に向き合うには、対応能力を大幅に高めないといけない、そこにアプローチしていく、と。東京海上グループ傘下の事業会社として取り組む強みは何でしょうか?

冒頭で申し上げましたが、保険会社の根源的な存在意義はお客様を守ることです。インシデントの際、単に経済損失を補えばよいわけではなく、損失は可能な限り小さくしたほうがよいし、二度と再び被害が出ないようにしたほうがよい。そのためにあらゆることをするのは、お客様を守るという観点において、何ら違和感のあるものではありません。

特に災害対応の領域においては、そうした総合的な取り組みが命題となってきている。目線を上げてチャレンジしていこうというとき、当然、我々にはこれまでの取り組みで得た知見やデータ、ノウハウ、ネットワークなどの財産があり、お客様との接点があります。さまざまなパートナーとの連携が生まれてきやすいと思います。

- keyword

- 災害対応

- 防災

- 減災

- 防災・減災ソリューション

インタビューの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方