2025/06/13

事例から学ぶ

入居ビルの耐震性から考える初動対策

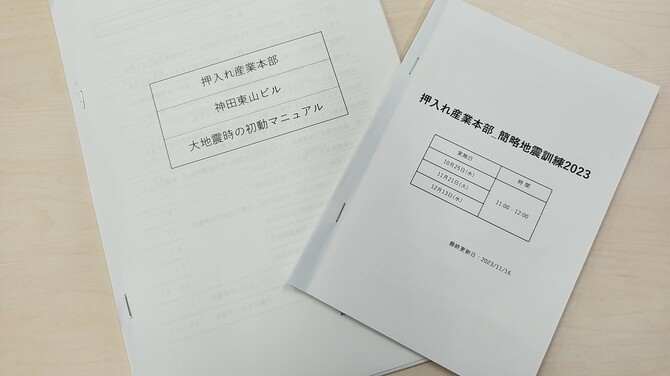

押入れ産業(東京都千代田区、森田浩史代表取締役社長)は、「大地震時の初動マニュアル」を完成させた。リスクの把握からスタートし、現実的かつ実践的な災害対策を模索。ビルの耐震性を踏まえて2つの避難パターンを盛り込んだ。防災備蓄品を整備し、各種訓練を実施。社内説明会を繰り返し開催し、防災意識の向上に取り組むなど着実な進展をみせている。

①建物の耐震性を踏まえた対策を立案

・建物の被害状況に応じて「退避場所へ移動」と「建物内にとどまる」、2つの避難パターンを用意。

②整理と管理までを考えた防災リュック選び

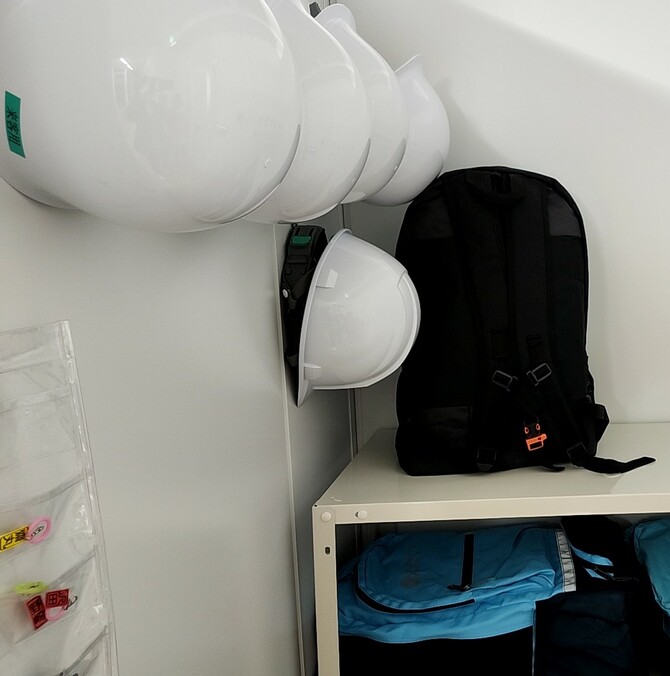

・色別のポーチで防災用品を整理でき、かつポーチ単位で消費期限や使用期限を管理できる防災リュックを選択。

③発災直後の帰宅希望者を想定した準備

・一斉帰宅抑制の重要性を説明するだけではなく、安全に帰宅できるように徒歩ルートの確認と同意書の提出を依頼。

初動マニュアル策定に着手

収納専用コンテナを利用して荷物を保管するトランクルーム事業を柱とする押入れ産業。約80社が加盟するフランチャイズ方式で、155店舗を全国各地に展開する。同社はコンテナを持たずに加盟店への運営システムの提供や店舗拡大を目指す、本部としての機能を果たしている。

押入れ産業がBCPの策定に取り組んだのは、2023年2月からだった。総務部係長の木戸博美氏は「災害リスクは年々高まっているため、BCPマニュアルの作成が急務でした。社長の強い意向で社内プロジェクト化されました」と話す。これまでにも社内で複数回、BCP策定の話は出ていたが、当時の担当者たちは日々の業務に追われ、手をつけられずにいたという。

従業員数は約30人。加盟店が被災した場合に社員が現地に応援に入ることはあっても、会社としての取り組みは、入居ビルの管理会社が主催する防災訓練に参加するくらいだった。

マニュアルを作成するための第一歩は、本部が入居するビルを取り巻く災害リスクの確認からだった。公開されているハザードマップなどを活用してリスク調査を開始。同社はJR神田駅近隣に位置するため津波や高潮のリスクはなく、周辺も含めて土砂災害が発生するような場所は存在しなかった。想定最大規模の降雨量で「10センチから50センチ未満の浸水リスクがありました。結果的に本部としての最大リスクは地震で、震度6強以上と明らかになりました」と木戸氏は話す。

そこで東京都が発表している首都直下地震の被害想定を手がかりに、対策に取りかかった。最大の課題は、同社の入居するビルが旧耐震基準で建設されていたこと。1981年以前に建てられ、耐震改修もなされていないために被害を受ける可能性がある。同様のケースは押入れ産業が位置する千代田区内だけでも少なくない。たとえば、同区が所管する延べ面積が1万平方メートル以下の特定緊急輸送道路沿いにある140の建築物のうち、震度6強で倒壊や崩壊する危険性が高いと評価されている建物は30%以上にも及ぶ。「ただし、コストを考えると、現段階での移転は現実的ではありません」と木戸氏は話す。

入居ビルの耐震性を考慮した「大地震時の初動マニュアル」は2023年11月に完成した。マニュアルではビルの耐震性を踏まえ、揺れがおさまった後の行動として「退避場所へ移動」と「建物内にとどまる」の2つのパターンを用意した。

いずれの場合にも共通するのは、揺れを感じたら頭部を守るために机の下に避難すること。揺れがおさまった後にヘルメットを装着すること。そして自衛消防組織の隊長が、初期消火班、救護班、情報収集班に指示を出し、各班が活動を開始することだ。

マニュアルの「退避場所への移動」部分では、徒歩10分圏内の千代田区が指定する帰宅困難者一次受入れ施設や都の指定施設をリストアップし地図入りで記載。千代田区の広域退避場所も同様の形式で表記した。その他の退避場所は住所とともに、会社からの徒歩時間を明示した。冒頭の画像はその一部になる。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方