2021/06/21

Joint Seminar減災2021 第1回シンポジウム

いくつもの地震が連動して大地震をもたらした

国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長の林春男氏と、関西大学社会安全センターセンター長の河田惠昭氏が代表を務める防災研究会「Joint Seminar減災」(事務局:兵庫県立大学環境人間学部教授 木村玲欧氏)の2021年第1回シンポジウムが4月30日に開催された。テーマは「東日本大震災から10年、地震学の進展と課題」で、東京大学大学院情報学環教授の酒井慎一氏が講演した。3回に分けて講演内容を紹介していく。第1回は、東北地方太平洋沖地震において何が誤算だったか。

本研究会は、防災科学技術研究所「首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト」および、セコム科学技術振興財団「幅広いステークホルダーの防災リテラシー向上を目指す「防災・減災教育ハブ」の構築」の成果・研究費の一部を利用して実施しました(双方とも担当者は木村玲欧)。厚く御礼申し上げます。

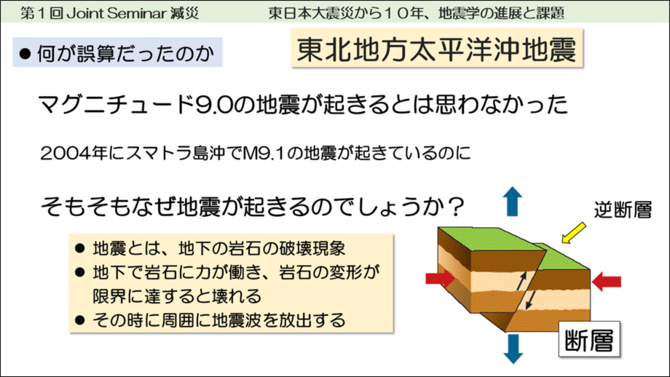

何が誤算だったのか

10年前の私は、マグニチュード9.0の地震が起きるとは思っていませんでした。その数年前にスマトラ沖でマグニチュード9.1の地震が起きましたし、世界的にも何回か起きているので、起きてもおかしくないのですが、そういう発想が全くありませんでした。今振り返ると、地震が発生する仕組みを何となく「分かった気になっていた」のが反省点だと思います。

皆さんご存じのとおり、地震とは地下の岩盤の破壊現象です(図表1)。地下に何がしかの力が働いて岩石が変形し、その変形に耐えられなくなって岩石が壊れるときに周辺に地震波を放出します。例えば図表2のように、寒天を横から押す実験行うと、すぱっと切れて断層ができます。

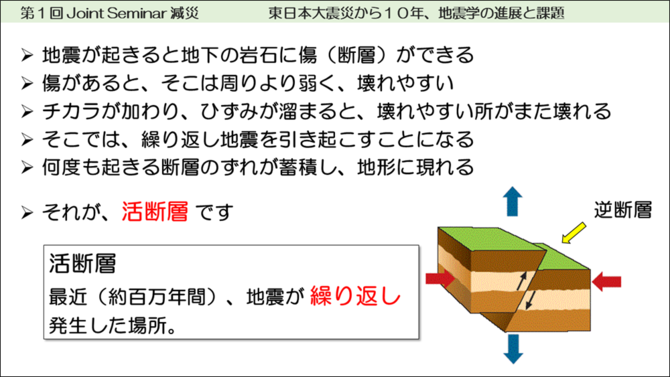

これは地震の発生を模式的に表現していて正しいのですが、本当にこれでいいのかというと、いろいろと課題があります。この実験では、最初から寒天に切れ目を入れておいて、そこをくっつけて押したため、すぱっと切れているのです。切れ目が無い場合は、必ずしもこのようにきれいに断層面ができません。では地下の場合はどうなっているかというと、何もないところでは、きれいにズレません。地下には活断層という切れ目があって、そこを境にして動きます。あらかじめ切れ目が存在するところに力が働くから、地震としてズレ動くのです。しかし、現実は、これほど単純ではありません。活断層の位置や形状は分かっているのか、断層の端はどうなっているのか、プレート境界はどこまで破壊が及ぶるのかということは、何となく分かっているけれども明確にはなっていません。地震はなぜ起こるのか、活断層とは何かといったときに、教科書には図表3のようなことしか書かれてなく、不確かな部分については説明が不十分です。

Joint Seminar減災2021 第1回シンポジウムの他の記事

- 余震とは何か東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(3)

- 地震の予知・予測は難しい東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(2)

- いくつもの地震が連動して大地震をもたらした東日本大震災から10年、地震学の進展と課題(1)

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方