2021/08/24

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!

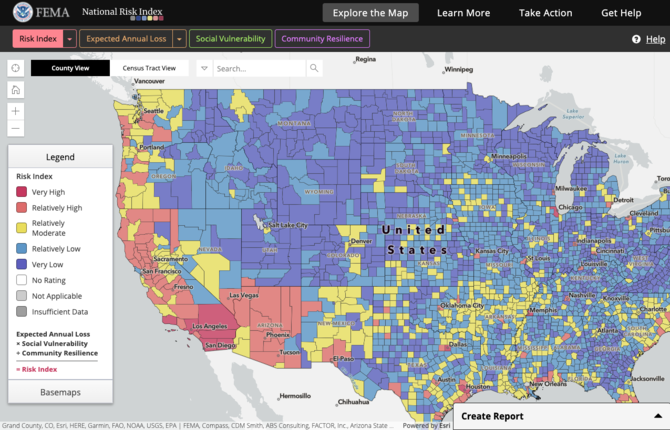

以上のデータを使って算出されたリスク指数は、図2のように地図上で色分けされて表示されている。図2は全ての自然現象を対象として計算されたリスク指数を表示した状態だが、画面左上にある「Risk Index」というボタンの右側にあるプルダウンメニューで、特定の自然現象に関するリスク指数を選択して表示することもできる。

また、同じく画面左上に並んでいるボタンをクリックすることで、各地域ごとの予想年間損失、社会の脆弱性、コミュニティーのレジリエンスを表示することもできる。予想年間損失についても、ボタンの右側にあるプルダウンメニューで特定の自然現象だけを選んで表示できる。

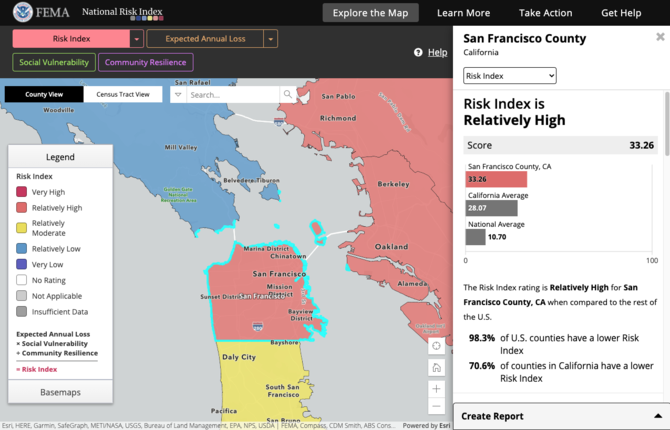

さらに、詳しく知りたい郡を地図上でクリックすると、その郡におけるデータがクローズアップして表示される。図3はカリフォルニア州サンフランシスコ郡のデータを表示させた例である。図では総合的なスコアのみが表示されているが、右側のウインドウの中で下の方にスクロールしていくと、自然現象ごとのスコアが表示されている。また右上にある「Risk Index」と書かれているプルダウンメニューをクリックして、予想年間損失、社会の脆弱性、コミュニティーのレジリエンスに切り替えることもできる。

なお、郡を選択した状態で右下の「Create Report」という部分をクリックすると、その郡におけるリスク指数、予想年間損失、社会の脆弱性、コミュニティーのレジリエンスに関する情報を全て含むレポートが作成される。また、複数の郡を選択して比較レポートを作ることもできる(最大20カ所)。

ちなみに、リスク指数の算出手法に関しては、411ページにわたる詳細な技術文書が公開されている(注3)。内容も情報量も全く筆者の手に負えない代物であるが、このような技術文書が公開されるのは、研究者の方々にとって有用なのではないかと思う。

FEMAとしては、地域コミュニティーにおける災害対策に役立ててもらうことを意図して、このようなデータを公開しているが(注4)、コミュニティーに限らずさまざまな活用方法が考えられる。

米国内に複数の事業所がある企業にとっては、各事業所における災害リスクを把握するのにも役立つし、米国内に多数のサプライヤーがある場合には、サプライチェーンのリスクアセスメントにも便利であろう。もしかしたら損害保険料の算出や不動産価格にも影響を与えるかもしれない(筆者の勝手な推測であり、根拠は全くない)。

せっかく税金を使ってこのようなアプリケーションが整備され(注5)、災害リスクに関する情報にアクセスしやすくなっているのであるから、地域コミュニティーや民間企業などがこれらをうまく活用して、今後起こり得る災害への備えが進められることを期待したい。

注1)社会の脆弱性についてはSocial Vulnerability Indexとして、次のURLで説明されている。

https://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0

またコミュニティーのレジリエンスについては、Baseline Resilience Indicators for Communities として、次のURLで説明されている。

https://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/bric

注2)「Winter weather」については次のように説明されている。

Winter Weather consists of winter storm events in which the main types of precipitation are snow, sleet, or freezing rain.

注3)技術文書は下記URLからダウンロードできる。

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_national-risk-index_technical-documentation.pdf

注4)下記URLの「How to Use the National Risk Index」という部分にそのような趣旨の記述がある。

https://www.fema.gov/flood-maps/products-tools/national-risk-index

注5)前述のサウスカロライナ大学の研究も政府からの助成を受けている。

海外のレジリエンス調査研究ナナメ読み!の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/01/27

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

-

最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

家電や自動車の電子制御に用いられるパワー半導体を製造する石川サンケン(石川県志賀町、田中豊代表取締役社長)。2024年元日の能登半島地震で半島内にある本社と3つの工場が最大震度6強の揺れに襲われた。多くの従業員が被災し、自宅が損傷を受けた従業員だけでも半数を超えた。BCPで『生産および供給の継続』を最優先に掲げていた同社は、従業員支援を最優先にした対応を開始したーー。

2026/01/23

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方