2012/10/22

防災・危機管理ニュース

密集市街地197地区の対策急務

地震などに伴い、同時多発的に火災が発生した場合、際限なく延焼して大規模な火災が発生したり、火災の影響で住民が地区外へ避難することが困難な密集市街地(地震時等に著しく危険な密集市街地)は全国に197地区あり、その面積は5745ha(東京ドーム約1228個分)に及ぶことがわかった。国土交通省が全国の市区町村を対象に調査し、このほど詳細な結果を公表した。

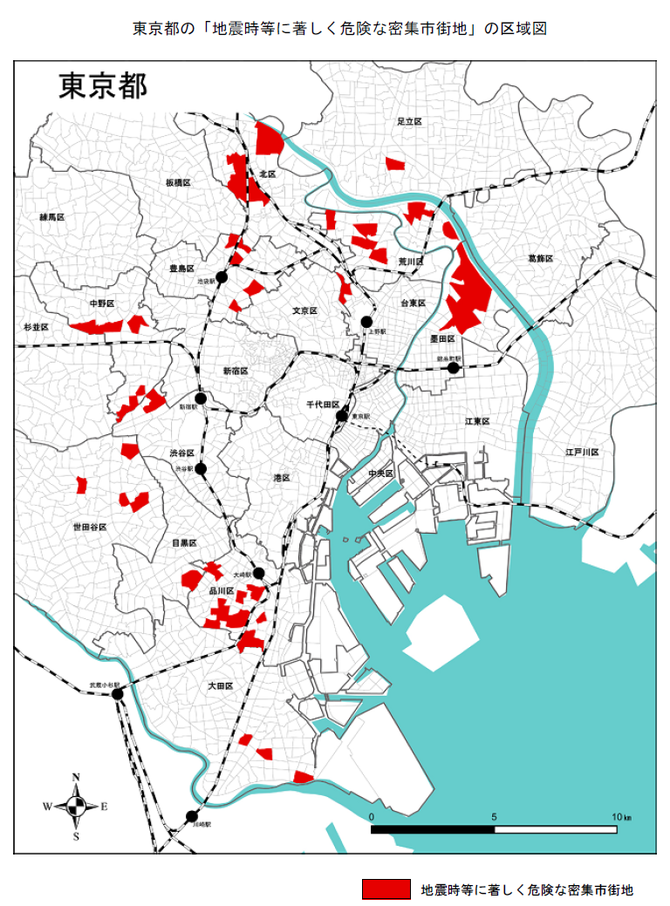

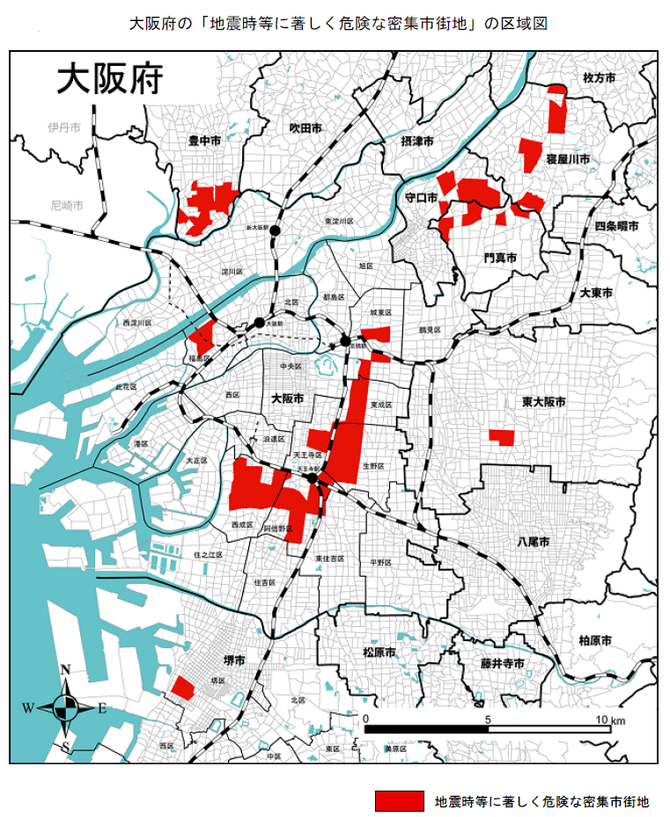

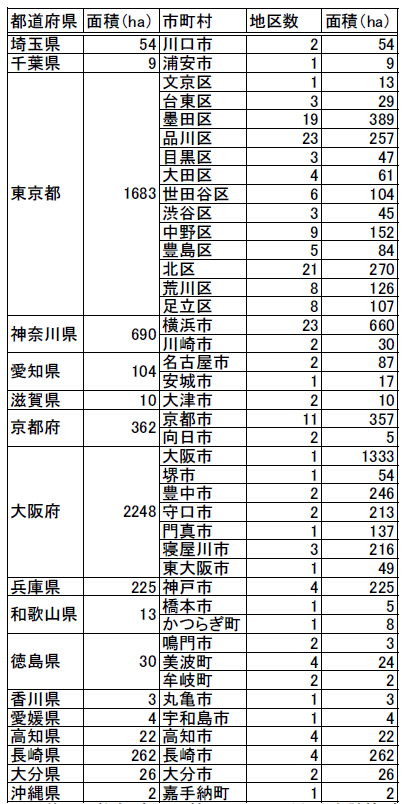

危険な密集市街地が多かった上位は大阪府(11地区、2248ha)、東京都(113地区、1683ha)、神奈川県(25地区、690ha)。大阪府はJR環状線外周西側の戦火を免れた地域を中心に老朽化した木造住宅が多く、特に大阪市は、面積で1333haと全国でも桁違いに該当地区が多い。

東京都は、老朽化した木造住宅の密集地域が広がっていることに加え狭い道路が多く、公園などのオープンなスペースが少ないといわれる墨田区(19地区、389ha)、北区(21地区、270ha)、品川区(23地区、257ha)に多い。神奈川県は鶴見区や神奈川区をはじめ沿岸部を中心に横浜市(23地区、660ha)が県の危険地域の多くを占める。

そのほかの地域も加えた危険な密集市街地は下表の通り。

国は住生活基本計画(全国計画)で、約6000haの危険な密集市街地を2020年度までに概ね解消することを目標にしている。各市区町村もまちづくり計画などを策定し道路の拡幅、地下に貯水槽を設けた公園などの整備といったハード面と、住宅の建て替えに関連した助成金の提供、防災イベントによる住民への啓発活動などソフト面の両面で対策を進めている状況だ。

今回の調査は、地震発生時の市街地大火の危険性を判断する基準として従来から用いられている 「延焼危険性」の指標に加え、地震時等における避難の困難さを判断する基準として「避難困難性」の指標を併せ考慮された。加えて個々の地域の特性を踏まえ、各地方公共団体が「地震時等に著しく危険な密集市街地」としての位置づけの要否を判断した。

※面積は小数点1桁で四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方