寄稿

-

災害関連死の防止に向けて必要な対策を!

令和6年能登半島地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。元日夕方の地震、その後の津波避難などでご不安が多いかと存じます。なかでも非常に心配なのが高齢者、障がい者の皆様です。災害関連死を防止し生活再建を進めるためにも、いまの段階でなすべきことをまとめましたので対策に生かされることを切望します。

2024/01/02

-

BCIがGood Practice Guidelinesの改訂版「Edition 7.0」を発表

BCMの専門家や実務家による非営利団体BCIは、『Good Practice Guidelines』の改訂版「Edition 7.0」を、2023年10月31日に発表し、翌11月1日から提供を開始した。本稿では新しいGood Practice Guidelinesについて、旧版からの主な変更点を紹介する。

2023/11/09

-

映画『バービー』と『オッペンハイマー』をめぐる炎上から学ぶ教訓

近年、世界は国境をこえてさまざまな情報が瞬時に広がる時代となりました。その一方で、異文化間のコミュニケーションの難しさや誤解が生じるケースも増加しています。この記事では、映画『バービー』と『オッペンハイマー』を中心とした最近の炎上事例を取り上げ、異文化理解の重要性とその教訓について深掘りします。

2023/08/08

-

企業倫理とコーポレートガバナンス

「クルマを売るならビッグモーター」のキャッチフレーズでお馴染みの大手中古車販売業者ビッグモーターが、保険金不正請求問題で注目を集めています。今回の記事では、ビックモーターの事例を通じてコーポレートガバナンスの重要性と、企業が直面するリスクについて解説していきます。

2023/07/21

-

ChatGPTに潜むAIリスクと今求められるAIガバナンス

ChatGPTの波が、ビジネスの現場に押し寄せている。しかしながら、AIの活用にはさまざまなリスクが潜んでいます。そのリスクを「機能・品質面のリスク」「倫理的なリスク」「セキュリティ面のリスク」の3つに分類に沿って説明します。

2023/03/31

-

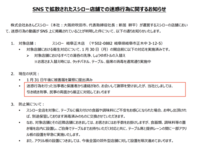

大手スシローの「迷惑動画事件」にみる飲食業のリスク対策

今、回転ずし大手スシローの「迷惑動画事件」が話題になっています。今回は、高度情報化社会の現代において、このような事件が起こったときどのように対応すればいいか、どのような予防策をやればいいか、少しでもヒントになるような情報をお伝えしたいと思います。

2023/02/03

-

BCPの実効性を高める「演習」のポイント

あくまでも筆者の主観だが、ここ数年でBCPに関して「実効性」という言葉が多用されるようになったと感じている。特に、記事やセミナーなどのタイトルで「実効性の高いBCPをつくる」などといった具合に用いられることも多い。ここで言う「実効性」とは、おそらく「効果がある」「役に立つ」というような意味であろう。「実効性の高いBCPをつくる」と考えるよりも、BCPに基づいて演習を行い、演習による確認・検証結果に基づいてBCPの実効性を高めていくと考えるのが合理的である。

2022/11/16

-

アジア地域のEHS規制動向

過去10年を振り返ると、環境安全衛生(EHS)は世界的に進展し、強化されてきました。特に近年は、アジアや中南米でのEHS法令の整備が急速に進んでいます。欧米や日本の基準で管理していればアジアの拠点は問題ないという時代は過ぎ去りました。アジアでは、世界で最も厳しい基準を設ける国も出現しています。本稿では、アジアの主要国である中国、インド、韓国での最近の特徴的な3つの動向―気候変動、生産の安全規制、環境情報の開示―についてお伝えします。

2022/03/10

-

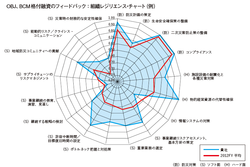

『教訓から何を学ぶのか』(その2)

前回は、様々起こり得る危機事象の種類に因らず、結果として経営リソースが大きなダメージを受けた際にも、お客様との信頼関係を損なうことなく、より強固で長期的な関係性を維持することを目指して策定するBCPと、BCMの本質について触れました。今回は、柔軟かつ臨機応変に対応できる、企業の永続性につながる強い組織力、組織のレジリエンスについて考えてみます。

2021/12/19

-

『教訓から何を学ぶのか』(その1)

様々起こり得る危機事象の種類に因らず、結果として経営リソースが大きなダメージを受けた際にも、お客様との信頼関係を損なうことなく、より強固で長期的な関係性を維持することを目指して、柔軟かつ臨機応変に対応でき、且つ企業の永続性につながる強い組織力について考えてみます。

2021/12/15

-

元技術屋からのデジタル時代への警鐘

昨今、地球温暖化のためか、『数十年に一度』『百年に一度』等という、激甚災害が立て続けに発生している。激甚災害は、日常的に発生する時代になったのであろうか?本稿では、長年現場対応を行ってきた技術者の視点で、今後発生が懸念されている『首都直下地震/南海トラフ巨大地震』『富士山噴火』『スーパー台風襲来』等の、激甚化した自然災害発生時の社会インフラ復旧に関し『少子高齢化等に起因した人手(技術者)不足に起因するリスク』など、デジタル時代の問題を提起をしてみる。

2021/09/07

-

AIを活用した防災・減災システムの熊本市での実証プロジェクト

災害科学とAI/機械学習技術の融合によりバーチャルな世界にデジタルツインを構築し、実際の世界で起こり得る事象をシミュレーションにより再現して防災に役立てるシステムの紹介。現在、熊本市で実証プロジェクが行われている。

2021/08/12

-

ミャンマーの事例に見る海外の治安リスクと保険の盲点

2021年2月に発生したクーデターおよびその後の大規模デモと警察・軍部との衝突により、ミャンマーの治安リスクは極めて危険な状況になっています。日本政府からも、在留邦人に対して帰国を促す注意喚起が発せらました。このような状況でミャンマーに進出している日本企業はどのような対応を迫られているでしょうか?

2021/04/14

-

【検証】栃木県足利市の山林火災に思う

2021/03/04

-

「人災」も忘れたころにやってくる

昨年12月、名古屋市中区の「ホテル名古屋ガーデンパレス」で地下駐車場で二酸化炭素を含む消火用ガスが噴出し、駐車場でエレベーターの改修作業に当たっていた作業員が死亡した事故に続き、今月1月23日には、東京・港区のビルの地下駐車場で消火設備の点検作業中に二酸化炭素が充満し2人が死亡する事故が発生した。二酸化炭素消火設備とはどのようなものか?

2021/01/28

-

コロナ禍でも機能する災害対策本部

2020/12/03

-

災害対応機関における台風災害被災状況予測タイムラインについて

毎回の台風災害で思うことは、台風が上陸する前に、公的災害対応機関等(自衛隊、消防、警察、海上保安庁)や国土交通省、内閣府、総務省消防庁、DMAT、民間災害支援機関、各種インフラ関係のサポートチームが被災予測されるエリアで、拠点を分けて、事前待機しておくことで、救助が必要な被災者にいち早く駆けつけることができないかということである。

2020/09/04

-

今、企業に求められる感染症危機管理

感染拡大を続ける新型コロナウイルス。国内企業はどう対応すればいいのか。ミネルヴァベリタス株式会社顧問の本田茂樹氏に寄稿をいただいた。

2020/01/23

-

サイバー対策はデータ保護が最優先

映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の世界は、すでに現実となりつつあります。自動運転、キャッシュレス決済、ドローン、ウェアラブルデバイスは、全て現在のデジタル エコノミーで実現されています。技術革新はものすごい速さで進んでいます。1956年にIBMが最初に出荷したハードディスクは5MBを満たしていませんでしたが重さは1t以上ありました。今日では、スマートフォンで写真を1枚撮影するだけで、8MBのデータを瞬時に生み出します。

2019/03/14

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)