IT・テクノロジー

-

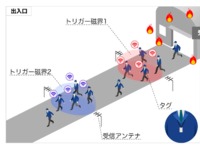

ICタグで迅速かつ効率的な避難確認

セミアクティブRFIDシステムの開発を手がけるマトリックスは、効率的な人員管理と災害発生時の安全確保に重点を置いたセミアクティブRFIDシステム「タッチレス入退管理」を提供する。セミアクティブ型RFIDタグの活用により、災害時におけるタッチレスで迅速な避難と、緊急時の所在確認の正確性の向上を可能にするもの。新しい地震対策BCPとしての活用を提案する。

2024/03/13

-

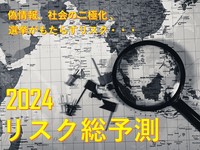

2024年のトップ5グローバルリスク

AIツールが注目を集めている。実際の仕事に組織として活用するというところまでに進んでいる組織は少ないかもしれない。とはいえ、多くの従業員は、組織がゴーサインを出す前に、実際に自分の仕事で活用を試みることがあるかもしれない。AI使用に関する企業としての方針を待たず、潜在的なリスクを完全には理解せずに、利用している従業員がある程度存在することは容易に想像できる。

2024/03/12

-

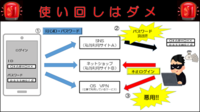

パスワードの使い回しに注意!!

SNSやウェブ上のサービスを利用するときに入力するIDとパスワード。IDには、メールアドレスが指定されることが多くありますので、特にパスワードの使い回しには気を付けましょう。

2024/03/12

-

ビジネスにおけるAIリスク

AIの進化はビジネスのあり方を根底から変えつつあるが、使い方を誤れば企業が重大なリスクに晒される可能性もある。潜在的に抱える可能性のあるリスクと注意すべきポイント、そして法規制の動向について見ていく。

2024/03/07

-

バンダイナムコエンターテイメント流、人を魅了する情報の伝え方

2024年2月の危機管理塾は3月12日16時から行います。今回の発表者は、バンダイナムコエンターテインメントの岡部健也氏です。

2024/03/05

-

第2回:現状の把握とリスクアセスメント

今回は、サイバーセキュリティ対策を考えていく上で最も基本となる「現状の把握」と「リスクアセスメント」についてお伝えしていきます。対策の基本は、正しく「現状を把握」することに尽きます。この工程が基本でありながらも、最も重要な部分であり、しっかり対応できていない場合、その後の具体的な対策が有効なものとならない可能性もでてきます。

2024/03/04

-

充実する災害情報いかに整理して見せるか

政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」は、2030 年度までの全自治体のデジタル実装が目標。交付金制度を活用した事業の採択も増え、防災DXサービスにも追い風が吹いています。災害時の情報共有システムを提供するブイキューブ公共ソリューション営業グループの武井祐一氏に、防災DXサービスの動向と今後を聞きました。

2024/03/01

-

羽田空港接触事故は本当にヒューマンエラーか

能登半島地震が発生した翌日、羽田空港で日本航空機と海上保安庁の機体が接触、炎上する事故が起きました。事故の真の原因は現時点で不明ですが、巷の風潮は「ヒューマンエラー」という言い方が多いように感じます。果たしてそうでしょうか。オープン情報から得られる事実関係だけを使って、この事故の発生原因と未然防止対策を考察します。

2024/02/29

-

全社的サイバーセキュリティ対策の基本

本勉強会では、サイバーセキュリティ対策を企業の重要な経営課題と位置づけ、全社的なサイバーセキュリティ対策を進める上での基本的な考え方やプロセスを解説します。

2024/02/15

-

『情報セキュリティ10大脅威2024』発表!!

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が情報セキュリティ10大脅威2024を発表しました。自身に関係のある脅威に対して対策を行うことが必要です。

2024/02/14

-

第42回 リスクランドスケープの俯瞰

AI、さらには量子コンピュータなどの新しいテクノロジーが社会に影響を与え始めています。サイバーセキュリティ部門としては、これらのテクノロジーの本質的理解や社会情勢も視野に入れたうえで、会社のリスクテイク判断に資することが必要になってきます。

2024/02/14

-

リスク担当者も押さえておきたいサイバーセキュリティ対策の最新動向

本セミナーでは、サイバーセキュリティの最新動向について、具体的なソリューションの紹介を交えながら解説します。

2024/02/08

-

能登半島地震でSNS情報はどう生かされたかネット情報空間の光と影

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事や最近の事象を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドや注視するポイントを伝えるとともに、連載者と意見交換を行って、気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2024/02/07

-

第1回:サイバーセキュリティ対策の基礎知識

本連載では、サイバーセキュリティ対策を企業の重要な経営課題と位置づけ、そのような課題の解決に少しでもお役に立てるようサイバーセキュリティ対策の基本的な考え方やプロセスをお伝えしていきます。今回は、サイバーセキュリティ対策を考える上での基礎的な知識からお伝えしていきます。

2024/02/06

-

組織に求められるAI活用の基盤づくり

AIツールが注目を集めている。実際の仕事に組織として活用するというところまでに進んでいる組織は少ないかもしれない。とはいえ、多くの従業員は、組織がゴーサインを出す前に、実際に自分の仕事で活用を試みることがあるかもしれない。AI使用に関する企業としての方針を待たず、潜在的なリスクを完全には理解せずに、利用している従業員がある程度存在することは容易に想像できる。

2024/02/05

-

大規模ランサムウェア感染に備えた対策と事例からの学び【最終回】

今回は大規模ランサムウェア感染に備えた対策とインシデント事例から学んだことを解説します。

2024/02/01

-

第242回:事業継続関係者から見た2024年の展望

今回紹介するのは、BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCIが2023年12月に発表した報告書。2023年がどのような年だったかを総括し、翌年がどのような年になりそうかを展望するような内容となっている。

2024/01/31

-

ISO/TS31050 エマージング・リスク講座

本講座は、受講者が自ら属する組織·企業での、リスクマネジメントに関わる運営および活動において、指導者の役割を果たせる能力を習得することを目標としています。そのために必要なリスクマネジメント知識および着眼点を学び、ワークショップ(演習)で自ら考え、実際に職場で使えるように知識と手法をブラッシュアップします。

2024/01/28

-

日米で異なるセキュリティ統制への要求

企業ガバナンスとしてITセキュリティの統制が求められているのは周知のとおりです。が、その取り組みについては米国と日本で大きな違いがあり、それは言葉の使い方にもあらわれています。米・証券取引委員会の「サイバーセキュリティ」に対し、日本の金融庁の「情報セキュリティ」。両者の違いから、日本の取り組みの問題点を考察します。

2024/01/22

-

金融機関を装ったフィッシングメールに注意!!

インターネットバンキングに係る不正送金被害が急増しており、2023年の被害額は全国で80億円を超え、過去最多を更新しています。最近では、金融機関を装ってフィッシングサイトへ誘導するメールが多数確認されていることから、被害の多くはフィッシングによるものと見られています。

2024/01/18

-

第241回: データセンター運用管理の実態に関する継続的な調査の結果(2023年版)

今回取りあげるのはデータセンターの運用管理に関する調査報告書。サスティナビリティとAIに関するトピックを抽出して紹介する。

2024/01/17

-

連鎖するサイバーリスクとその管理

サイバーリスクに伴うサプライチェーンの脆弱性は、国際的な物流や経済に深刻な影響を与えており、経済安全保障の新たな脅威ともなっている。サプライチェーン全体のリスクを把握し、包括的なサイバーリスク管理の重要性について考察していく。

2024/01/15

-

企業の危機管理担当者必見「2024年のリスク予測」

シンクタンクによる2024年のリスク予測が相次いで発表されている。スイスのジュネーブに本部を置く世界経済フォーラムは1月10日、2024年版のグローバルリスク報告書を発表。国際情勢を専門とする米国の調査会社ユーラシア・グループも2024年の「世界の10大リスク」をリリースした。昨年末には、PwCとリスク・セキュリティコンサルティングサービスを提供するコントロール・リスクス(本社:英国)がそれぞれ2024年のリスク予測報告書やリスクの危険度予測を示したマップを公開している。さらに、株式会社PHP研究所の政策シンクタンクであるPHP総研が、2024年に日本が注視すべきグローバルリスクを発表している。

2024/01/14

-

情報漏えいリスク1位は実は退職者性善説では対処できない「手土産転職」

本セミナーでは、内部脅威対策で実績のあるプルーフポイントの増田幸美(そうた ゆきみ)氏に、秘密漏えいを防止するために企業がとるべき対策について紹介していただきます。

2024/01/10

-

「誰のエラーによるものか」を追及すべきではない

羽田空港で日本航空機が海上保安庁機とぶつかり、炎上した事故で、本格的な調査が始まっています。調査や検証のあり方について、考えてみます。

2024/01/10

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)