2016/05/10

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

組織トップの情報要求

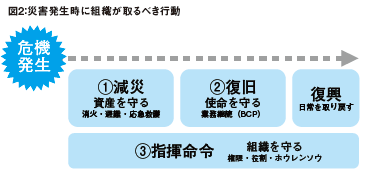

危機発生時における組織の対応について確認したうえで、情報要求について整理してみよう。図2は危機発生時に組織が取るべきアクションを整理してある。アクションは大きく3つに大別される。

①減災

危機発生直後に実施するアクションで、目的は組織の「資産を守る」こと。端的に言えば、火災が起こったら消す、危ないところからは避難する、倒れている人がいれば救護する、という行為である。

②復旧

上記①の減災アクションを行い、とりあえずその場の安全が確保されたころに業務の復旧を行う。目的は組織の「使命を守る」こと。いわゆるBCP(事業継続計画)に相当するものである。

③指揮命令

前述①②の行為を支えるために、「組織を守る」という目的で行うアクションである。組織的な行動とは、しかるべき承認を受けた権限のある人が指示し、しかるべき役割分担に則ってアクションが行われ、しかるべきタイミングで「報・連・相(ホウレンソウ)」が行われるというルールが必要である。特に非常時の①減災②復旧を行うためには、通常時とは異なる横断的組織、意思決定手順、役割分担を決めたアクション手順が必要になる。

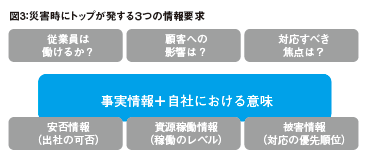

このアクションを実施するための、トップの情報要求を整理すると図3のようになる。

【従業員は働けるか?】

前述したように、危機発生時には、危機対応を実施できる従業員がいるかどうかが最も優先する情報である。そのためには、本人の無事確認のみならず、家族や家が被災していないか、組織の拠点に移動手段があるか、などの情報が必要になる。

【顧客への影響は?】

一般的には「組織のミッションの継続」であるが、端的に言えば「お客様にどのような影響があるか?」が重要となる。

自社のサービス・製品の供給継続に問題はないか、納品済の生産機械が問題なく稼働しているかどうか、自社以外のサプライチェーンやインフラ機能に問題はないか、これらに問題が発生しているのであればそれは自社とお客様のミッション継続にとってどの程度の脅威なのか。これらを判断するに足る情報が要求される。

【対応すべき焦点は?】

被害の情報は、ただ集めればいいという訳ではない。例えば、大地震発生時に「応接室の花瓶が倒れて割れました」という情報を社長に報告する必要はない。単に被害の項目と程度だけでなく、会社にとっての緊急性または重大性が高いもの、つまり対応の優先順位に関する情報も併せて必要である。

情報要求を定義する困難

お客様へのBCPコンサルティングを行っていて、最初に直面する問題は2つある。ひとつは危機対応方針のあいまいな定義であり、次に情報要求の不明確さである。

情報要求は、本来であれば組織のトップが自ら定める必要がある。危機に直面したときに自分が何をしたいか、そのためにどのような情報を必要とするのかを組織に知らしめ、情報要求にそった情報収集の仕組みの構築を命じておくのである。

しかしながら、私の経験ではこれはそれほど容易いことではないようである。そこで多くのコンサルティング現場において最初に行うことは、情報要求のヒアリングである。COPを中心とした危機対応サイクル

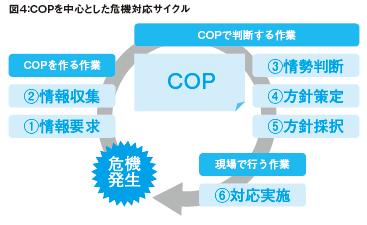

次に、情報要求が定まったとして、それをどのようにCOPに結びつけ、危機管理活動において活用されるのかを見ていこう。

図4は、COPを中心とした危機対応サイクルを現している。危機への対応は。大きく言うと次の3つのステップに分かれる。

(1)COPを作る作業:まず何が起こっているかを覚智すること

(2)COPで判断する作業:覚智したあとに情勢判断を行い、対応方針を立てること

(3)現場で行う作業:方針に沿って実施プランを作り、実行すること

そして一定時間の経過後に、アクションを実施した結果の情報収集を再度行い、アップデートされた状況の覚智を行う。

この流れを、COPを中心に表現すると図4となる。

【COPを作って状況を覚智するフェーズ】

①情報要求 前述のとおり、組織のトップがその責任を負うために何を知りたいかを定義することからCOPは作成される。これは事前の定義である。

②情報収集 危機が発生した際には、まず何が起こっているかの情報を収集する。この時集める情報項目は「組織として起こって欲しくない重大かつシリアスな状態」であるかどうかを判断するための情報であり、応接室の花瓶が割れたかどうかの情報を集める必要はない。

そして、単純に集めてきた情報項目を集約するだけで、優先順位の表現されたCOPが作成できるような仕組みにしておく。情報が集まってから、その情報を吟味してCOP上での表現を決めているようでは対応が遅くなる。

【COPで情勢判断、対応方針を決めるフェーズ】

③情勢判断 次に、作成されたCOPをもとに、起こりつつある危機の情勢判断を行う。状況覚智と情勢判断は違う行為である。

状況覚智は「自社にとってどの程度悪いことが起こりつつあるか」ということをまず知るための行為だが、情勢判断は「その悪い状態が、組織の存続にとって将来どのような問題を発生させ、それがどの程度組織や社会に悪い結果を残すか」を見極める行為である。

④方針策定 将来への影響や悪い結果を見極めた後は、それを防止・迂回・軽減するための行動が必要である。その行動を決定するためには、組織のミッションから導き出された対応方針が必要である。

まずその方針を策定する。多くの場合は次の4つのカテゴリに方針が集約される。このカテゴリに沿って状況への対応方針(案)を策定する。

⑤方針採択 組織トップが対応方針(案)を検討して、必要によって案を修正・採択する。

⑥対応実施 採択された方針は対応現場に伝えられ、これにしたがって対応活動(被害の軽減、業務の継続、指揮命令系統の保全)を実施する。

次回は、このCOPによる危機対応サイクルをより詳細化して、COP策定と利用の手順を明確にする予定である。

■世界初のCOP策定クラウドシステム「Klotho」(特許出願中)

http://www.bcpcloud.net/

- keyword

- COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~

COP徹底解説~危機管理を自動化せよ!~の他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方