2017/04/25

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~

【圧挫症候群(又は挫滅症候群)“クラッシュシンドローム”】

身体の一部、特に四肢が長時間圧迫を受けると、筋肉が損傷を受け、組織の一部が壊死する。その後、圧迫された状態から解放されると、壊死した筋細胞からカリウム、ミオグロビン、乳酸などの毒素が血液中に大量に漏出する。発症すると意識の混濁、チアノーゼ、失禁などの症状が見られる他、高カリウム血症により心室細動、心停止が引き起こされたり、ミオグロビンにより腎臓の尿細管が壊死し急性腎不全を起こしたりする。阪神・淡路大震災でも327例の発症事例があり50人が死亡している。このことから、家屋倒壊などで長時間挟まれている要救助者を救助するには細心の注意が必要となる。

災害救護の現場では挟まれている時間が2時間以上経っている場合を1つの目安として考えているが、数十分挟まれているだけでも発症している例もあるのでさらなるエビデンスベースに基づいた議論が必要とされる分野である(※英国では15分以上挟まれている要救助者を無理に開放しないよう推奨している)。

ここでは次に掲げる3点をしっかり確認し医療機関へ情報を伝達することを推奨する。また麻痺がある場合や尿が赤黒い場合もクラッシュを疑ったほうがよい。

2. 挟まれていた時間

3. どれくらいの重量のものに挟まれていたか

■クラッシュシンドロームへの対処

圧挫症候群(又は挫滅症候群)への処置は原則として医師が行うのが一番である。しかし、現実的に災害現場において必ず医師や救急救命士がいるとは限らない。まず要救助者へどれくらいの時間挟まれていたのかを確認しよう。もし2時間以挟まれていたらI(赤)タグとなる。医師がすぐ現場に来られない場合、状況が許せば下記の処置を行う(某市での方針)。

•挟まれた部位より心臓に近い、腕や足の付け根を縛る。

•救出後に麻痺を確認する。

クラッシュシンドロームはトリアージでの判定分類がI(赤)となるため迅速に医療機関への搬送が必要になるが、搬送先の病院も人工透析のできるところを選定しなければならない。現場に十分な量の飲み水があるのか?また、挟まれた部位より心臓に近い部位を縛ることにより駆血が悪い方に働くリスクはないのか?(※オーストラリアでは駆血帯の使用は推奨しておらず、重量物からの開放は早いほどいいと述べている)など、いずれにせよクラッシュシンドロームの判断と処置については更なる検証と実地訓練が必要であるのは確かである。

【状況判断について】

前回の連載(第4章 火災防護編)でも現場でのサイズアップ(状況判断)の9ステップとその重要性を述べたが、災害救護の現場でもそれは例外ではない。まず、CFR、CERTメンバーとして多数傷病者発生事案に対するプランはあるのか? それを運用するためのルールはあるのか?などだ。そして状況判断は継続的に行うプロセスであるということも覚えておいてほしい。

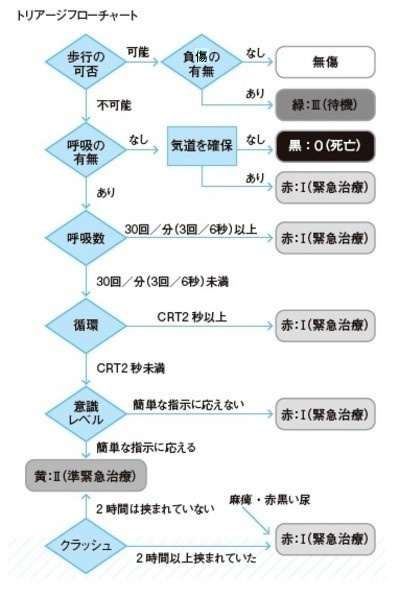

【市民レベルによる簡易トリアージについて】

さて、いよいよ第5章の肝である「市民レベルによる簡易トリアージ」について説明しよう。まずトリアージの語源であるが、これはもともとフランス語で「ソートする」という意味である。ソートするとは、類別するということで、戦場において限られた人員と資源の中で、多くの負傷兵を限られた時間の中で効率よく助けるために治療の優先順位をつけたところから始まった。医学的必要性に基づく要救助者の類別の方法がトリアージである。

■判定分類

•Delayed(D):黄色タグ生命危機には至らない要救助者。処置の優先順位は下がるが、早期の医療処置が必要。時間の経過によっては赤に変わるケースもあるので、継続的な評価を必要とする。

•Minor(M):緑タグ歩行可能な軽傷の要救助者。

•Dead(DEAD):黒タグ気道確保2回後呼吸が確認できない要救助者。

ここで説明しているトリアージは、あくまでも医療関係者が病院内で行う2次的な高度なトリアージとは異なり市民レベルが救出現場や病院外で初期的に行う簡易的な分類法として理解して欲しい。阪神・淡路大震災での教訓からも分かるように、市民により現場で正しいトリアージが行われ、医療機関との適切な連携がとれれば、より多くの要救助者の命をつなげることが可能である。

- keyword

- トリアージ

- ファーストレスポンダー

- 救護

災害から命を守れ ~市民・従業員のためのファーストレスポンダー教育~の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方