大きく変化している社会の期待に企業はどのように応えてゆくのか、企業が社会の発展と自社の持続的成長をどのように両立させてゆくのか、新たな事業領域での競争力をいかに強化してゆくのか、これらへの対応が重要な経営課題となっている。

社会の持続的発展にとって社会課題の解決は不可避である。ただ、既存の社会システムが抱える問題の解決には社会システムの変革を伴う。この解決に企業が貢献してゆくためには、社会課題の発生を助長する要因となった企業活動自体の変革に向き合わなければならない。このような自社の構造変革を潜在的な市場開拓につなげ、企業価値の中長期的成長を実現することが企業の将来を方向づける。そして、中長期的取り組みの継続には、長期的な投資を必要とする。その過程で、これまで経験したことのない不確実性に遭遇することとなろう。それゆえ、戦略の失敗に真摯に向き合ってゆく覚悟が必要といえる。

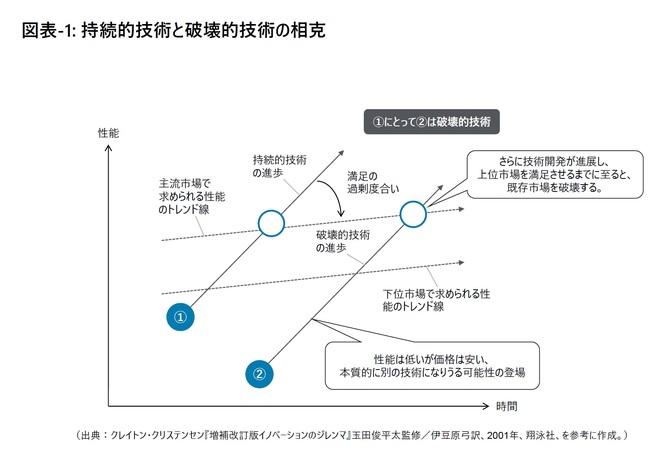

クレイトン・M・クリステンセンは「イノベーションのジレンマ」の中で次の警告を行った。実績のある企業は、さらなる成長を目指し、顧客の意見に敏感に反応し、それを先取りする形で持続的イノベーション(Sustaining Innovation)を進める。このアプローチは、顧客の価値観や行動が変化しない場合には有効な手段といえるが、もし変化があるなら戦略上の盲点となりうる。なぜなら、既存のバリュー・ネットワークの中で展開される持続的イノベーションのみに集中することによって、新たなバリュー・ネットワークを創造する破壊的イノベーション(Disruptive Innovation)*1への対応が遅れるからである。

*1 これは、既存の市場で求められる価値を低下させつつ、新しい価値基準を市場にもたらすイノベーションのことを意味する。ハーバード・ビジネススクールのクレイトン・M・クリステンセン教授が『イノベーションのジレンマ』の中で提唱した概念である。「持続的イノベーション」の対義語にあたる。

クリステンセンは、破壊的イノベーションの特徴を、技術的には単純で、既成の部品を使い、アーキテクチャーも従来のものより単純な場合がある、と説明する。そのため、破壊的イノベーションは確立された市場では顧客の要望に応えるものではなく、当初はほとんど採用されない、主流からかけ離れた、さほど重要視されない新しい市場 ( 下位市場 ) でしか評価されないものであるという。それをイメージで描くなら、図表-1のとおりである。

クリステンセンは、優良企業が、既存の主要市場の顧客の声に耳を傾け技術革新と投資戦略を進めてゆくだけでは、将来の競争市場におけるバリュー・ネットワークへの変化を捕捉できない、と指摘している。そして、破壊的変化の予兆が見え始めたら、経営者は、それが主流事業に影響を及ぼす前に、変化に対応する能力を備えておく必要がある、と説く。つまり、既存の事業モデルに合ったプロセスを持つ古い組織が、抜本的な変化を必要とする危機的状況に直面する前に、新しい課題に取り組まなければならない。

さて、これまでの社会の価値観や消費者の行動が、地球環境の破壊につながり、将来の持続可能な生活を脅かすものにつながるとするなら、社会が進めようとするイノベーションは競争市場のバリュー・ネットワークを変化させることになろう。企業が社会のイノベーションを先取りして、社会課題のビジネス化へ取り組もうとすれば、持続的イノベーションでは乗り越えられない。既存の社会システムの変革は破壊的イノベーションを誘発するものと考えなければならない。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方