2025/11/21

トレンド

事例 官民連携とフェーズフリーの2方向からモデル構築

人口減少や少子高齢化で自治体の防災力が減衰、これを補う民間ノウハウやデジタル技術に注目が集まっている。だが、ソリューションこそ豊富になるも、実装は遅々として進まない。この課題に向き合うべく、NTT東日本(東京都新宿区、澁谷直樹代表取締役社長)は今年4月、新たに「防災研究所」を設置した。過去の災害で培った経験・知見を生かし、先端の研究や技術を実装した防災モデルの構築に取り組む。

NTT 東日本防災研究所

東京都

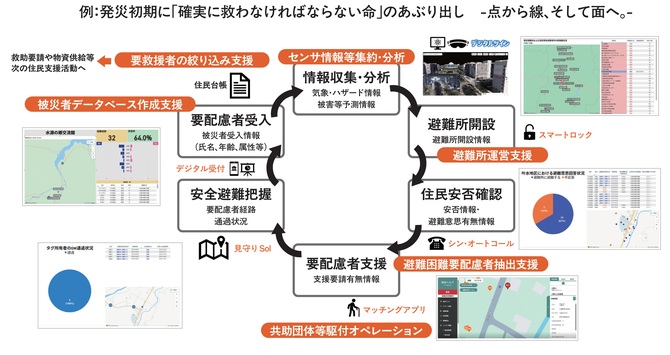

例えば、大規模地震発生直後の市町村の動きを考えてみる。まずは、住民への適切な避難指示と避難者を受け入れる避難所の開設だ。同時に消防や自衛隊、関係機関へ速やかに救助要請を出さなければならない。

当然、被害状況の正しい把握が要る。いまどこで何が起きているのか、あるいはこの先何が起きるのか。しかし、取り巻く情報は膨大かつ複雑。収集・分析の仕方を間違うと、指示がブレて混乱を助長する。危険箇所に人を誘導してしまうなど、二次災害も招きかねない。

それでも、自助力の高い健常者は自力で避難できるかもしれない。だが、高齢者や障がい者はどうか。いまや高齢化率が50%近い自治体はザラにある。要配慮者がどこにいるかを事前に把握しておくことはもちろん、発災後は安否と避難の意思を確かめる必要がある。

安否を確認し避難の意思を聞いたら、高齢者名簿と突き合わせ、要配慮者にはケアマネージャーを派遣。安全なルートで避難所に誘導し、受付を済ませたら、まだ現れていない人をフィルターにかける。未登録リストに名前があがれば、取り残されている可能性が高い。これだけのプロセスを経て、ようやく要救助者を特定できるわけだ。

「情報を効率よく選別していかないと、自治体が溺れるのは明らか。ゆえに情報共有システムや一斉配信システム、マッチングアプリなど数多のデジタルソリューションがあるわけです。が、いかんせん点のビジネス。プロセスのサイクルをまわしたい自治体にとって、点を埋めるだけでは意味がない」。NTT 東日本防災研究所所長の笹倉聡氏はそう話す。

●実現すべき官民連携モデル

ソリューションの社会実装を研究

しかも、そのサイクルは日頃から慣れていないといざというとき動かない。基礎体力が落ちた市町村にあって、災害時にしかやらない行動はほぼ破綻する。災害時にしか使わないソリューションも、現場には単なるコストだ。

「社会システムそのものが限界に来ている。地域の現実に即した災害対応モデルをつくらないと防災は進まない」。NTT東日本が専門担当組織として防災研究所を設置した目的はそこ。通信事業者として培った知見・ノウハウを生かし、平時の暮らしに災害時の備えを埋め込んだ社会システムの構築を目指す。

「先端の研究成果やソリューションの『社会実装』を研究するという言い方が近い」と笹倉氏。一丁目一番地が、冒頭で述べた発災から避難誘導、救助要請までのサイクルを滞りなくまわすための官民連携モデルの構築だ。災害対応はその後も避難生活、生活再建、復旧・復興と続くが「まずは救える命を確実に救うところから」スタートする。

モデル構築に必要不可欠なのが民間活力だ。情報収集・分析、避難所開設、安否確認、要配慮者支援といった要所に民間の力を導入。ソリューションの提供で終わるのではなく、公助に任されている仕組みを官民連携の仕組みに転換する。山形の置賜地域や神奈川の三浦半島と広域連携協定を結び、モデル構築に向けて共同のフィールド実証を開始した。

次ページの一連の写真は今年5月、置賜地域の小国町で避難誘導から救助要請のサイクルをまわす住民参加型の実証訓練を行ったときの一場面。自治体職員のほか自主防災組織、コミュニティー団体、消防団、ケアマネージャーら約40人が参加し、サイクルがうまくまわるか確かめた。

トレンドの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方