2020/05/01

企業をむしばむリスクとその対策

□対策のポイント

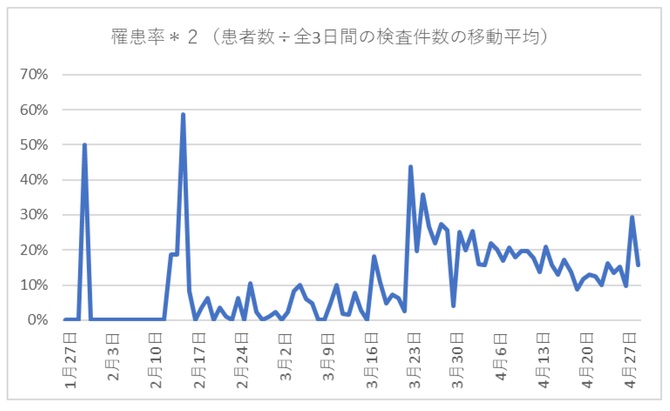

PCR検査は、陽性陰性が判明するまでに1、2日のタイムラグが発生しているといわれています。では、陽性が判明した日から前3日間の検査件数の移動平均(当該日より前3日間の検査件数の単純相加平均)から、翌日の患者数の罹患率を出すとどうなるでしょう。

以下がそのグラフです。

これを見ると、患者数、検査数ともに少なかった1、2月に例外的に罹患率50%以上だったときがありました(1月30日に50%、2月15日に59%)が、それ以外では、3月20日ごろをめどに罹患率のフェーズが変わってきていることが読み取れます(3月20日までは数%程度、20日以降は20%程度)。3月前半に比べ罹患率は倍以上になっている状態で、現段階(4月22日)においては、まだまだピークアウトにはほど遠い状態であること判断できるでしょう(注:移動平均から見た場合のみの筆者の独自判断)。

ここが、緊急時のリスクコミュニケーションの大きなポイントです。

リスクコミュニケーションは、企業や団体がリスクに関する情報を開示することのみと捉えられがちですが、企業がリスクとして認識している情報を共有することにより、ステークホルダーからの意見や考えを収集することも大きな目的になります。

上記の場合、東京都は単純に日々の患者数や検査件数と公表するだけでなく、当該日の患者数に至った検査人数や件数の実態も併せて公表する必要があるのではないかと思います。最前線の医療現場では混乱していることが公表に至らない要因であることは容易に想定でき、そのような中で、陽性に至った患者がいつの検査を受けてのものだったのか、までなどとても追えない、という意見に理解できる部分もありますが、もしそうであるなら、緊急時のリスクコミュニケーションとしては不十分であると言わざるを得ません。

ステークホルダーである都民が正確に情報を分析し、都に情報提供ができ、それにより東京都のリスクマネジメントに生かすことこそが正しいリスクコミュニケーションなのです。

国や自治体(もしくは企業)も、ただ単純に数字を開示して「情報発信を行っている」ということではなく、その数字を基にどのような判断が成り立つのかまでを公表することが、リスクコミュニケーションを行う際の当事者の責任だと言えます。

正しいリスクコミュニケーションとは、リスクに関する情報の開示と収集により、以下の効果を期待して、リスクマネジメント活動の充実を目指していくものなのです。

①新たなリスクの発見や特定のための情報収集

②ステークホルダーが被害を受ける可能性がある場合の、その予防または低減

③誤解や理解不足によるリスク情報の混乱の予防

④誤解や理解不足によるリスクの拡大の予防

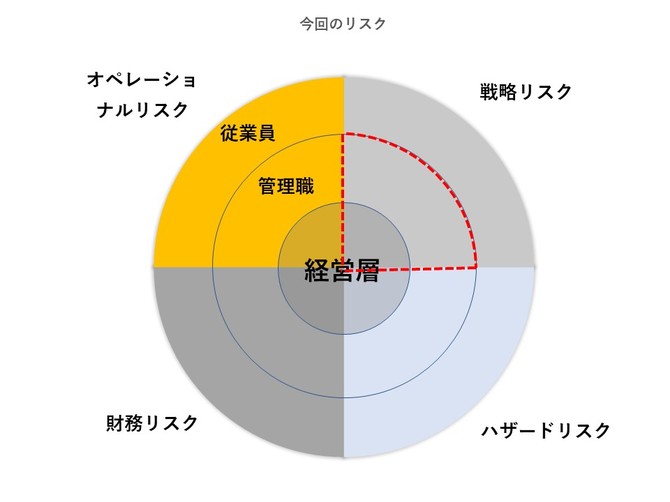

今回のテーマ:「経営者・管理職」における戦略リスク

企業をむしばむリスクとその対策の他の記事

おすすめ記事

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方