2013/11/25

誌面情報 vol40

■図上演習のすすめ

では、少ない情報で的確な初動を行う能力はどうすれば身に付くのか。過去の教訓に学ぶことは重要ですが、「千年に一度の規模」と言われる東日本大震災クラスの災害は、リスクマ・ネジメントで言う「想定外の事態」であり、過去から学ぶことはできません。まるで「正解のない問題」を教科書なしで取り組まされるようなものです。こういう事態で的確な一手を打てるリーダーの育成に有効なのが「図上演習」です。

図上演習は、さまざまな事態を想定して、それに対する対処方法を学習することで、参加者の能力向上を図る訓練です。訓練の目的や参加者の能力差によって、全員で新たな課題への対処方法を検討する「研究型」、2つ以上のチームに分かれて攻守を競う「対抗型」訓練を主導するコント、ローラーと参加するプレーヤーに分かれ対応を学ばせる「指導型」など、いくつかのスタイルがありますが、危機対応リーダーの育成に有効なのは「指導型」です。

■図上演習の流れ

指導型の図上演習の大まかな流れを、大地震への対処を例に挙げて説明しましょう。コントローラーは訓練を立案し運営する企画部門の責任者と部員、プレーヤー側は、総務、営業、経理、情報システムなど各部門の責任者を含む管理職全員と一部部員です。

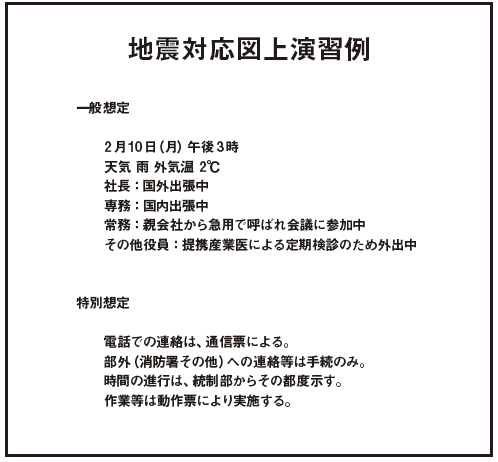

まず、コントローラーが訓練の「一般想定(発生日時、天候、企業幹部の所在等)」をプレーヤーに提示し、さらに「状況付与(揺れの大きさ、社員の様子、社内物品の破損など具体的な状況)」を行って参加者である各部署の対応を問います。

これに対しプレーヤーは、「ヘルメットを付けて机の下に退避」、「人員の安否確認」、「津波や震源の情報をラジオで収集」、「周辺の道路・建物の状況を確認」などと回答してくるでしょう。コントローラーは、これらの回答に対して、「安否確認」なら「行方不明の社員は7名、うち2名は地震直前に地下室で目撃」、「ラジオで情報収集」なら「首都圏直下型、震度7、津波警報発令中」など、新たな状況付与を行い、さらなる対応を問います。

状況付与→回答のやり取りを所定回数繰り返したら、提示した想定状・況と回答を整理して各部署に伝え、まず部署内で個別に検討した後、全体を整合する「事後研究会」を開催します。ここでは、提示した状況に対して気付いて欲しかった伏線(例:地震発生が2月の午後3時であるのに、夕暮が近いことを考慮していない)や、回答への疑問点(例:社員の安否確認に携帯電話が通じたのか)を洗い出します。

最後に、全体としてのレベル評価、評価すべき対応、注意を要する対応、訓練中に新たに発覚した問題点、改善すべき点などを総括する「講評」を出して、「図上訓練」を終了します。

■図上演習のメリット

図上演習は、実際に人を動かす訓練に比べて低コストで実施できることに加え、プレーヤーのレベルに合わせた効果的な訓練を行えることがメリットです。

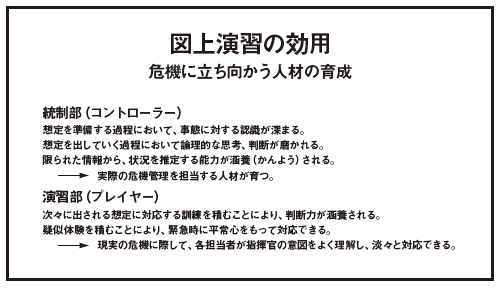

例えば、初級レベルで「地震発生は午後3時、天候晴れ、津波警報なし、近隣火災なし」とした想定を、中級では「午後5時、雨、警報発令、隣接ビルから黒煙」上級レベルではさらに、「大型台風接近中」などの厳しい条件に変更して、より高いレベルの判断力を問うことができます。プレーヤーは、提示された状況に次々と対応していくことで判断力が養われることに加え、疑似体験を蓄積していくことで、実際に災害が発生した際に慌てず対処できるようになります。普段顔を合わさない部署のプレーヤー同士に新たな交流が生まれることも危機管理上、有効なポイントです。

訓練を通じてコントローラーのレベルをさらに高められることも図上演習のメリットです。訓練の効果は、想定と状況付与の内容に大きく左右されます。これらを作成するために、コントローラーには、事前準備の段階から広範囲の知識が求められ、調査・学習していく過程で事態に対する認識が自ら深まります。訓練中は、プレーヤーの回答に対して訓練効果を高める「伏線」を埋め込んだ「状況」を素早く返していかなければならないため、論理的思考と即応判断力が磨かれます。このようにして、コントローラーの中から、実際の危機管理を主導する人材が育って行くのです。

林 祐(はやし・ゆう)

一般社団法人日本経営士会 経営士上智大学経済学部卒業、上智大学大学院経済学研究科博士前期課程修了海上自衛隊に入隊、艦隊勤務のほか、海上幕僚監部防衛課、自衛艦隊司令部主任幕僚、地方総監部経理部長、造修補給所長、教育隊司令などを歴任。元海将補海上自衛隊退職後、日発販売(株)に入社。現在、環境商品営業部長

誌面情報 vol40の他の記事

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2025/12/05

-

競争と協業が同居するサプライチェーンリスクの適切な分配が全体の成長につながる

予期せぬ事態に備えた、サプライチェーン全体のリスクマネジメントが不可欠となっている。深刻な被害を与えるのは、地震や水害のような自然災害に限ったことではない。パンデミックやサイバー攻撃、そして国際政治の緊張もまた、物流の停滞や原材料不足を引き起こし、サプライチェーンに大きく影響する。名古屋市立大学教授の下野由貴氏によれば、協業によるサプライチェーン全体でのリスク分散が、各企業の成長につながるという。サプライチェーンにおけるリスクマネジメントはどうあるべきかを下野氏に聞いた。

2025/12/04

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/02

-

-

-

-

-

-

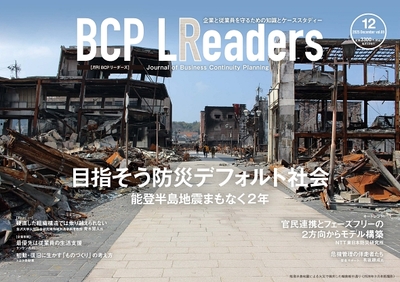

目指すゴールは防災デフォルトの社会

人口減少や少子高齢化で自治体の防災力が減衰、これを補うノウハウや技術に注目が集まっています。が、ソリューションこそ豊富になるも、実装は遅々として進みません。この課題に向き合うべく、NTT 東日本は今年4月、新たに「防災研究所」を設置しました。目指すゴールは防災を標準化した社会です。

2025/11/21

-

サプライチェーン強化による代替戦略への挑戦

包装機材や関連システム機器、プラントなどの製造・販売を手掛けるPACRAFT 株式会社(本社:東京、主要工場:山口県岩国市)は、代替生産などの手法により、災害などの有事の際にも主要事業を継続できる体制を構築している。同社が開発・製造するほとんどの製品はオーダーメイド。同一製品を大量生産する工場とは違い、職人が部品を一から組み立てるという同社事業の特徴を生かし、工場が被災した際には、協力会社に生産を一部移すほか、必要な従業員を代替生産拠点に移して、製造を続けられる体制を構築している。

2025/11/20

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方