2020/10/12

2020年9月号 リスクコミュニケーション

12時間後の雨量予測ができなければ

インタビュー「激甚気象」に備える

名古屋大宇宙地球環境研究所・坪木和久教授

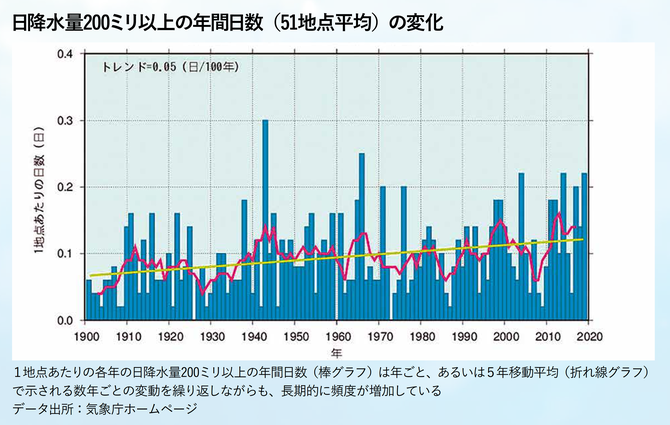

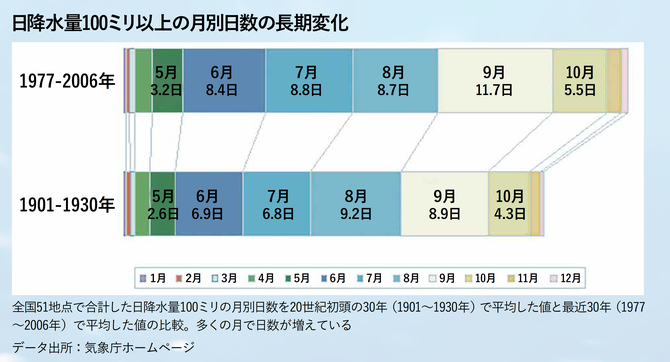

現在、日本列島は台風シーズンの真ん中にある。最近は過去に例がないような豪雨が相次ぎ、今年の「令和2年7月豪雨」も観測地点の雨量合計が2年前の西日本豪雨を超え、1時間50ミリ以上の発生回数は1982年以降で最多となった。72時間降水量の最大値も30以上の地点で観測史上1位を記録している。「激甚気象」の原因は何か、今後も増えていくのか、予測は可能なのか。名古屋大学宇宙地球環境研究所の坪木和久教授に聞いた。

(本文の内容は8月12日取材時点の情報にもとづいています)

https://www.risktaisaku.com/feature/bcp-lreaders

信濃川1000本分の水蒸気が九州に流れ込んだ

――「令和2年7月豪雨」は地球温暖化が原因なのですか。

地球温暖化の進行にともなって気温や海面温度が上昇し、大気中の水蒸気量が増えている結果、豪雨の頻度が増し、気象災害のリスクが高まっていることは確率論としていえることです。令和2年7月豪雨は、そうしたリスクが増大しているなかで発生した顕著な現象の一つといえるでしょう。

ただ、気候と気象は1対1対応の関係ではなく、原因と結果の関係をいうことができませんから、地球温暖化のせいでこのたびの豪雨が起きたという表現は、ちょっと違うかもしれません。

豪雨は一つ一つの個性が強く、それぞれに固有のメカニズムがあります。リスクが高まっているからといって、まったく同じことが毎年起こるわけではありません。共通点はあるにしても、それぞれ特徴があります。だからこそ、こうした極端現象は大きな災害をもたらすのです。

――だとすると、令和2年7月豪雨を引き起こした原因は何でしょうか。

まず大きな特徴は、梅雨前線が長大に形成されていたこと。西日本から九州、東シナ海、さらに中国大陸内陸部まで伸びていました。この大規模な梅雨前線にそって、高い水温の海から蒸発した大量の水蒸気が西から入り込んできた。そのことが一つ、背景にあります。

どのくらいの水蒸気が流れ込んだのかというと、極めてラフな試算ですが、7月4日未明に熊本南部で大雨が降ったとき、西から九州地方に流れ込んだ水蒸気の総量は1秒間に40万~ 60万トン。実に信濃川1000本分、アマゾン川であれば2~3本分に匹敵します。

もちろんすべて雨となって落ちたわけではありませんが、仮にその100分の1が降っただけでも地上はすごい量の水になる。こうした水蒸気の流れを「大気の河」と呼びますが、それが日本から東シナ海、中国大陸まで続いている状態でした。

一方で、梅雨前線にそって小低気圧といわれる小さな低気圧ができていました。小低気圧といっても数百キロの大きさです。その反時計回りの風の流れに南西から入ってきた気流がぶつかり、そこに線状降水帯ができたわけです。

そして、今年は太平洋高気圧の勢力が弱かったため、梅雨前線が長期にわたり停滞しました。例年であれば北太平洋西部の熱帯海上で対流が活発になり、持ち上げられた空気が下降してきたところに太平洋高気圧が発達します。しかし今年は対流活動が不活発だったために、太平洋高気圧が強まりませんでした。

結果、梅雨前線が長期間居座り、そこに大量の水蒸気が供給され続け、線状降水帯が同じ地域に何度も発生する状況になったのです。

2020年9月号 リスクコミュニケーションの他の記事

- 危機対応が逆境をプラスに変える

- 12時間後の雨量予測ができなければ日本の防災力は向上しない

おすすめ記事

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/03

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

-

-

報告すべきか迷う情報 × 最初の一言 × 隠蔽と正直の分岐点

ここ数年、データ改ざんによる不正が突然発覚するケースが増えています。製品仕様に適合していないにもかかわらず、データの書き換えが行われていたり、燃費データや排ガス成分濃度が改ざんされているなど、さまざまな分野でこうした事件は後を絶ちません。今年も、中部電力・浜岡原子力発電所において、安全データの改ざん疑いが発覚しました。 こうした改ざんを未然に防ぐことは、リスクマネジメントの最重要テーマですが、一方で、既に起きてしまっていることを前提として、いかに早く発見し、対処するかを考えておくことも危機管理においては重要になります。

2026/01/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方