2020年7月、国土交通省・社会資本整備審議会が「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について ~あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換~」と題する答申を発表しました。

これは、気候変動、つまり周期的変化にとどまらず恒久的に気候が変化している、という前提に立ち、水害対策を根本的に考え直さなければならないという問題意識に基づいた答申です。確かに実感として水害が増えているように感じます。1カ月前の熊本を中心に被害を受けた豪雨、昨年は千曲川の氾濫や佐賀県の六角川周辺の浸水被害、一昨年は岡山県倉敷市で大規模な浸水被害がありました。日本において、降水量は近年増えているのでしょうか?

降水量は増えている?

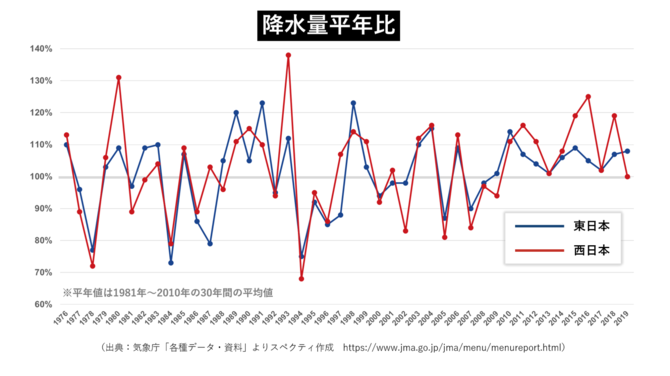

下図は、気象庁のデータベースから作成した1976年から2019年の降水量の平年比を示したグラフです。ここ10年ほどは平年を下回ることがなかったことが見受けられますが、20年前・30年前に比べて劇的に降水量が増えているということはないようです。

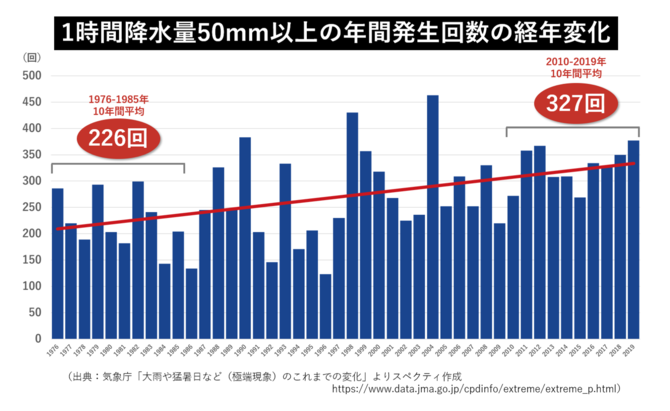

一方、1時間に50ミリ以上の雨(気象庁の基準で「非常に激しい雨」または「猛烈な雨」)の発生回数を見てみるとどうでしょうか。下図も同じく気象庁のデータベースより作成したグラフで、1976年から2019年に1時間当たり50ミリ以上の雨が降った回数を示しています。総体的な降水量は劇的に増えていると言えないものの、短時間にまとまって降る雨の回数は明確に増加していることが見て取れます。

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方