2025/11/13

事例から学ぶ

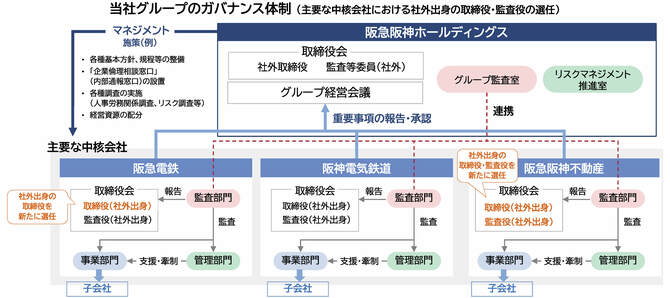

社長直轄のリスクマネジメント推進室を設置

阪急阪神ホールディングス(大阪府大阪市、嶋田泰夫代表取締役社長)は2024年4月1日、リスクマネジメント推進室を設置した。関西を中心に都市交通、不動産、エンタテインメント、情報・通信、旅行、国際輸送の6つのコア事業を展開する同社のグループ企業は100社以上。コーポレートガバナンス強化の流れを受け、責任を持ってステークホルダーに応えるため、グループ横断的なリスクマネジメントを目指している。

①リスクオーナーの任命でガバナンス強化

・グループ横断的な重要リスクのリスクオーナは、室長や部長クラスが務め、責任を明確にする。

②ホールディングス主導で強化テーマを設定

・グループ各社に強化テーマのリスクについて、具体的な改善計画の立案を促し、確実に取り組む。進展度合いによっては複数年にまたがって進める。

③グループ各社からアクシデントなどを収集し、改善に活用

・各社で参考にできるようにグループ内で発生したアクシデントやインシデントを「現実化事例」として整理し、経営層も含めて情報を共有。

リスクマネジメント推進室の新設

2024年4月1日、阪急阪神ホールディングス(阪急阪神HD)はグループ全体のリスク管理の統括機能を強化するため、社長直轄のリスクマネジメント推進室を設置した。その理由を、同社リスクマネジメント推進室リスクマネジメント推進部長の石垣太氏は「コーポレートガバナンス強化の一環です」と説明する。

同社では、阪急ホールディングスと阪神電気鉄道が統合した直後の2007年からリスクマネジメント活動を続けている。総務部が担当していたリスク管理を、専任部署を設けて対応する検討を開始したのは2021年頃からだという。背景にあったのは金融庁と東京証券取引所が進めていたコーポレートガバナンスの改訂だった。

グループ全体のリスク管理強化を目的とした取り組みは、社長直轄のリスクマネジメント推進室を設置するだけではなかった。グループ横断的に取り組む重要リスクには、それぞれ担当する部門長などをリスクオーナーとして任命し、責任を明確化した。

推進室は2.5線のイメージ

石垣氏が「ここが特徴的」と力説するのがこのリスクオーナー制の導入だ。これは責任と権限の明確化でリスクマネジメントを強化する⼿法。グループ横断的なリスクマネジメントは阪急阪神HDが担当し、対応するリスクそれぞれに責任者となるリスクオーナーを定める。

2023年度のリスク管理委員会で決定した7つの重要リスクそれぞれに、リスクオーナーとして任命されたのは、「自然災害」「法令違反」リスクは総務部長、「労務」リスクは人事部長、「情報セキュリティ」リスクは情報セキュリティ推進部長、「広報」リスクは広報部長、「ビジネスと人権」リスクはサステナビリティ推進部長、「財務」リスクはグループ経営企画室長だった。

グループ全体における推進室の役割を、リスクマネジメント推進部課長の若狭智也氏は「3線モデルの2.5線のイメージです」と説明する。3 線モデルとは、2020年7月にIAA(内部監査人協会)が公表したリスクマネジメント方法。主に、事業や業務部門を第1線、リスク管理やコンプライアンス担当部門を第2線、内部統制部門を第3線として、互いの役割分担を明確化し、リスクマネジメントを強化する方法だ。

推進室が「2.5線」というのは、ホールディングスとして各中核会社の2線機能だけでなく、中核会社全体のリスクマネジメント活動に関する確認やチェックといった役割も担っているためだ。

事例から学ぶの他の記事

- 発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

- 最優先は従業員の生活支援対策を凌駕する能登半島地震 石川サンケン

- 富士山噴火に全社をあげて対策

- サプライチェーン強化による代替戦略への挑戦

- 社長直轄のリスクマネジメント推進室を設置リスクオーナー制の導入で責任を明確化

おすすめ記事

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方