2025/11/12

事例から学ぶ

リスクマネジメント体制の再構築で企業価値向上

企業を取り巻くリスクが多様化する中、企業価値を守るだけではなく、高められるリスクマネジメントが求められている。ニッスイ(東京都港区、田中輝代表取締役社長執行役員)は従来の枠組みを刷新し、リスクマネジメントと経営戦略を一体化。リスクを成長の機会としてもとらえ、社会や環境の変化に備えている。

①マテリアリティをリスクマネジメントの中心に

・マテリアリティを仲介させることでリスクマネジメントと経営戦略を接続。

②リスクマネジメント体制の整備

・全社的なリスクマネジメントを機能させるため、一元化は不可欠。

③リスクと機会に関する精度を高める

・部門長や執行役員へのヒアリングを実施し、多角的にアプローチする。

攻めのリスクマネジメントに転換

2023年度からリスクマネジメント体制の再構築に取り組んだニッスイ。きっかけは2021年のコーポレートガバナンスコードの改訂だった。取締役会の責務として「経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと」が明示された。

同社総務部リスクマネジメント推進課課長の水谷栄一氏は、「企業価値の毀損を防ぐという守りのリスクマネジメントから、『適切なリスクテイク』で企業価値の向上につなげる攻めのリスクマネジメントへの転換が求められていると感じました」と語る。

企業価値の向上につながるリスクマネジメントは、単にリスクを回避するだけではない。ときには、経営戦略としてリスクを積極的に取る必要がある。一方で、適切な管理によって抑え込むリスクも存在する。

目指すは、中長期的な経営戦略と一体となったリスクマネジメント体制への再構築。経営戦略に関わるリスクを漏れなく抽出するため、中心に置いたのがマテリアリティだった。ただし、取り組み当初のマテリアリティは2016年に策定したもの。そこで重要リスクの特定と並行して、マテリアリティ自体も見直した。

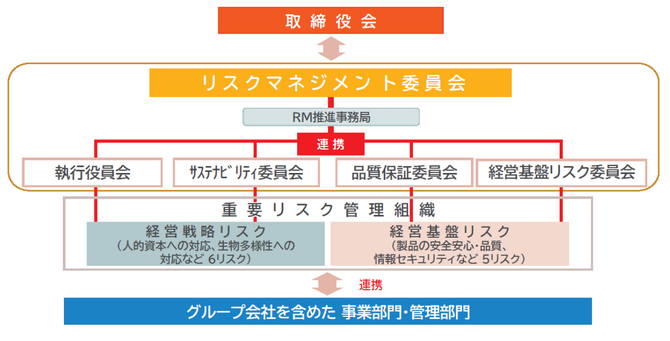

必須だったのはマテリアリティの見直しだけではなかった。ばらばらだったリスク管理を一元化するためにリスクマネジメント体制の変更も不可欠だった。従来は情報セキュリティやコンプライアンス、BCP、労働安全衛生を担当するリスクマネジメント委員会、気候変動や生物多様性などに関するリスクを担当するサステナビリティ委員会、製品の安全や品質保証の仕組みを整備する品質保証委員会が独立して存在。それぞれが関わることなく担当リスクだけを管理していた。

全社的に一元化したリスクマネジメントのため、それまでリスクマネジメント委員会が担当していたリスクの管理は経営基盤リスク委員会に委譲。経営基盤リスク委員会とサステナビリティ委員会、品質保証委員会、執行役員会の事務局が連携し、リスクマネジメント委員会が重要リスクを管理する体制へと変更した。

- keyword

- リスクマネジメント

- ニッスイ

- マテリアリティ

- GOOD FOODS Recipe 2

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方