2015/07/10

C+Bousai vol3

原発被害を乗り越え未来に繋ぐ

半田沼の決壊による被害

桑折町は震災の前から少しずつ防災に取り組んでいた。およそ100年前の1910年、町の北に位置する半田山の半田沼が大雨で決壊し、135戸が流出、500人が被災する被害を与えていた。半田沼決壊から100周年を記念し、2010年には専門家を招き土砂災害の恐ろしさを講演してもらうなど、防災意識向上に努めていた。

「現在の半田沼はコンクリートで擁壁され、以前とは場所も変わっているなどほぼ決壊の心配はないが、東日本大震災ではため池が決壊して福島県内でも7人が亡くなっている。今回の地区防災計画では、地震と沼の決壊による被害を想定した」(菅野氏)。

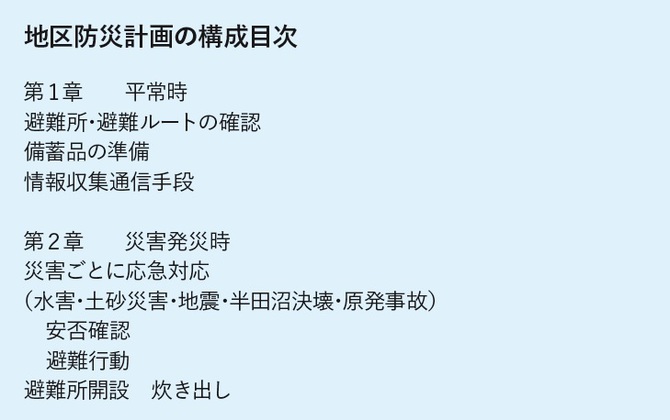

桑折町半田地区の人口は現在3700人で桑折町の3分の1を占める。地区防災計画を策定した半田地区住民自治協議会は、地区に14ある町内会と、PTA、婦人会、老人クラブなど13団体で構成している。そのうち65歳以上の高齢者の割合は1230人で、3人に1人は高齢者という高齢地域だ。就労者の多くは日中、地区外で働いているため平日昼間に災害が発生した場合は主婦層、子ども、高齢者が中心となって対応しなければならない。そのため、地区防災計画では安否確認を冒頭に挙げ、家族の安否確認手法を確認するとともに、普段からの付き合いを通じて近隣の家族構成を把握するなど、隣近所の安否確認を推奨している。1人暮らしの高齢者や介助の必要な要支援者を日ごろから確認し、避難を支援するためだ。そのほかにも、希望者は町の保健福祉課経由で「避難行動要支援者台帳」に登録することができ、安否確認、避難誘導に活用される。

通信手段としては、防災行政無線を町内会長に配備。電話が使えない状況でも、町内会の住民の安否確認、建物の被害状況、避難所の設置情報などを情報収集できる体制を整えた。

C+Bousai vol3の他の記事

おすすめ記事

-

能登半島地震からまもなく2年

能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。

2025/12/25

-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2025/12/23

-

-

-

-

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方