レジリエンス

-

トレッキングポールに頼らない転倒・滑落対策は?

メリットとデメリットのどちらをとるかは、その時々のさまざまな条件に応じてケースバイケース。ハルトがトレッキングポールを持たないのは、いまの自分にとってはメリットよりデメリットが大きいと判断したからです。が、歩きやすさや転倒防止のメリットをただ捨ててしまうのもまたリスク。今回はハルトが考えた代替の工夫を紹介します。

2023/04/20

-

第216回:仙台防災枠組に対する取り組み状況の中間レビュー (1)

今回から複数回にわたって、2015年に採択された「仙台防災枠組2015-2030」に対する各国での取り組み状況の中間レビューのためにまとめられた、国連防災機関の報告書(2023年4月発表)を紹介する。災害リスク軽減戦略の策定が国レベルでは進んでいるものの、各国内における自治体レベルの戦略策定は一定レベル以上に進みにくいという状況にあるようだ。

2023/04/19

-

話題のチャットボット「ChatGPT」から期待される防災DX

今話題のChatGPTは、米国のOpenAIという企業が開発した、人工知能技術を活用したAIチャットボットです。実は既に、防災チャットボットは存在しており、国民一人ひとりの避難と災害対応機関の意思決定を支援する目的で、「SOCDA(ソクダ)」というチャットボットが、国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED)、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、株式会社ウェザーニューズ、LINE 株式会社によって開発されています。

2023/04/18

-

ヒヤリ・ハット共有しインシデントに素早く対応

有機野菜などの宅配事業を展開するオイシックス・ラ・大地。「Oisix 」「大地を守る会」「らでぃっしゅぼーや」の主要3ブランドはコロナ禍の巣ごもり需要を取り込み、会員数と売上を大幅に伸ばしてきました。その成長を支えているのがリスクマネジメント活動です。同社の取り組みを紹介します。

2023/04/17

-

ヒヤリ・ハット共有で成長を支えるリスクマネジメントオイシックス・ラ・大地

2023年5月の危機管理塾5月9日(火)16時から行います。発表者は、オイシックス・ラ・大地執行役員の山下寛人さんです 。

2023/04/14

-

緊迫度を読み違う企業に欠けている姿勢

前回の掲載以降も、グローバル環境に数々の動きがありました。外交上の対立と経済は別だという時代が終焉に向かっているのは明らかで、もしまだそのような事態ではないと思えるとしたら、ことの緊迫度合いを読み違えている可能性が濃厚です。今回は、なぜそうした読み違えが起きるのか、それを防ぐにはどうしたらよいのかを論考します。

2023/04/13

-

新・熱中症対策セミナー

※「ZOOM」を使える人なら誰でも参加可能です。気候変動等の影響により、真夏日や猛暑日が増加傾向にあります。今夏も猛暑が予想されますが、政府では、熱中症対策を強化するため、気候変動適応法改正案を今国会に提出することを発表しました。

2023/04/13

-

第215回:社会インフラなどに関するサイバーセキュリティが直面している課題

今回、紹介するのは、OT(Operational Technology)に関するセキュリティ対策に関する報告書。十分な対策がとられているとは言えない状況で、サイバー攻撃で社会インフラが機能不全に陥るような事態が発生するリスクは、当面あまり減らないと考えた方がよさそうだ。

2023/04/12

-

CO2排出削減の本気度伝わる情報開示に高評価

家電量販店ヤマダデンキを擁するヤマダホールディングスは、家電量販業界で最初に気候変動対応のTCFDに賛同を表明。業界トップとしてリスクと機会の情報開示を行うだけでなく、CO2排出削減に向けた実効性のある対策を目指しています。全社的なサステナビリティ活動を展開するための組織体制も整備しました。同社の取り組みを紹介します。

2023/04/10

-

価値観の違いが引き起こす新興リスク

われわれが日々暮らしている社会では、多様な価値観が存在する。こうした価値観が、社会から批判され、反感を覚えた顧客が報復として購買を中止したり、ネットで意見を流したりすることもありえる。新興リスクとも言える報復リスクを考える。

2023/04/10

-

リスクトレンド研究会―2023 年度スタートにあたり注意すべき変化や考慮すべきリスク

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドと注視するポイントを伝えるとともに、連載者同士が意見交換を行って記事を深掘りし、得られた気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2023/04/06

-

一筋縄ではいかないスケジュール管理

余裕を見てスケジュールを組んでもいつの間にか遅れてしまう。そのたびに時間管理の重要性が叫ばれますが、決定的な原因も見つからず、対策は意外と難しいのではないでしょうか。そのためまずは現実を謙虚に受け止め、できることを考えて実行する。そして万一遅れたときの対策も心得ておく。山の時間管理から学びます。

2023/04/06

-

第214回:欧州の運輸業界におけるサイバー・インシデントの実態

今回、紹介するのは、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)による、運輸業界のサイバーセキュリティに関する最新動向などがまとめられた報告書。本報告書によると、2021年から2022年にかけて運輸業界におけるサイバー・インシデント発生件数が増加傾向にあり、その背景のひとつとしてロシアのウクライナ侵攻が影響していると考えられている。

2023/04/05

-

年度替わりは各種の報告書が出るタイミング

年度末の3月には例年、行政等によるさまざまな報告書が発行されます。今回から、重要なものをいくつかピックアップして紹介します。最初は「介護施設の防災・減災ガイド」。一般社団法人日本医療福祉建築協会(JIHa)が厚生労働省の補助を受けて調査研究委員会を設置してまとめたもので、現実的な防災対策を「わかりやすく」示しています。

2023/04/05

-

保育施設等におけるBCP(業務継続計画)について

【大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故など不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを業務継続計画(Business Continuity Plan)をBCPと呼ぶ】と多くのBCPを説明するガイドにはこのような内容が書かれています。なにやら難しくてスルーしている人が多いのではないかと思います。今回は保育BCP初心者の方向けに発信いたします。

2023/04/04

-

コロナは危機管理を進歩させたのか

政府のコロナ政策が転換期を迎えるなか、新年度が始まりました。企業においてもさまざまな社内規制・ルールが変わり、防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートのタイミングです。この3年間、企業のリスク環境は大きく変わりました。コロナ禍にあって、危機管理は進歩したのか、あるいは後退したのか。名古屋工業大学大学院の渡辺研司教授に聞きました。

2023/04/04

-

危機管理ビジネスにおける「風評被害リスクの脅威」を徹底解説!レピュテーションリスクを回避するポイント

2023年4月の危機管理ビジネス勉強会の講師は、レピュテーションリスクマネジメントのソリューションを提供する株式会社ブランドクラウド代表取締役お井原正隆氏です。

2023/04/03

-

BCP、リスクマネジメント、再始動

4月から新年度、折しも政府のコロナ政策が転換点を迎え、企業の防災・BCP、リスクマネジメントも再スタートです。新たな危機が次々と現れては変化してきたこの3年間、ストレスフルな環境のなかで企業の危機管理はどう進歩したのでしょうか。再スタートにあたり何を反省し、何を改善すべきでしょうか。専門家のインタビューと企業の事例から考えます。

2023/04/01

-

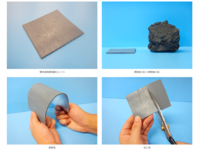

遮炎・断熱性を発揮する薄肉高熱膨張耐火シート

古河電気工業は、火災時に遮炎性・断熱性を発揮する建築物向けの「薄肉高熱膨張耐火シート」を販売する。目地材や耐火保護材としての施工を考慮し、通常時2ミリメートルと薄く柔軟性を持たせたもの。摂氏400度の熱によって体積が約27倍、厚さが45ミリメートルまで膨張し、炭化物を形成することで延焼を防止する。

2023/03/31

-

内閣府、「事業継続ガイドライン」を改定

内閣府(防災担当)は24日、災害時における事業継続計画(BCP)の策定および運用の大枠などを示した「事業継続ガイドライン」の改定版を公表した。改定版では、テレワークの活用に関する言及を増やすとともに、オンラインを活用した意思決定を行える仕組みの整備などにも言及。

2023/03/24

-

山歩きを例に学ぶ「SMART」の使い方

4月から新年度が始まり、目標を立てる機会が増えるのではないでしょうか。その際に役立つツールが、以前にも紹介した「SMART」です。配慮すべき5つのポイントを端的に示す指標で、これにそって目標を組み立てれば実行と達成が容易になるというもの。使い方もシンプルです。具体的にどう使うのか、山歩きを例に紹介します。

2023/03/23

-

第213回:混乱が続く事業環境に対応するためのリスクマネジメント

今回紹介するのは、さまざまな混乱が次から次へと発生する状況を受け入れ、いかにうまく切り抜けていくかという課題認識にもとに、行われた調査報告書。リスクマネジメントのためのソリューションに対して回答者から最も多く求められているのは、インシデントの発生をリアルタイムで検知する、使い勝手の良い警報システムだとしている。

2023/03/22

-

組織の垣根を越えるリスクマネジメント活動

住宅建材・設備機器メーカー大手の株式会社LIXILHOUSING TECHNOLOGYは「体系化」「情報」「活動」の3軸をベースにリスクマネジメントを展開。重点活動の一つが、自然災害リスクに対する対応力向上活動です。災害による被害の最小化は住宅建材設備を供給する者の責任と位置付ける同社の取り組みを紹介します。

2023/03/19

-

【Lesson3(8講義)】IT-BCPの構築と運用

IT-BCPの構築と運用のポイントについてリスク担当者、BCP担当者にもわかりやすく解説します。解説者は、プリンシプルBCP研究所所長の林田朋之氏です。

2023/03/17

-

第212回:サイバー・レジリエンスへの取り組みにおいて何を重視すべきか

今回、紹介するのはBCMの専門家や実務者による非営利団体である BCIが3月に発表した「Cyber Resilience Report」の2023年版。システム側の対策だけではなく、人的な側面も含めた確認・検証が必要だと認識する組織が増えてきているようだ。

2023/03/15

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)