様子見の姿勢ではゆでガエルへの道一直線か⁉

第35回:経済安全保障に向き合う時代変化(1)

多田 芳昭

一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

2023/03/14

再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭

一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

「経済安全保障」という言葉を知らない人は、もはやいないのではないだろうか。企業においても、危機管理、コンプライアンス、事業継続、サステナブルなどの経営戦略事項のなかで少なからず語られているものと思う。

だが、日本の実態は、G7など先進主要国と比較して周回遅れの環境下にある。それは主に法制度上の規制の違い、政治の問題の影響が大きい。

筆者はかねてより、経済安全保障を本気で考えるならば、セキュリティクリアランスや輸出入の規制強化の法整備を先行させるべきと主張してきた。それは日本流のやり方、ある意味美点でもあるやり方が限界に来ていると考えるからだ。すなわち、規制なくとも性善説による個々の意識と空気を読む力で、社会環境を個々に考慮し、適切に自重する、こうした美点に頼るのは難しいといわざるを得ない。

グローバル化が進展した社会環境では、企業においても国境をまたがる経営が進展している。本気で経済安全保障を考え、他国の規制と同等の対応をすれば、間違いなく大きな痛みをともなうだろう。その痛みを乗り越えてでも実施すべきとの正論はあっても、実際問題として梯子を外されるリスクも感じる状況下、正直者が損をしかねないと判断する経営者がいてもおかしくない。

巷では保守系論陣を中心に、このような企業の姿勢を目先の利益追求の「守銭奴経営」といった厳しい表現で批判している。安全保障が保てなければ国家の存立も危ぶまれるのだから、最優先で課題に向き合うべきであり、この厳しい批判は正論ではある。

だとしたら、政治側が覚悟を示し、法的規制を具現化すべきであり、そうしてはじめて企業経営も一定の痛みを乗り越えて実行する覚悟を持ち、国家としてのガバナンスが効くかたちになると筆者は考えている。しかし、このようなデジタル的な政治の変化は日本において相当なアレルギー反応をともなうとともに、抵抗勢力も強力なため、実現に至っていない。

経済安全保障の問題は、外圧の影響もあり、アナログ的に徐々に変化は続けてきたのも事実であろう。だが、企業においては、経営指針などでうたいながらも統制は緩く、現場では本音と建前の使い分けで対処する風潮が強い。厳しく本筋で意見をいうと大人げないと疎まれ、経済面の現実性がないと批判される状況すら一部ではあるのではないだろうか。

それこそ『違法性はない』として経済性を優先する判断が企業の現場で行われても不思議ではないが、これはコンプライアンスの概念の本質やリスクマネジメントを理解していない基準でもあり、ある意味で言い訳に過ぎない。

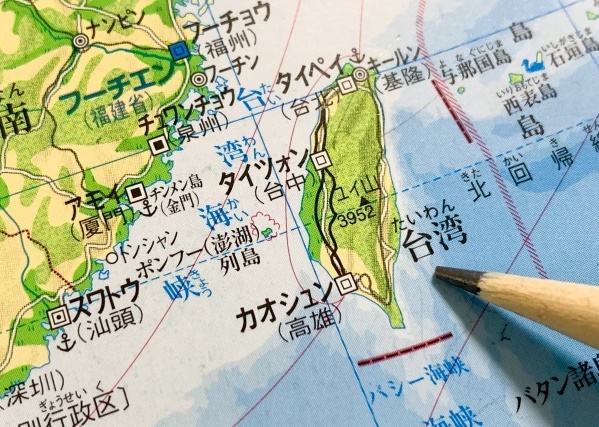

民族弾圧、強制労働による人権問題をはらんだサプライチェーンが報告され、またウクライナ戦争勃発から台湾有事のリスク増大など現実の安全保障上のリスクも目の前に突き付けられて、ここに来ての国際情勢の変化は著しい。

こうした変化に向き合う姿勢を示さなければ、ネットを中心とする情報環境を考えた場合に発生し得る企業バッシングなどのリスクは計り知れない。

これまでの変化はアナログ的であり緩やかだった。それゆえ、ゆでガエル状態に陥らないようにしなければならない。特に企業経営は大きな分岐点となる課題を突き付けられているのは間違いなく、そろそろ違法性はなくとも本気度を示した対応が必要になるのではないだろうか。

再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事

おすすめ記事

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方