2023/03/19

事例から学ぶ

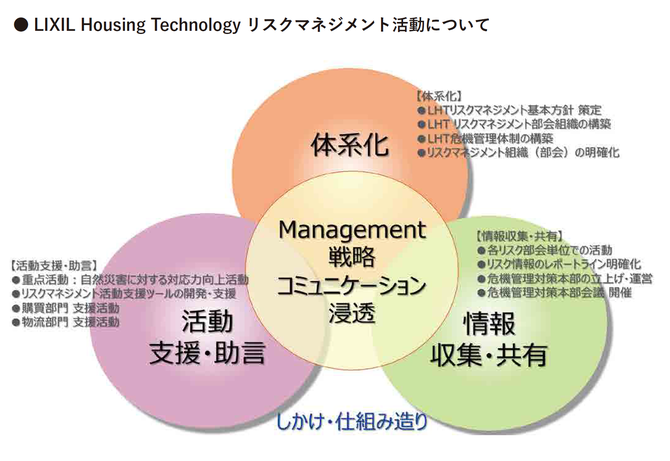

住宅建材・設備機器メーカー大手の株式会社LIXILHOUSING TECHNOLOGYが展開するリスクマネジメント活動は、体系化、情報、活動の3 軸をベースにしている。その同社が現在、重点活動のひとつとして取り組んでいるのが、自然災害リスクに対する対応力向上活動だ。目指すのは被害を最小化し、住宅建材設備の供給責任を果たすことだ。

LIXIL HOUSING TECHNOLOGY

東京都

※本記事は月刊BCPリーダーズvol.36(2023年3月号)に掲載したものです。

❶工場、物流センター、開発拠点など全拠点で大規模風水害と地震のタイムライン策定を推進

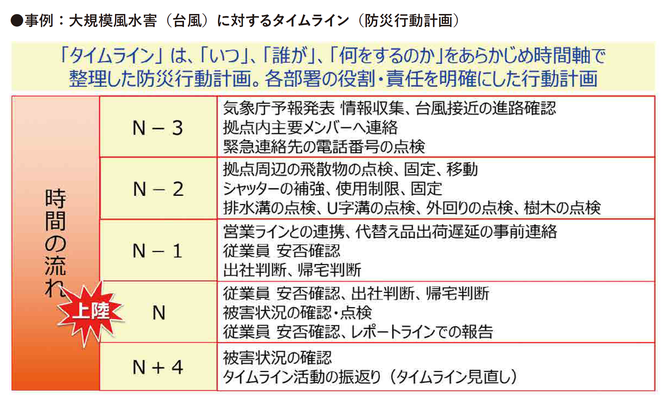

・風水害では襲来3日前から、地震では発生直後からのタイムラインを、「いつ」「誰が」「何をするか」の観点から整理。地域によっては大雪のタイムラインを策定している拠点もある。

❷「リスクマネジメント通信」で自主的改善が加速

・各拠点の具体的な改善事例を「リスクマネジメント通信」で紹介。「狙い」「活動内容」「成果」を中心に図解などを用いて平易に説明し、メール配信や社内イントラ、グループウェアのWorkplaceなどで従業員に広く情報公開している。

❸ eラーニングによる自主学習

・自然災害に関する基礎的な知識の習得を目指した動画などを、社員に興味を持ってもらいやすくするため、バーチャル動画の作成ツールを活用してeラーニング教材にしている。

活動の軸となるタイムラインの策定

LIXIL HOUSING TECHNOLOGYリスクマネジメント推進室の犬山達彦氏は「我々は住宅建材メーカーとして、自然災害等の際に資材供給の社会的責任を果たす必要があります。これまでの大規模な自然災害を見ていると、残念ながら被害をゼロにすることはできませんが、そこで諦めるのではなく、被害の最小化を目指して取り組んでいます。『ヒト造り』と『自分ごと』をキーワードに現場と共に活動を進めています」と語る。

同社がこの活動の軸として据えているのが、タイムラインだ。タイムラインとは時間軸に沿って発災前後の対応を事前に計画しておく災害対策の手法。「いつ」「だれが」「何をするのか」をあらかじめ考えておくことで、被害の最小化に貢献できる。特に異なる組織が一緒になってタイムラインを策定することで「顔の見える関係」が構築され、災害時の連携に効果があるとされる。

同社では工場、物流センター、開発拠点など全拠点で大規模風水害と地震のタイムラインを策定してきた。風水害では襲来3 日前から、地震では発生直後からのタイムラインを、「いつ」「誰が」「何をするか」の観点から整理。地域によっては大雪のタイムラインを策定している拠点もある。

犬山氏は「タイムラインは防災活動としてだけでなく、事業継続計画の一つとして位置づけています。先見先手を実践することが結果として被害の最小化につながります」と説明する。

タイムラインの策定には、従業員が主体的に取り組めるワークショップ方式を採用。かつては総務や一部の担当者のみで取り組んでいたが、それでは被害の最小化に限界があると考え、少なくとも拠点の幹部メンバーが参加するようにした。「各拠点の管理職などの責任者が参加し、一人一人が『自分ごと』として考える場にすることが必要」と犬山氏は語る。

「リスクマネジメント通信」で自主的改善

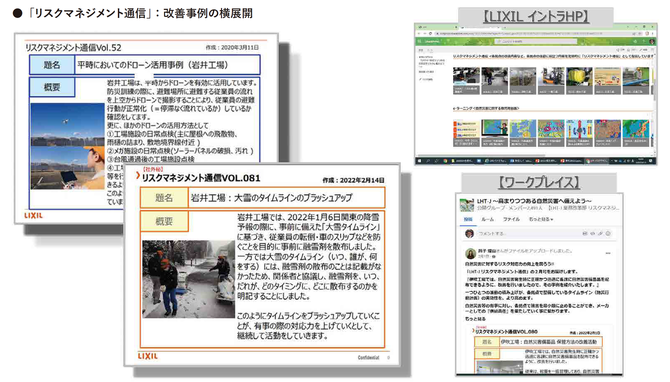

さらに同社では、災害対応力を高める数々の取り組みを行っている。1つは各拠点の具体的な改善事例を紹介する社内報「リスクマネジメント通信」の発行だ。

例えば、ある工場拠点が大雪に対するタイムラインをより実効力を高めるべく改善した事例を掲載。具体的には降雪予報の発表をトリガーに融雪剤を散布することをタイムラインに明記したというものだ。

また別の工場で、衛星携帯電話の刷新に合わせて保管場所マップの見直しやマニュアルの整備、訓練実施要項の作成を行ったことを紹介。ほか、簡易土嚢や防災グッズを実際に使った感想などを紹介している。

これらの活動事例は「狙い」「活動内容」「成果」を中心に図解などを用いて平易に説明。メール配信や社内イントラ、グループウェアのWorkplaceなどさまざまな方法を用いて従業員に広く情報公開している。

また、活動事例とともに各拠点のリスクマネジメント責任者や担当者の声を個人写真付きで紹介。理由は「活動を讃えるため」と犬山氏はいい、個人に根ざした紹介は拠点間コミュニケーションのきっかけとしての機能も果たしているという。

「リスクマネジメント通信」は、活動のバランスを見るバロメーターにもなる。過去の内容を対策別で整理すると、マニュアル化や避難計画、訓練、教育などのソフト対策が54%、構造物の耐震化、転倒防止、備蓄、浸水防止のようなハード対策が46%。「改善活動がハードとソフトの両輪でバランスよく進んでいることを示唆している」と犬山氏。「リスクマネジメント通信を通して取り組みを組織横断的に紹介することで、良い改善の横展開を促進し、活動の活性化にもつながっている」と話す。

事例から学ぶの他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方