レジリエンス

-

第220回:BCM関係者がオペレーショナル・レジリエンスをどのように捉えているか

今回紹介するのは、BCMの専門家や実務者による非営利団体であるBCIによるオペレーショナル・レジリエンスに関する調査報告書の2023年版。組織がどのような法律や監督指針などに従うかを尋ねたところ、EUのDigital Operational Resilience Act (DORA) が大幅にランクアップするなど、EUの法律の存在感が高まっているようだ。

2023/05/24

-

スペクティ、最新版BCP対策レポートを無料公開

防災テックベンチャーのSpecteeはこのほど、BCP(事業継続計画)の具体的な策定方法から最新のトレンドまでをカバーしたレポート「BCPのすべて~意義・策定方法からレジリエンス経営の実現まで~」(全66ページ)をアップデートして公開した。日本企業のBCP策定率の増加やレジリエンス向上を支援するため、無料でダウンロード提供している。

2023/05/22

-

重要リスクの理解深めるファシリテーション

重電機メーカーの明電舎は2016 年度から、全社的リスクマネジメント活動を開始。3ラインモデルと呼ばれる機能分担手法とCSAと呼ばれるリスク分析・評価手法を用いて体制を整備し、一般社員や管理職のファシリテーションを充実して重要リスクの把握、共有に務めながら活動への理解を深めています。同社の取り組みを紹介します。

2023/05/18

-

広島県、31日まで「防災職」受験受け付け

広島県は、頻発する大規模自然災害に対して的確に対応するため、2023年度職員採用試験において、自然災害等への対応(災害予防、災害応急対策等)を専門的に行う採用区分「防災」を新設した。5月11日〜31日の期間で、「防災職」を含む大学卒業程度試験(2024年4月1日採用時22~29歳)の受験受け付けを行っている。

2023/05/17

-

想定外リスクへの対策と対応

2023年6月の危機管理塾6月13日(火)16時から行います。今回は「想定外リスクへの対策と対応」をテーマに編集長の中澤が発表するほか、会場参加者同士の意見交換会を行います。

2023/05/17

-

第219回:社会インフラなどにおける事故等の急増と、米国企業における対策状況

今回は、米国のOnSolve 社が実施したリスクの影響に関する調査レポートのなかで、社会インフラに関する事象について焦点を当てて紹介する。2021年と2022年との間で危機事象の発生状況を比較したところ、「Infrastructure and Technology」と「Transportation Accidents」の2つのカテゴリーが急増が他と比べて急増したという。

2023/05/16

-

ブランドを守る! 日本コカ・コーラのERM

「コカ・コーラ」を筆頭に、多くの製品ブランドで日本の飲料業界をリードする日本コカ・コーラ株式会社。同社では、アトランタにあるグローバル本社や国内に5社あるボトラー社とともにコカ・コーラシステムを構築し、全社的リスクマネジメントに取り組んでいます。その体制と仕組みを紹介します。

2023/05/14

-

介護事業所のBCP策定を支援

防災・BCPのトータルサービスを提供するレジリエンスラボは、「介護事業所向けBCP策定支援サービス」を提供する。介護事業所と一緒にBCPを作り上げることで、介護施設の運用維持と介護職員の業務負担の軽減を支援するもの。

2023/05/12

-

G7広島サミットから読み解く国際情勢と企業リスク

経済安全保障を考慮した事業戦略を検討する際、必要不可欠な情報はまず国際情勢です。今まさにG7広島サミットが開催されようとしているタイミングで、さまざまな動きから読み取れる情報は豊富。その一部に触れながら、激変する世界と対立の構図、日本の位置付け、発生し得るリスク、そのなかで企業が目指すべき方向性を探ります。

2023/05/12

-

防災イラストをBing イメージクリエーターでAI生成してみた

防災や減災を伝えている時、「わかりやすいイラストや写真がない」と思ったことはありませんか?今回は、防災イラストを「Bing イメージクリエーター」で生成してみたので、そのことについてお伝えしたいと思います。

2023/05/11

-

情報収集はオープンに 判断は慎重かつ柔軟に

親切心からのアドバイス、受け入れるべきか否かで迷うことは珍しくありません。他人の「良かれ」が自分の「良かれ」であるとは限らない。逆もまたしかり。とはいえ、頑なに拒否するのも何か違う。ならば、あくまで参考情報として広く受け入れ、ただし判断は慎重かつ柔軟に。情報を発する側・受ける側の姿勢を登山のワンシーンから学びます。

2023/05/11

-

第218回:仙台防災枠組みに対する取り組み状況の中間レビュー (3)

前回、前々回と同じく「仙台防災枠組2015-2030」に対する各国での取り組み状況の中間レビューのためにまとめられた、国連防災機関の報告書(2023年4月発表)の後半部分を紹介する。後半は、枠組で設定されている優先行動について、各国がどのように取り組むべきかという視点でまとめられている。

2023/05/10

-

相談を待つのではなく訪問し働きかけて

年度末に発行された福祉と防災に関する報告書の紹介第2弾は、内閣府の「災害ケースマネジメント実施の手引き」を取り上げます。被災者の課題を個々に把握した上で、その再建を支援する取り組み。相談を待つのではなく、被災者を訪問し困りごとを引き出す活動が重要視されています。今回の「手引き」は実践的で役立つものになっています。

2023/05/10

-

企業は生成AIとどう向き合えばよいのか?

生成AIは画像や音声、テキストなどを用いた深層学習をもとに、インターネット上の大量のデータを組み合わせて新しいデータを生成できる人工知能。人間のように対話できるモデルの登場が市場に与えた衝撃は特に大きく、ビジネス利用に向けた動きが急加速しています。企業が生成AIを導入するうえでのポイントを聞きました。

2023/05/09

-

BCP事務局の個人スキルを高める訓練とは?

経営層の期待と裏腹に、危機管理担当者の多くがBCP 訓練の効果に不安を抱いています。災害時の状況を組織的に確認し、足りない点を明確にするのには役立っても、担当者自身の個人スキルを上げるものではないと感じるからでしょう。実は、この部分に焦点をあてたのがいわゆるモックディザスタ訓練です。今回はその進め方を説明します。

2023/05/08

-

防災通じて生かし合えるか企業と地域

コロナ後の防災活動において、重要なポイントとなるのが企業と地域の関わりです。外部の支援が必ずしも得られるとは限らない状況下、身近なコミュニティーの大切さが再浮上。企業が地域防災に参画していく意味があらためて問われています。両者が抱える課題と良好な関係づくりの方向性を、香川大学の磯打千雅子准教授に聞きました。

2023/05/02

-

リスクトレンド研究会―多様性の時代のリスクマネジメント

リスク対策.com の連載陣が、自身の記事を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドと注視するポイントを伝えるとともに、連載者同士が意見交換を行って記事を深掘りし、得られた気付きを共有します。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。

2023/05/02

-

コロナ後の防災

月刊BCPリーダーズ5月号の第1特集は、コロナ禍の学びを今後の防災にどう生かすか、企業と地域の関係はどうあるべきかを考えます。第2特集では、企業は生成AIとどう向き合えばよいのかを探ります。企業事例は、いまの時代に不可欠となってきた全社的リスクマネジメントの取り組みをピックアップし、それが組織にもたらす効果を紹介します。

2023/05/01

-

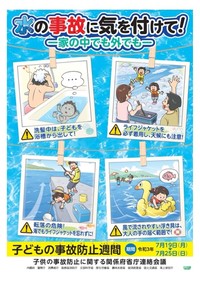

川に近づく時は、5m前からライフジャケット着用を!

この大型連休中は、気温が30度近くになる地域もあるようです。こうなってくると心配なのは、水辺の事故です。泳ぐ準備もしていなかったのに、暑いからとその場の勢いで水辺に近づいてしまい水難事故に遭うことが懸念されます。

2023/05/01

-

仕事の学びを個人知ではなく組織知とすることが急務

人材不足が深刻になっている今、必要な人材を確保するという人材リスクが改めてリスクマネジメントの焦点になっている。採用はもちろんのことであるが、すでに雇用している人材の維持も大きな課題である。

2023/04/30

-

災害時に役立つカタチへ変形できる「カート」「ラック」

サカセ化学工業は、運搬や収納に便利な商品が、災害時に役立つカタチへと変形できる商品群「METAMO+(メタモプラス) 防災・変形シリーズ」を販売する。ヘルスケア市場で⻑年培ってきた実績やノウハウを生かし、「もしも」の時にも備える搬送・収納ツールとして展開するもの。シリーズ第一弾として、機能性や操作性、安全性にもこだわった「カート」と「ラック」の2タイプを販売する。

2023/04/29

-

航空写真を活用した風災リスク診断

東京海上日動火災保険と国際航業は、航空写真を活用した「企業向け風災リスク診断ソリューション」を提供する。東京海上日動の保有する過去の風災事故に関するデータと、国際航業が所有する地上解像度5センチメートルの超高解像度航空写真等を組み合わせて、台風や突風等の風災リスクを診断するサービスを企業向けに提供するもの。

2023/04/27

-

危機管理活動が「バカの壁」を突き崩す

企業の経済安全保障対応を阻害する情報の歪み。その発生構造を見ていくと、組織の縦割り問題に行き着きます。端的にいうと、全体最適思考の欠如。この弊害は欧米型企業より日本型企業のほうが現れやすく、ゆえに組織内の危機管理、ガバナンス担当部門の活動がより重要です。情報収集分析体制の強化に向けていま企業がなすべきことは何かを論考します。

2023/04/27

-

防災に生かすコロナ禍の学び

3年に渡るコロナ禍は社会の弱点をいくつも可視化しました。対応が加速すると同時に新たな問題も浮上しています。防災も同様で、多くの工夫が生み出された半面、従来のコミュニケーションは後退。いま再び環境変化のときを迎え、何を見直し、何を継承すればよいのでしょうか。神戸大学名誉教授・兵庫県立大学名誉教授の室﨑益輝氏に聞きました。

2023/04/26

-

第217回:仙台防災枠組に対する取り組み状況の中間レビュー (2)

前回と同じく「仙台防災枠組2015-2030」に対する各国での取り組み状況の中間レビューのためにまとめられた、国連防災機関の報告書(2023年4月発表)を紹介する。開発途上国での取り組みが遅れており、枠組で設定された目標を達成するには、開発途上国における災害リスクの軽減を進めることがカギとなる。

2023/04/26

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)