2012/01/25

誌面情報 vol29

相次ぐハリケーンから国民を守る

キューバは、世界で最も多くのハリケーンが襲来する地域の1つとして知られる。首都ハバナが水没するなど、これまで幾度となく壊滅的な被害を受けてきた。しかし、死者の数は驚くほど少ない。意外なことだが、キューバは国連や赤十字をはじめ、欧米諸国からも防災モデル国として注目されている。「『防災大国』キューバに世界が注目するわけ」(築地書館)の共著者の一人、吉田太郎氏に話を聞いた。

ハリケーンは、襲来した地域に壊滅的な被害をもたらし、住宅や公共施設はもちろん、数多くの人命も奪う。2005 年にアメリカ南東部を襲った大型ハリケーン・カトリーナは、死者1836 人、行方不明者705 人に及び、今日まで、アメリカで最も多くの人命を奪った自然災害の1つと言われる。

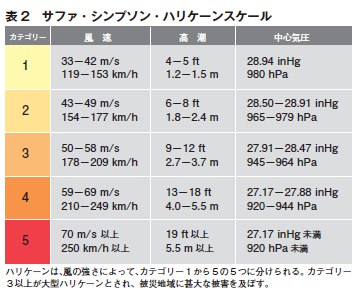

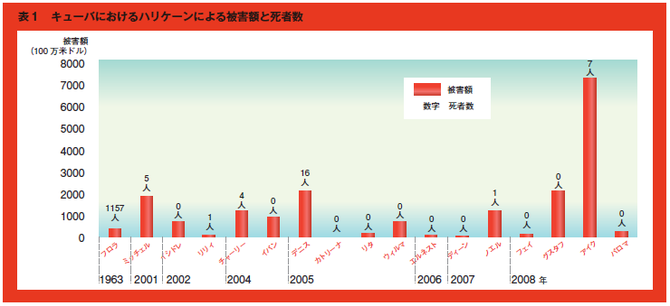

キューバが位置するカリブ海周辺地域は、ハリケーンのメッカとして知られ、1996 年から2005 年の10 年にかけて、8回に及ぶハリケーンに見舞われ、うち、4 回はカトリーナと同規模の、あるいはそ れを凌ぐ大型のハリケーンが襲来した。とくに、2000年以降からは、ほぼ毎年のようにハリケーンに襲われている。しかし、キューバのハリケーン被害における死傷者は極めて少ない。例えば、2004 年のハリケーン・チャーリー(カテゴリー3)では、アメリカのフロリダ州で30 人が命を落としたが、キューバでは死者数はわずか4人だった。2008 年のハリケーン・グスタフ(カテゴリー4)でもアメリカやハイチでは多くの死者が出たにも関わらず、キューバでは皆無だった。

こうした実績から、国連や赤十字、さらには社会主義国であるキューバに対して経済封鎖を行っているアメリカまでもが、防災のモデル国としてキューバを注目している。

■危険地域から迅速に避難

2010 年 1 月 12 日に発生したハイチ地震(マグニ チュード 7.0)では、30万人以上が命を落とした。 防災インフラ整備に手が回らない開発途上国は先進国に比べ、概して自然災害に脆弱であるといえる。 キューバも先進諸国とは比較にならないほど防災インフラは貧しい。スペインの植民地時代の面影を色濃く残す首都ハバナは、観光資源には恵まれているものの、19 世紀や 20世紀前半の建築は老朽化が進み、防波堤等の防災基盤も皆無に近く、ハリケーン の高潮では水没する。では、こうした貧しい経済基 盤の中で、なぜ災害から人命を守ることができてい るのであろうか。吉田氏はその鍵となるのは、危険 地域からの迅速な避難だと指摘する。

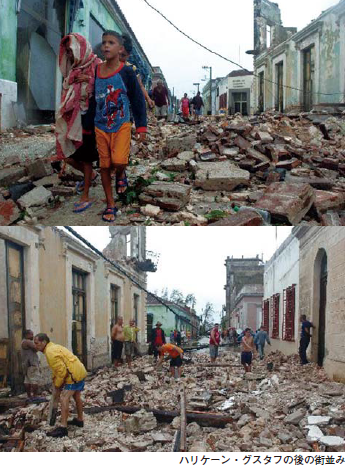

「2008年には風速 300メートルを超すグスタフ、 列島を縦断したアイク、そして、パロマと巨大なハリケーンが立て続けに襲来しましたが、政府は早めに予防手段を講じることで、300 万人もの国民を安全地帯に避難させたのです」 (吉田氏) 。この結果、50万戸の住宅がダメージを受けたにも関わらず、死者はわずか 7 人に抑えられたという。

キューバの国民数は 1100 万人。その約 4 分の1 にあたる 300 万人もの大規模な避難が実現できたのは、国民に対して正確な災害の情報通知が行き届いていることにある。キューバでは、たびたびハリケーンに襲われてきたことから、長年にわたってハリケーンの予測の研究に力を入れてきた。現在では、 日本の気象庁にあたる気象研究所が首都ハバナの本部に加え、全国各地に 15支局を持ち、ハリケーンの動きを常時監視している。気象研究所は、ハリケーンが襲来する恐れがある場合、4日(96 時間)前に「初期警報」を発信。3日(72 時間)前には危険地域を特定し、その後は、状況に応じて順に警報、警告の指示を出す。

危険情報は、主にテレビとラジオを通して国民に提供される。より正確な情報を伝えるために、天気予報の発表の方法にも様々な工夫がされているという。 「日本の天気予報ではキャスターの容姿が重要ですが、キューバでは、より正確に気象情報を伝えるために国を代表する気象学者が天気予報をしています」と吉田氏は話す。実際に、国営放送では、ハリケーンが予測されると気象研究所の全国予報センター所長が、テレビの天気キャスターをしているという。さらに、予報の際に使う言葉も専門用語はできるだけ避け、簡素化されている。長年の周知が定着したため、今では気象学者がテレビに登場するだけで「近々ハリケーンが来るな」と市民は気を引き締めるという。

■市民レベルの防災体制

キューバでは、中央政府から各地域のコミュニティ・レベルに至るまで防災体制のシステムが整えられている。気象研究所からの第一報によって、ハリケーン襲来が予想される危険地域が特定されると、住民は帰宅し、食料や生活用品など備蓄品を確保する。地域では各州や各ムニシピオ(キューバ政府の行政単位。全国に 169ある) の議長が、地元の 「市民防衛本部長」となり、各地区にある「市民防衛センター」に司令部を設置する。そして、ムニシピオ段階では手に負えない避難活動や医薬品不足は、州政府、全国政府がサポートする。各市民防衛センタ ーの司令部は防災計画を元に、交通手段や施設の確保にもあたる。ハリケーンが直撃する 24 時間前に、 各地区の司令部が避難命令を出すと、必要に応じて 政府により避難用のバスや車両が提供され、人命救 済に戦車が出動し、 ヘリコプターが飛ぶこともある。

先進国でも、災害からの避難指示の際、住宅か らの退去を拒否する市民が発生し、全体の避難が遅 れることがあるが、キューバでは、こうした問題が ほとんど起きない。 「キューバ人たちは子どもでもハリケーンの経路内に留まっていた時のリスクをよく理解しています。そのため、自発的に逃げようと します。後で予想が外れても『想定外だった』と言 われるよりもずっと良いと準備をするのです」と吉田氏は話す。キューバでは、40 年以上も前からハ リケーンや豪雨などの自然災害から国民を守ること を目的に、憲法に市民防衛が制定されている(1966 年 法律第 1194 号) 。市民防衛制度では、リスクが 高い地区について調査し、市民が警戒体制を組織することから始まる。企業、病院、工場などの各組織 も近くの河川氾濫に弱い、海岸からの高波で浸水する恐れがある等、何が脆弱かを熟知し、災害時に備 えて機材を早めに移動させる等の訓練を行っている。さらに学校教育でも「防衛」が授業科目として導入され、大学では全学部で防災システムや災害防 衛システムが必修科目となっている。 迅速な避難の実現の背景には、国民の危険に対する理解に加えて、 避難者側への細かい配慮がある。 ペットがいるとなかなか逃げられないという人たち を考慮して、避難所には獣医を待機させている。現在では、避難が長期にわたる際には、家畜の避難ま で対応しているという。

「備えあれば憂えなし。危険に対して正確な情報 をいち早く周知する政府と、それに応え、安全な地 域へと助け合って避難していく地域住民たち。キューバの取組みは、経済封鎖を受けて資金や物資をこ と欠くなかでも、国民の命を守ろうとする意志が政府にあれば、幾度も襲う巨大なハリケーンに対しても、人的被害を最小限に抑えられるという事実を私たちに教えてくれます。 」と吉田氏は話す。

※掲載させていただいた写真は、キューバグランマ紙およびヒバラ ムニシピオ政府提供によるもの

誌面情報 vol29の他の記事

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方