2012/01/25

誌面情報 vol29

さらなる訓練

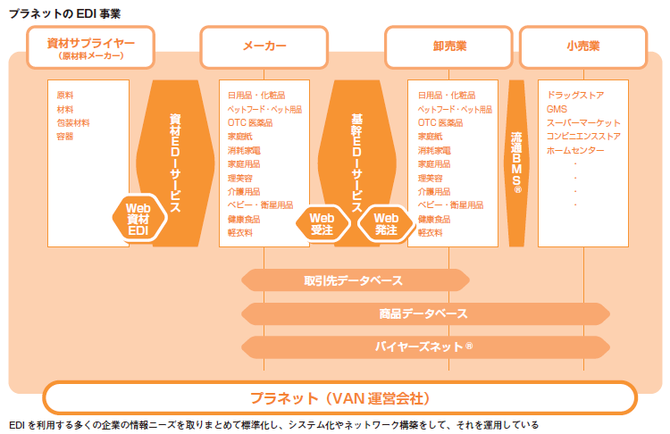

注文書や請求書など企業間取引に必要なデータのやりとりを、情報通信技術を使って自動的に処理するEDI (Electronic Data Interchange)は、今や製造業や流通業のビジネスを支える重要なインフラの1つとなっている。日用品や化粧品などを中心に消費財業界の1000社を超える企業にEDIサービスを提供する㈱プラネット(東京都港区)は、東日本大震災後も、BCP(事業継続計画)の強化に力を入れている。

■EDIは情報インフラ

プラネットは、日用品・化粧品業界における流通システムを最適化するために、企業間のデータ交換の共通化を目的として、ライオンやユニ・チャーム、資生堂など大手メーカー8社と通信会社インテックの出資により設立されたEDIサービスを専門とする会社だ。

同社では、1985年の電気通信事業法の施行に伴い、通信が自由化された翌年の86年からEDIサービスを提供してきた。EDIとは、受発注・出荷・請求・支払いなど24種類に及ぶ商取引に必要な各種情報を、企業間のコンピュータがネットワークを介して自動的に電子データを交換すること。従来の紙伝票や明細書をEDIデータに置き換えることで、郵送代や用紙代などのコストカットが可能になるほか、入力ミスの防止や取引業務のスピードアップも図ることができる。現在では、メーカーや卸売業、資材サプライヤー(原材料・梱包資材メーカー)1000社以上が同社のEDIサービスを利用している。そのデータ量は伝票に換算すると毎月平均して1億行を超え、消費財業界にとって必要不可欠なシステムとなっている。

■BCPを強化

そのためプラネットでは、災害対策など緊急事態における事業継続を目的に、2004年からBCPのプロジェクトを立ち上げるなど、早い段階から積極的にBCPに取り組んできた。具体的には、首都圏に2台、大阪に1台のサーバを置き、EDIのシステムを日常的に3重化し、万が一システムに障害が起きたことを想定したバックアップシステムへの接続の切り替え訓練も定期的に、ユーザー企業も含めて実施してきた。2011年8月には、クラウド・コンピューティングを採用した新しいシステムに入れ替え、ディザスタリカバリ(災害復旧)機能をさらに向上させた。

■今回の対応と課題

東日本大震災ではシステムやネットワークの被災はなく、安否確認などについても比較的スムーズに行うことができたという。同社代表取締役社長の玉生弘昌氏は「日頃からのBCPの取り組みが、東日本大震災では、功を奏しました」と話す。震災が発生した3月11日、同社では、幕張で開催されていた大きなイベントに参加していたため、玉生社長をはじめ、社員の約半数が本社に不在だった。「幕張周辺は液状化の問題もあり、街が人であふれ早期に本社に戻ることは難しい状態でした」玉(生氏)。

一方、本社では、社内に残っていた各部門のリーダーが中心となって社員の安否確認や震災の情報収集などに尽力した。

「震災前の2010年から、災害対策マニュアルを作成するにあたり、社長や役員をはじめ、各部署のリーダーが何度も議論したため、震災が発生した時になにをすべきか、みな頭でわかっていました」と同社システム部長の山本浩氏は話す。

実際の震災を通して見直すべき点も明らかとなった。社員の安否確認は、それまで安否確認システムに100%頼り切っていた。しかし、実際の対応では、安否確認システムからの連絡が遅れ、あまり活用できなかった。そ

のため、同社では、安否確認システムだけでなく、携帯電話による通話やメールも含めたあらゆる通信手段を利用するよう、マニュアルを見直した。

昨年12月16日に、同社は、首都直下地震などによる大規模災害の発生を想定した障害対応訓練を行った。

東日本大震災の教訓を生かし、ユーザー企業1082社(メーカー406社・卸売業466社・資材サプライヤー210社)の緊急連絡先(1296人)への一斉同報連絡網の作動を確認した。さらに、ディザスタリカバリシステムの起動手順の確認も行った。BCPを日常的な組織文化に落とし込むには訓練を繰り返し行うしかない。玉生社長は「大規模災害で多くの企業が被災しても、消費財業界全体の業務継続を担う同社はサービスを中断することは一時も許されない。BCPは、インフラ企業の使命」と話している。

誌面情報 vol29の他の記事

- 特別寄稿 クライシスマネジメントの新規格PAS200

- 世界が注目するキューバの防災

- 1000社のサプライチェーンを守る 株式会社プラネット

- 議論を呼ぶ ISO22301 の第三者認証

- 東日本大震災におけるBCP事例 NTTドコモ

おすすめ記事

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

-

-

-

-

-

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

-

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方