2012/09/25

誌面情報 vol33

主要動の検知で安全停止

地震の初期微動の情報を安全対策に生かしているのは気象庁の緊急地震速報だけではない。JR東日本では、新幹線早期地震検知システムと呼ばれる独自のシステムを運用しており、東日本大震災では、このシステムにより東北新幹線を走行していた 19 本の営業列車すべてが安全に停車した。

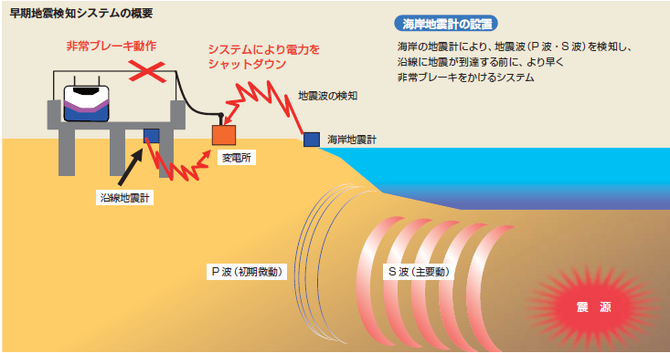

新幹線早期地震検知システムは、海岸16カ所、沿 線 81カ所、内陸 30カ所の計 127カ所にJR東日本が独自に設置している地震計が、 地震の初期微動(P 波)と主要動(S 波)を早期に検知することで、新幹線沿線に大きな揺れが到達する前に列車を停止させる仕組 みである。

地震計が P 波を検知すると、震央までの距離と、方位、マグニチュードを分析し、被害が想定される範囲 (警報範囲) 内を走るすべての新幹線を止めるため、 送電停止信号を出力する。この送電停止信号により、新幹線に電気を送っている変電所の電力が1秒以内に シャットダウンし、走行中の新幹線に自動的にブレーキがかかる仕組みになっている。

変電所の電気を落としてから新幹線にブレーキがかかるまでは約3秒という速さだ。

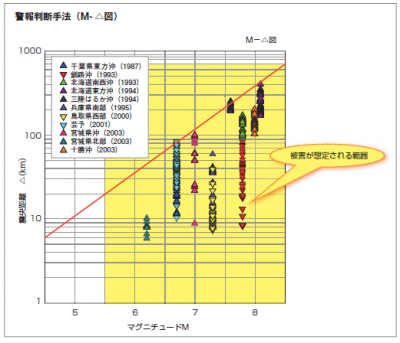

警報範囲は、地震の規模によって異なる。過去数十年間分の地震による鉄道構造物の被害情報データベー スに基づき、例えば、マグニチュード 7.0 なら、震央から約 100キロメートル以内が警報範囲というように決められている。

送電停止範囲は、当初、沿線や海岸に設置された地震計ごとに決められた区間の送電を停止する固定制御方式であったが、2005 年からは、P 波の検知による警報範囲に複数の沿線地震計が含まれる場合は、それぞれの沿線地震計が受け持つ制御範囲も一斉に送電を停止する可変制御方式の機能が追加された。

■東日本大震災ではどのように機能したのか

東日本大震災では、牡鹿半島に設置されている金華山地震計が揺れを検知し、いち早く電力供給を遮断したことで、東北新幹線でもっとも揺れが大きい区間を走行していた列車は安全に緊急停止した。

しかし、JR 東日本鉄道事業本部設備部によると、金華山地震計が緊急停止の警報を発したのは、P波によるものではなかった。

東日本大震災は、緩やかに連続的に断層が破壊されたため、金華山地震計は、最初の P 波を検知した時点では、新幹線沿線で被害が想定される地震ではないと分析していた。

では、なぜ安全に車両を止めることができたのか?

金華山地震計は、新幹線沿線で被害が発生する可能性があると推定される一定の S 波を検知した時点で、金華山地震計の固定制御範囲である白石蔵王付近から 北上付近の約 170 キロメートル区間の電力供給を遮断した。大きな揺れが新幹線沿線に押し寄せる前に、ブレーキをかけることができた理由は、海溝から伝播する地震の揺れをより早く海岸沿いに設置した地震計で検知できたからだ。そのあとは、新幹線沿線に伝播した一定の S 波を沿線地震計が次々と検知し、電力供給を遮断した。

一般的に P 波の速さは秒速6∼7キロメートル、S 波は 3.5 キロメートルと言われている。今回は、S 波 を早期に検知することでも、内陸部を走行する新幹線の被害を防いだことになる。

同社では今後、新幹線早期地震検知システムに気象 庁からの緊急地震速報も取り入れ、より高密度な早期 地震検知ネットワークを構築していく予定だとする。

■1982 年から整備

新幹線早期地震検知システムの歴史は古い。P 波を検知する仕組みは 1970 年度後半頃から研究・開発が進み、JR東日本では 1998 年に運用が始まっている。 が、それより前にも S 波を検知して新幹線を止める仕組みは 1982 年の東北・上越新幹線開業時には、すでに整備されていた。

一方、在来線については、 新幹線の地震計から P 波検知の情報をもらい、もう1つ気 象庁の緊急地震速報の情報を もらうことで、地震による列車の運行を制御している。ただし、新幹線のような全自動化されたものではなく、在来 線早期地震警報システム受信・ 警報サーバが、在来線への被 害が想定される地震と分析した場合、対象となる各車両に 無線によって警報が流れ、各 運転士が手動により電車を止める仕組みになっている。

誌面情報 vol33の他の記事

- 物流を止めない。未納部品は後から空輸

- 需要の予測で安定供給

- 特別寄稿 新型インフルエンザ等対策特別措置法の概要

- 【緊急地震速報】 新幹線早期地震検知システム

- 直下地震の課題克服

おすすめ記事

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方