今回もまた「避難指示が遅い!」という犯人探しが始まるのだろうか。

雨が降り始めてからの避難情報は遅すぎる

土屋 信行

土木学会低平地災害防災検討会座長、ものつくり大学 非常勤講師。1975年東京都入都。様々な要職を歴任し、2003年より江戸川区土木部長を務める。2011年公益財団法人えどがわ環境財団理事長に就任。 現在、公益財団法人リバーフロント研究所理事。災害対策においては、ゼロメートル地帯の洪水の安全を図るため、2008年度に海抜ゼロメートル世界都市サミットを開催。

2017/07/19

防災・危機管理ニュース

土屋 信行

土木学会低平地災害防災検討会座長、ものつくり大学 非常勤講師。1975年東京都入都。様々な要職を歴任し、2003年より江戸川区土木部長を務める。2011年公益財団法人えどがわ環境財団理事長に就任。 現在、公益財団法人リバーフロント研究所理事。災害対策においては、ゼロメートル地帯の洪水の安全を図るため、2008年度に海抜ゼロメートル世界都市サミットを開催。

この度の九州北部豪雨で気象庁は、福岡県朝倉市朝倉で最大1時間降水量が129.5mmの猛烈な雨が降ったとして「記録的短時間大雨情報」を発表。総降水量は朝倉で660mm、大分県日田市日田で500mm、長崎県壱岐市芦辺で567.5mm、熊本県上益城郡山都町山都 で522.0mm、佐賀県杵島郡白石町白石で489.5mmであった。

24時間降水量は朝倉で545.5mm、芦辺で432.5mm、日田で370.0mmに達し、いずれも観測史上最大を記録。福岡、大分両県では雨が激しかった6日の午前0時現在で、18万1885世帯、約43万300人に避難指示が発令された。また、残念ながら17日時点で34人の犠牲者が出てしまっている。

洪水や土砂崩れにより犠牲者が発生すると、これまで必ず「避難指示・避難勧告」の発令のタイミングが早い、遅いという議論が繰り返されてきた。住民の命が、全てこの「避難勧告・避難指示」に委ねられているように議論されてきたのだ。

これまでも避難情報のあり方には多くの課題を抱えてきた。2009年の兵庫県佐用町で20名の犠牲者のうち避難途中で8名が犠牲になった。東日本大震災では避難の呼びかけが届かなかった。14年の広島市で発生した74名の犠牲者を数えた土砂災害では避難勧告等の発令躊躇(ちゅうちょ)があり、13年の伊豆大島で40名の犠牲者が発生した際の避難勧告等の発令も遅れた。

15年9月の鬼怒川決壊における常総市水害でも避難指示の発令が遅れ、16年の台風第10号による水害でも、死者・行方不明者27人が発生するなど、東北・北海道の各地で甚大な被害が発生し、とりわけ、岩手県岩泉町でグループホームが被災し、入所者9名全員が犠牲になった。

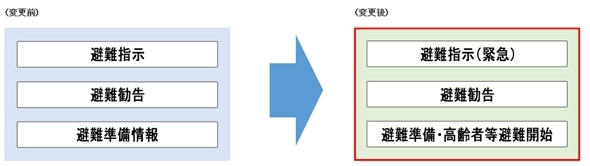

これらの事例から内閣府は今年1月、避難勧告などに関するガイドラインを改定した。特に「避難準備情報」の名称について、岩手県岩泉町の水害では高齢者施設において適切な避難行動がとられなかったことから、高齢者等が避難を開始する段階であるということを明確にするため、「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に、同時に「避難指示」を 「避難指示(緊急)」と名称変更した。

九州北部豪雨のように、線状降水帯が特定の場所にとどまり続け大量の雨を降らせるというような気象現象が今後も頻発してくることを考えると、避難指示避難勧告のあり方も根本的に考え直さなければならない。

特定の指定した河川において気象庁と国土交通省が連携を取りながら洪水情報を発表する「洪水予報河川」の現在の避難勧告等の発令基準の設定例を見ると、この情報は氾濫注意情報から始まり「氾濫警戒情報」、「氾濫危険情報」、「氾濫発生情報」の段階を追って発令されている。

この判断基準になっているのが河川水位である。すなわち洪水が起こりそうな河川を対象に大きな降雨により水が流れ込んで水位上昇が発生してくる現象を基準にしているのである。避難準備情報も避難勧告も雨が降り始めてから発令されているのが現実であり、避難指示に至っては大きな雨が降っている「最中」に発令されているというのが実態である。発令基準の設定例を抜粋してみると以下のようになっている。

これら避難に関する各情報は発令する側からの判断基準として作成されており、各段階が河川水位を発令基準にしている。すなわち雨が降り始めてから一定時間が経過し河川に雨水が集まり始めてから、判断を始めるという手順になっているのである。

逆に考えると雨が降らない限り、台風が近づいてきても、前線性の豪雨が迫っていても、ゲリラ豪雨が迫っていても、避難に関する情報は発令されない基準になっているのである。

雨が降り始めない限り避難情報が発令されないと言うことは、情報を受け取る住民のサイドからどのような時にどのような段階でどのような指示が出れば命を犠牲」にすることがなく、逃げきれるかという視点が欠けているのではないだろうか。雨が降り始めてからの避難情報は遅すぎると思うのだ。

情報を発令する側からの判断基準は益々精緻にマニュアル化が進んでいるが、実際に避難をする住民の側の視点からの判断に関する支援はどうなっているのだろうか。この点に関しては、全く支援体制がないというのが現実である。建物のサッシが高性能になった昨今は防災行政無線もよく聞こえない。避難指示が発令されても住民1人1人には届いていないのだ。

昔は地域レベルでの危険情報、安全情報は人から人へ、親から子へ、子から孫へと引き継がれてきたものなのだ。そのような言い伝えの中には「雨が降っていなくともあそこは危ない!」「どこどこは土砂崩れが起こる!」「雨が降り始めたらあそこは近づくな!」など、行政の避難情報を待つまでもなく、地域おける自主判断基準が継承されていたのだ。この様な大切な地域危険情報を生かす柔軟性がないと、本当にひとりひとりが生き延びられる自助力は身につかないのだ。

雨が降り始めている最中で一体何分間、避難行動が継続出来るだろうか。高齢者になったら体力の消耗もあり、長距離長時間の避難は難しい。家族の中に小さな子供がいれば、体力の1番弱い子供に合わせて避難行動を決めざるを得ない。

このようなことを考えると雨が降り始めてからの避難情報は非常に危険な状況で出されていると認識すべきである。また夜間における避難は、降雨の中で街灯も消えて通信手段も途絶えた暗闇の中で、道を探しながら歩く場面も想定しなければならない。まさに台風の接近や降雨が始まってからの避難は自殺行為であると言わざるを得ない。

私はこれまで幾度となく雨の中で様々な作業を経験したが、降雨強度が50mmを超す降雨とは、とんでもない雨で、本当に生きた心地がしない。もちろん雨合羽などは何の役にも立たず、肌着まで全身ずぶ濡れである。

降ってくる雨水は時々刻々と体温を奪って行き、5分もすると悪寒が始まり、10分と体力を維持できなかった。滝に打たれているような水音は同行者との会話も全く聞き取れず、大声で怒鳴っている顔は見えるが、声が聞こえないと言う状況であった。

危機管理を担うものは降雨が始まってからの避難指示や夜間における避難指示は、近距離における垂直避難に限定して誘導すべきだと考える。

(了)

防災・危機管理ニュースの他の記事

おすすめ記事

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/17

今年の夏は大規模停電のリスク大?

今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。

2026/02/12

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方