2014/11/25

誌面情報 vol46

市町村財政負担実質ゼロで避難路など整備

「平成26年度高知県の財政」によると、県が進める「南海トラフ地震対策」予算は362億円。前年度比+106億円にのぼり、ほかの重要政策から比べてもその上昇率は群を抜いている。県全体の予算を見直し、国の緊急防災・減災事業債などを活用した。危機管理担当者は「東日本大震災前に比べ3倍の予算が付いている」と話す。避難路や避難場所における市町村の負担を実質ゼロに抑え、整備を加速させるなど、独自の政策が特徴的だ。ハード、ソフト両面から高知の「防災力」を探る。

「高知県は何てことをしてくれたんだと、他県から言われることもあります(笑)。この背景には、何としても県民の命を救いたいという、知事の強い希望がありました」(高知県危機管理部南海トラフ地震対策課長の竹﨑幸博氏)。

高知県は、避難路・避難場所の整備や津波避難タワーの整備について、事業主体である市町村の費用負担を、実質ゼロにする驚異的な取り組みを実施している。例えば、津波避難タワーの整備に国からの緊急防災・減災事業債を充当した場合、最終的には3割程度の負担が市町村に発生する。

高知県はその負担相当額を津波避難対策等加速化臨時交付金として翌年度交付することで、負担をほぼゼロにした。300人強が避難できる避難タワーの建設にはおよそ1億9000万円程度の費用が必要だが、この仕組みを活用して、県内で今年度末70基が完成予定。なぜここまで災害に対して手厚く予算を施すのか。

竹﨑氏はその理由について「知事がよく語るのは、高知県は34mという全国で1番高い津波が想定される県。しっかり逃げる場所を確保しないと、住民が逃げる意識を失ってしまう」と話す。

高知県の全34市町村のうち、津波の被害が想定されるのは沿岸部の19市町村。県民約74万人のうち南海トラフ巨大地震では死者4万2000人、負傷者3万6000人が想定され、県民の1割強が人的被害をこうむる計算になる。ソフトの重要性ももちろんながら、ハードがしっかりしないとソフトが成り立たない。尾﨑知事の切実な思いが、「避難場所・避難路1445カ所、津波避難タワー115基」の計画数字に表れていると言っていいだろう。それでも現在、最大クラスの津波(L2)が高知県を襲った場合の想定避難者数は43万人。現時点の収容能力ではまだ12万人分の避難所が足りない計算になる。そこで現在取り組んでいるのが「助かった命をつなぐ」取り組みだ。

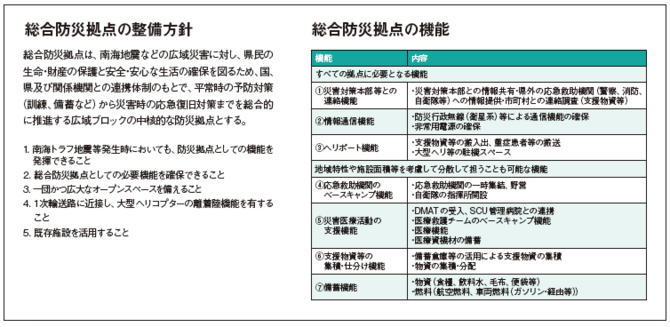

総合防災拠点8カ所を整備

「助かった命をつなぐ」取り組みで、高知県が現在最も力を入れているのが、県内に8カ所構想している総合防災拠点の整備だ。2013年に県が公表した被害想定では、県全体で道路の分断などにより、沿岸部だけでなく山間部でも孤立集落が多数発生。地震で土砂崩れなど「山津波」が起きれば658集落が孤立するとの結果が出ている。

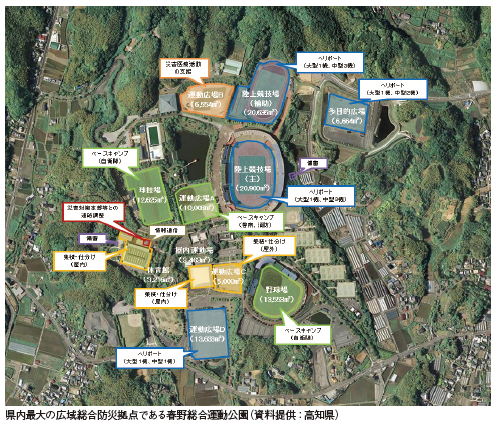

東西に長い高知県では総合防災拠点のうち、中核となる広域拠点を最東端の室戸市と最西端の宿毛市に配備すると同時に、全県民の半数が住む高知市を含む中央部にも2カ所設置する。最大となる高知市内の春野総合運動公園は、2万㎡の陸上競技場を核に、およそ1万㎡の運動広場が3つと、野球場、体育館、多目的広場、体育館などがある。この広大な土地を広域総合防災拠点として整備する。ヘリコプターなどで県外から応急救助機関である自衛隊や警察、消防などの応援部隊を迎え入れられるよう、活動のためのベースキャンプ機能を整えるほか、災害医療活動支援機能、支援物資の集積・仕分け機能、備蓄機能なども完備する。一方、広域拠点を補完するための地域拠点を4カ所設置する。地域拠点には高知大学医学部も含まれる。広域的な医療救護活動の支援を担う災害拠点病院であるとともに、広域医療搬送およびSCU(臨時医療施設)を展開する拠点とする。

大事な点は、「既存施設を活用すること」ことだという。総合防災拠点の整備は、緊急性が高く、早期に整備する必要がある。あらたに整備するとなれば費用も莫大だ。ほとんどは平時からオープンスペースとなっている運動場や公園を選定しており、被災時にすぐ利用可能になる。

誌面情報 vol46の他の記事

おすすめ記事

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説

毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。

2026/02/10

-

-

海外危機管理マニュアルの作成が急務

海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。

2026/02/05

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ

リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。

2026/02/05

-

-

-

-

-

発災後をリアルに想定した大規模訓練に学ぶ

2026年1月14日、横浜市庁舎10階の災害対策本部運営室で、九都県市合同による大規模な図上訓練が行われた。市職員に加え、警察、自衛隊、海上保安庁、医療従事者、ライフライン事業者などが一堂に会し、市災害対策本部運営をシミュレーションした。

2026/01/26

-

![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)

※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。

※個人情報は入力しないようご注意ください。

» パスワードをお忘れの方